- HOME

- 学生・教職員の活動

- 全国学生委員会の活動

- 学生委員会のインタビュー

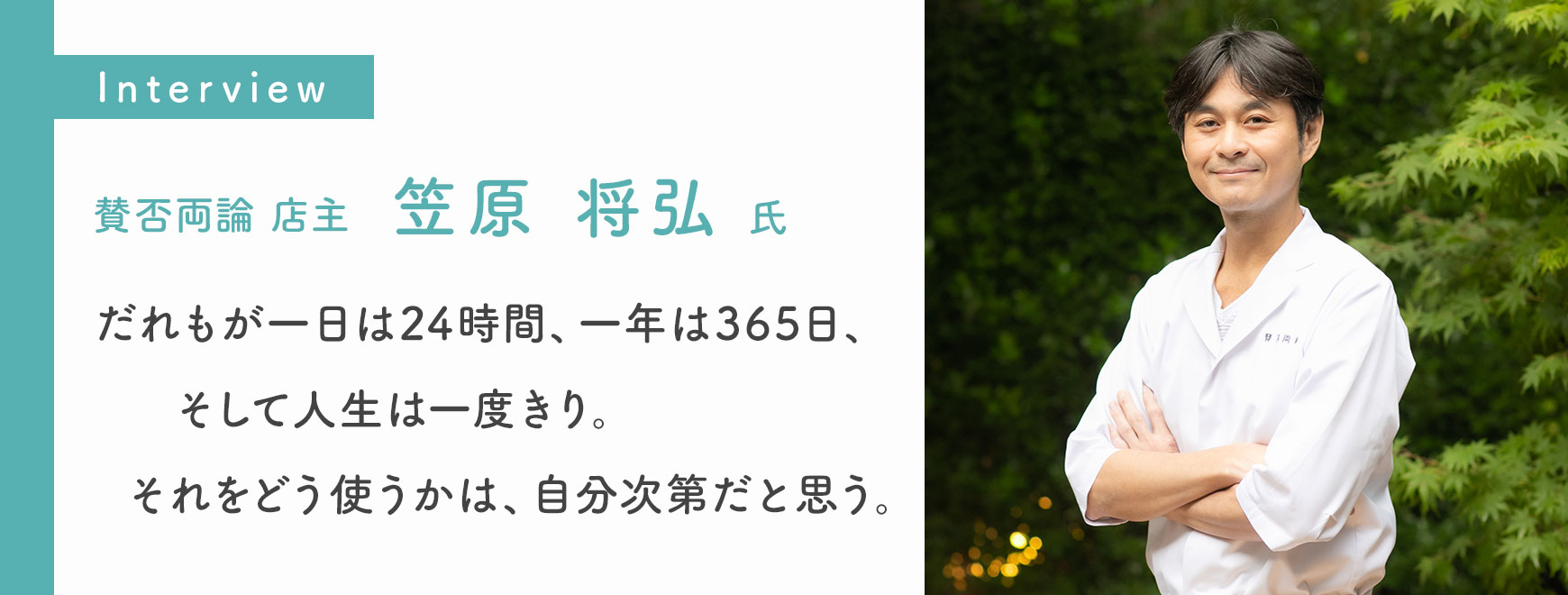

- 笠原 将弘 氏 インタビュー

- 料理の魅力と楽しさ

料理の魅力と楽しさ

料理をする醍醐味

YouTubeを拝見すると、すごく楽しそうに料理をされているのが印象的ですが、料理をすることの魅力や楽しさとは、どのようなところにあるとお考えですか。

僕は結局仕事になってしまったから、たまに普通になっている時も正直ありますけど、基本的に食べる行為というのは人間の楽しみの一つだと思うし、料理の楽しさというのは今話したように、例えば春ならば筍が出てきたな、これを煮て食べたら美味しいかな、天ぷらにしてみようかなと、その時期その時期での旬の食材と出会えることも楽しいし、自分で上手に作れるようになると自分好みの味に仕上げられる、要は自分の食べたいものが自分で作れるようになるというのは、単純だけど楽しいことであって、歌が好きな人が上手く歌えるようになったら楽しいだろうし、スポーツ好きな人が自分の思い通りのプレーができると嬉しいという感覚と同じ延長線上にあると思いますね。

今日はこの食材をどう料理しようかなというところから始まり、それを自分の思ったような完成形に持っていけるっていうのは、成果も感じられるし、当然食べて美味しいし、さらに食べた人がおいしいと喜んでくれたら幸せを感じられる、そういうところが料理をする醍醐味ではないでしょうか。

毎日の食事では手の込んだものが作れなくても、例えばこれからの時期だったら梅干しやらっきょうを自家製で漬けるとか、時期を問わずできる自家製の燻製やハムに挑戦することなどは趣味につながるところがあると思っていて、そのことにハマることで道具に凝ってみたり、スパイスを集めてみたり、そしてそれは食べるという行為にもそのまま結びつくわけだから、趣味と楽しさと生活に必要なことを兼ね備えることができるのが料理なのかなと思いますね。

レパートリーの広げ方

自分自身も自炊でよくパスタを使っていたのですが、同じような調理法になりがちで、自炊にあまり慣れていない人にとっては、最初に躓くポイントになってしまうのではないかと思います。

笠原さんが創作料理を作られる際のアイディアとか引き出しの多さというのは、どのようなところからくるものなのでしょうか。

料理のアイディアとか発想は、本当にいろいろなところからヒントを得ることができるよね。僕はいろいろな国の料理を食べた時に、これを日本料理で置き換えたら食材は何になるかを考えるのが好きです。

毎日の家庭の料理レベルであれば、同じ料理を毎日毎日作ってみる、例えばミートソースのパスタばかり作っていたら、絶対にミートソースは上手に作れるようになると思います。上手になったら、ミートソースって大体トマト味だけど、カレー味にしてみようか、トマトを和風に梅に置き換えてみようか、梅と相性のいい青紫蘇を刻んで入れてみようか、ひき肉を鶏のひき肉にしてみようか、エビを刻んでみようかと、少しずつ食材を置き換えて考えていくと、どんどんレパートリーが広がっていくし、新しい料理を作るヒントになるかと思います。

必ず熱々で食べる料理をあえて冷たくして食べてみるとか、同じ色の野菜ばかりで作ってみるとか。あとは外で見た景色や感じた香りで、料理のインスピレーションが湧いて思いつく時もあるし、失敗も多いけどラッパーみたいに食材の韻を踏んだもので組み合わせてみるとかね、ベーコンとレンコンとか。そういういろいろな切り口で考えていくことが、楽しく料理をする一つの秘訣かなと思いますね。

日本料理の料理人として

料理の紹介で意識していること

私は高校で調理部に所属し、大学で家庭科の教員免許を取得したこともあり、今日はお話を伺うのを楽しみにしていました。

YouTubeの動画の中で、肉の下処理のやり方や調味料の量などが具体的に示されていて、料理初心者でもYouTubeを見ればできるように工夫がされていると感じたのですが、実際に動画撮影時や本を出版される時に意識されていることがあれば、教えてください。

僕はYouTubeを始める前はあまり興味がなくて、今一つ乗り気でなかったけれど、始めてみて、人のYouTubeも見るようになって感じるのは、圧倒的に本よりも動画で見た方がわかりやすいということ。だから、やってよかったと思っています。

いま言われたように、実際のひとつまみってどれくらいなのか、本だけではわからない世界があるし、動画で見た方が焼けるときの音だったり、お湯の沸き具合だったりもわかるから、視聴者が細かく見たいのではないかというところを意識して、そこをわかりやすく撮ってもらうようにしています。

ただ、当然レシピ本の仕事もたくさんしているので、見てくれた人が家で、僕と完全に同じには無理かもしれないけど、なるべく失敗なく美味しくできるようにというのは意識しています。やはりひとつまみとかは本当に抽象的だから、男性と女性の一つまみでは違うと思うしね。全体的に食材の量はできる限り重量で出すというのと、たまに「スパイスを揃えてカレーを作りましょう」などの企画だったら使うけれども、それ以外は大体家にある基礎的調味料と、近所のスーパーに行ったら平均的に手に入る食材、まずそれだけでなるべく作れるようなメニューにするようにしています。それと調味料の配合もできる限りわかりやすく、もう全部大さじ1とかね。これは大さじ1これは小さじ2、これは小さじ 0.5 とか絶対忘れるじゃない。とにかく自分ができる限り、この辺りだったら無難においしくまとまるなというところで全部同量ずつとか、あとお酒小さじ 1/2 とかだったら、もう入れなくていいかなとかね。なるべくそういう、暗記できるようなレシピにするようには最近は心がけています。

食育事業で伝えたいこと

お店のホームページで、食育事業にも携わってこられたと拝見したのですが、食育において大切にされていること、子供たちに食育を通して伝えたいことはどのようなことだとお考えですか。

僕がまず食育の授業でよく行うのが、昆布とかつおを使ってお出汁を取ってみてもらうことですね。それはまず出汁がどのようにできているかを圧倒的に子供たちが知らないということと、やはり日本料理というのは、この旨味を中心にしてできた文化だということもあるので。技術的なことを言っても理解しにくい年齢の子供たちには、出汁をとって、昆布だけのものとかつおと昆布で取ったものの味を比べてみてもらうことなどをしています。どちらかというと、作ってくれる人に感謝の気持ちを持って食べましょうとか、魚も肉も生きている命をいただいているわけですから、無駄にしちゃいけないですよという話の方をよくするようには最近はしていますね。

高学年の子供たちには、食育というとどうしても昔から小難しいマナーみたいな話になりがちだけど、僕が考えるマナーというのは、例えばフランス料理のテーブルマナーは知っておいて損はないけど、間違えたところで人に迷惑をかけるものでもない、どちらかというとカウンターの席に座ったら、あまりうるさくしないとか、温かい料理も冷たい料理も作り手はすごく注意を払ってベストのタイミングで提供しようとしているわけだから、コース料理などをいただく際には、頻繁に離席したりせず食事を楽しんでほしい等の、作り手の気持ちのところからの話をしています。

料理を作る人の「美味しいものを食べてほしい」という気持ちを汲んでお客様が食事をしてくれることが、お互いに気持ちの良い空間を共有できるし、作ってくれる人に感謝の気持ちで食べるという、食育の一つの考え方にもつながるのかなと思っています。