- HOME

- 学生・教職員の活動

- 全国学生委員会の活動

- 学生委員会のインタビュー

- ラムダ技術部 ラムダ 氏 インタビュー

自分の伝えたいことをどう表現したら面白く伝えられるのか。ラムダ技術部 ラムダさんは、YouTuberとして電子工学や数学などへの興味関心を高める動画を発信されています。「振り返れば、楽しいと思うことだけやってきた」と言うラムダさんは、どのように日常生活を送り、人生でどんな選択をしてきたのでしょうか。このインタビューを通して、学びと日常を結び付けて面白く昇華させる工夫を教えていただきました。

インタビュアー

全国大学生協連

全国学生委員会 委員長

髙須 啓太

(司会/進行)

全国大学生協連

中国・四国ブロック学生事務局

委員長 大西 陸斗

(以下、敬称を省略させていただきます)

自己紹介とこのインタビューの趣旨

本日はお忙しい中、貴重なお時間をいただきありがとうございます。最初に本日のインタビューをさせていただく私たち2人の自己紹介と、このインタビューの趣旨についてご説明します。

私は全国大学生協連 学生委員会で委員長を務めております髙須啓太と申します。昨年の春に岐阜大学を卒業し、既卒2年目に入ります。よろしくお願いいたします。

私は全国学生委員会と、中国・四国ブロック学生事務局で委員長をしております大西陸斗と申します。現在、岡山大学在学中で4年生です。本日はよろしくお願いいたします。

主に数学や理科に関心を持ってもらえるような動画を作っている「ラムダ技術部」というYouTubeチャンネルを運営している代表のラムダです。経歴は神戸高専電子工学科から信州大学工学部に進みました。学部卒業後は就職して、IT系のエンジニアでフロントエンドといいますがウエブ画面の開発・設計・運用をしながら動画制作をしています。よろしくお願いします。

ラムダ様はYouTubeで技術系の知識を活かして面白い動画を発信されており、様々な方に電子工学や数学など理系科目への関心を高めるという活動をされています。

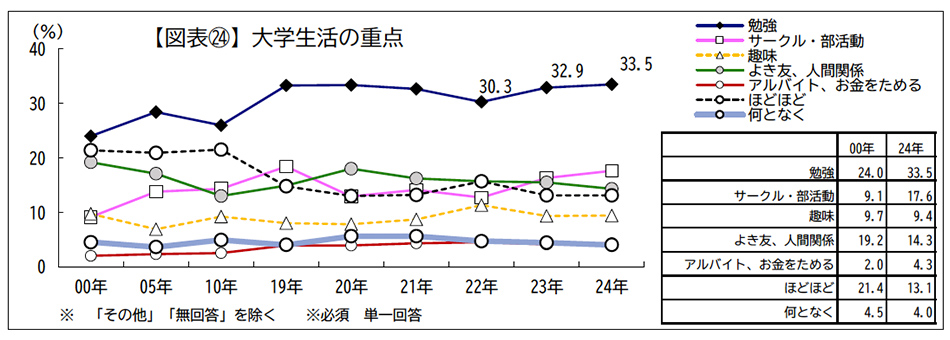

全国大学生協連が昨年度実施した第60回学生生活実態調査では、大学生活で最も重点を置いていることが勉学研究だと答える学生が前年より0.6ポイント増えて33.5%と、長期的に見ても目的意識を明確にした学生が増えているといえます。その一方で日常生活では、「生き甲斐が見つからない」「専門分野や進路に悩んでいる」「大学での学びに価値や意味を見出せずに苦しんでいる」という学生も多くいることが伺えます。

本インタビューで、今後大学生がラムダ様のように自分自身の関心を広げてより良い生活を送れるよう、そしてさらに加速するであろうデジタル社会で暮らし、より良い社会をつくっていく若者世代に向けたアドバイスをいただきたく思います。

全国大学生協連「第60回学生の消費生活に関する実態調査」(2024年)より

回答者数11,590人(30大学生協)

【自由記入欄より一部抜粋】

- 将来に漠然とした不安がある。自分が就職し、働いている姿が想像できない。(国公立・理工系・3年・男性・自宅外)

- 大学に入学して困ったのは自分で考えて行動することです。何を専門に学びたいのか、4年間でどんなことに挑戦したいのか。最終的には自分の意思で行動していかないといけないので自分と向き合う時間が必要だと感じます。(国公立・文科系・4年以上・男性・自宅外)

学びと日常

「好き」を進路選択の指針に

ラムダ様は高専と大学で工学を学んでこられましたが、勉学や研究に励むモチベーションややりがい、楽しさはどのようなところに感じられていましたか。

僕はそんなに模範的な学生ではなかったので、中学時代は全ての勉強が好きなわけではありませんでした。好きなことは好き、嫌いなことは嫌いとはっきり分かれていたと思います。理科の特定の分野だけは好きで、あとは数学がちょっと得意だったという感じで、中3で進路を決めるときにも、高校で5科目の延長をしたいというわけでもありませんでした。

とはいえ中卒で就職するという選択肢は極めて稀だったので、探してみたら専門科目を学べる学校があると分かり、自分としては、理科の電子回路とその辺の分野が結構好きだったので向いていると思い、それで高専を目指したというわけです。

実際に好きな科目だけやりたいと思って入った高専の中でも、さらに好きな科目と好きではない科目がありました。その中で自分はプログラミングが好きだったので、好きな科目は精を出して頑張っていました。そのまま好きなことを勝手にやっていたという感じで大学卒業に至りましたね。

楽しいからやっているような感じで、ここは強めたいと思ってやられていたわけではないということですよね。

おっしゃる通り、楽しいことばかりやって人生を過ごしてきたかなと振り返って思います(笑)。

面白さを生み出すまで

ラムダ様は、高専や大学での研究や学びを生活に結びつけ、面白い切り口で工学や数学への興味関心を高めるような動画の発信をされています。何に注目をされて日常生活を送られているのでしょうか。学問や研究と日常生活を結び付けて生活を楽しくする工夫を教えてください。

現在、数学や理科に関する動画を出している理由としては、大学生・高専生時代にアルバイトで塾講師をしていた頃、数学や理科が好きな生徒が少ないなという思いを持ちながら教えていたという経験があります。既存の教材は結局受験勉強のためのカリキュラムですから、いかに間違えさせるかという問題を教え続けないといけない。数学や理科ってこんなに面白いのにもったいないな、特に理数系科目の面白いところだけを抽出した動画を出せないかなという思いは、その頃からあったんです。

自分の教えたいことはもちろんたくさんあるのですが、それをそのまま動画にしても面白くないというのも理解していたので、日常生活で今トレンドになっていることとか流行っていることはよく見るようにしていて、それと自分の教えたいことを重ねた企画が作れそうになった瞬間に動画の企画を作って投稿するというスタイルで今に至ります。トレンドと教えたいこと、その二つを同時に見ながら日常生活を送ってコンテンツを作っているのかなと、振り返ると改めてそう思います。

専門と日常生活との関連に関しては、やはり自分の好きなことを突き詰めて信州大の電子情報システム工学科を卒業したわけですから、世の中を動かすシステムを見ていると、どういう仕組みなのかなと気になることはありますね。最近でいいますと、特にAIが急速に発展してきていますから、大学時代に勉強していた基礎のシステムがこういう感じに応用されて、日常生活に活用されているのを見る瞬間というのは楽しいなと思いながら過ごしているところがあります。

私は理数系が苦手な方ではありますが、ラムダ様の動画がすごく好きです。例えば、「肩たたき券の偽造防止方法」。日常生活の中で子どもの肩たたき券と技術が結びつけられて、すごく面白い動画だと思いました。

私もいろいろな動画を見させていただいて、日常生活で当たり前のように使っている技術にはそういう仕組みがあるのだと知ることができるのがすごく楽しいなと思っていました。個人的にお気に入りの動画は「泥棒向けルームツアー」です。

「楽しい」が決め手

ラムダ様は様々な経験や職歴をお持ちですが、その中でご自身がやりたいと思うことを見つけたターニングポイントや、きっかけとなったことをお聞かせください。

僕は小学校6年生の時に親の転勤で中国の上海に移り、現地の日本人学校に入りました。海外ということもあり、小学生は一人で外に行くことができないわけです。かなり都市化されていたので、そんなに外で遊ぶようなこともありませんでした。その頃、親にお下がりのノートパソコンをもらったのがきっかけで、たまたまホームページを作ってみたんですね。そうしたらすごく楽しくて、将来プログラミングをしたいとおぼろげに思うようになったんです。

余談ですが、当時、Yahoo!JAPANは登録制だったんですね。検索エンジンに載せるか載せないか。ですので、自分の作ったホームページをYahoo!JAPAN に載せるのが夢だった。そんな小学生時代を過ごしていました。中学でもゲームを作ったりしていたので、やはりプログラミングが好きだなと思いながら高専に進みました。

高専は5年制で卒業後に就職することもできるのですが、当時電子工学科で電気電子寄りだったのに電気電子工学があまり得意ではなかったんですね。自分はそっちの才能があると思っていたのですが、胸を張って専門と言えるものがないという思いもありました。だったら得意な情報系をもっと勉強しよう、研究をもっとやりたいという思いで、大学院進学を視野に編入というかたちで信州大学に進学しました。

ところが、編入学した学部3年時にクックパッドというウエブ系企業のインターンシップに行ったのですが、そのインターンがすごく楽しかったんですね。経営状態もよく、素晴らしい環境のオフィスで働かせてくれるのに心を奪われて、もうウエブ系に就職したほうがいいんじゃないかと思いました。

そして就職したのは ヤフー株式会社(現: LINEヤフー株式会社)です。小学生の時に登録するのが夢だった会社に入れたのですごく満足して、そのまま学部卒で就職してしまったと、そういう流れになります。

今専攻されている分野は、小学6年生からずっと将来的にそういう道に進みたいと思っていたのですか。

当時は職業にするとは思っていなかったですね。コンピューターに触るのが楽しいなという気持ちが根幹にあって、それがあったからこそ中学3年時に高専を選んだと思います。

私も今大学で専攻しているのは情報系で、ネットワークを勉強しています。先ほどのインターンシップが楽しくて就職を決意したというお話を聞いて、私もインターンに行きたいという気持ちが上がりました。