- HOME

- 学生・教職員の活動

- 全国学生委員会の活動

- 学生委員会のインタビュー

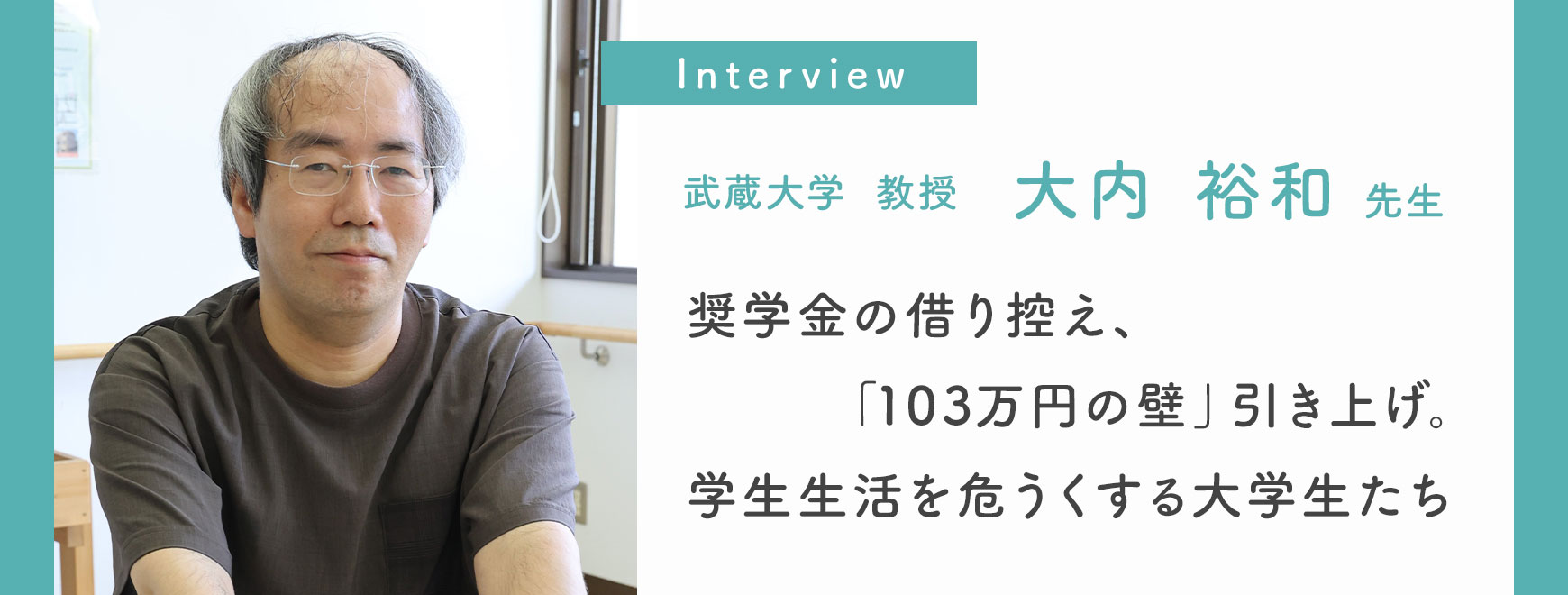

- 武蔵大学 教授 大内 裕和 先生 インタビュー

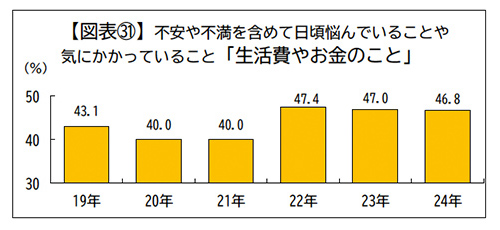

全国大学生協連が実施する学生生活実態調査では、物価高や奨学金返済への不安を背景に「お金」に悩む学生が多いことが分かります。今回のインタビューは、奨学金問題に関する著書も多く、またブラックバイトの提唱者として学生のアルバイト問題にも言及されている武蔵大学教授の大内裕和先生に、困窮する学生の現状とその変化を伺いました。

聞き手

全国大学生協連

学生委員会 副委員長

瀬川 大輔

全国大学生協連

学生委員会

志村 颯太

全国大学生協連

学生委員会

漆崎 新

全国大学生協連

広報調査部 部長

大築 匡

CONTENTS

自己紹介とこのインタビューの趣旨

奨学金に対する学生の悩みと問題点

充実した大学生活のために

アルバイト優先の学生たち

アルバイト、親世代との違い

103万円のキャップ

若者世代へのメッセージ

(以下、敬称を省略させていただきます)

自己紹介とこのインタビューの趣旨

本日は貴重なお時間を頂きありがとうございます。私は司会を務めさせていただきます、全国学生委員会 副委員長の瀬川と申します。北星学園大学を2年前に卒業しました。今日は学生3名と広報調査部の大築部長とでお話を伺いたいと思います。

同じく全国学生委員会の志村と申します。今春、富山大学を卒業しました。先日、大内先生の講演を拝聴して奨学金に対する見方が変わりました。今日は詳しいお話をお伺いしたいと思います。

全国学生委員会の漆崎と申します。今春、岐阜大学を卒業しました。大内先生の講演を拝聴し、『なぜ日本の教育は迷走するのか』(※)という本を読んで教育関係に興味を持っているところです。

(※)『なぜ日本の教育は迷走するのか ブラック化する教育 2019-2022』(2022年 青土社)

先日、講演会場でご挨拶させていただきました広報調査部部長の大築と申します。今日はよろしくお願いいたします。

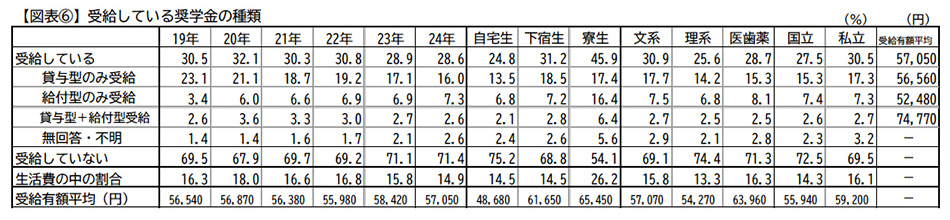

全国大学生協連が昨年秋に実施した学生生活実態調査では、大学生の奨学金受給者は3割に満たないものの、受給するのは「貸与型のみ」が一番多くなっています。

全国大学生協連「第60回学生の消費生活に関する実態調査」(2024年)より

回答者数11,590人(30大学生協)

一方で入学後のトラブル遭遇では「バイト先での金銭や労働条件」が最多で、奨学金制度の充実や授業料減免を求める声も多く寄せられています。

大内です。現在、武蔵大学で教えています。大学では教職課程の科目を担当しており、奨学金とアルバイトの問題で学生が大変苦しんでいることに気付きました。奨学金制度の改善、学生のブラックバイト問題の解決のため様々な活動に取り組んでいます。

武蔵大学では実際に何割ぐらいの学生が教職課程を取り、大内先生の授業を受けているのですか。

武蔵大学は1学年千人前後で、東京の私学としては極めて小規模な大学です。入学時に大体全学生の7人に1人が教職課程に登録するので、1年生では毎年140~50人規模の授業を担当します。その中で学生のバイト事情や奨学金の情報を常にup-to-dateできます。この問題では最前線の情報を得て、学生の現状とこれまでの経緯の両面を見ることが大事だと考えます。

奨学金に対する学生の悩みと問題点

貸与型奨学金の借り控え

大学生の奨学金に関する悩みと、奨学金制度の最大の問題点を教えてください。

私が運動を始めた頃は奨学金には貸与型しかありませんでした。給付型を求める運動によって給付型が導入されましたが、奨学金全体のなかではまだ少数で貸与型の方が多いです。

貸与型の奨学金は卒業後に返済義務がありますが、その構造的な問題は借りる時点では卒業後の仕事が分からず、どれぐらいの収入を得られるのか分からない点です。中には就職が決まらない場合もありますよね。つまり本人が返そうと思っても返せないということは当然起こり得るのに、そうなった場合の救済制度が極めて不十分なのです。

そうすると利用する本人や保護者がとても不安になる。問題点の一つは、そういう不安を抱えつつ奨学金を利用している学生が大勢いるということです。もう一つは、最近の厳しい経済事情です。諸物価値上がりから学食の値段が上がり、学生が学食に行けないという事態になっています。だったら奨学金を利用する人は増えるはずなのに、むしろ貸与については減っています。本当は利用した方がいい場合であっても、卒業後の返済を本人や親が過剰に心配して奨学金利用をせず、これが実はバイトに拍車をかけることにつながっています。

学生の困窮

救済制度と法的整理

実際に学生が奨学金やアルバイトに関して一番困っていることは何でしょうか。

貸与型奨学金を利用している学生は、卒業後の返済に不安を感じていることが多い。十分とは言えませんが、返済に困った時の救済制度はあります。「奨学金問題対策全国会議」事務局長の岩重佳治弁護士が労働者福祉中央協議会でQ&Aを作って救済制度について情報提供しています。

過度に不安になっている学生には十分とは言えませんが、こういう制度があると知ると少しは安心しますよね。要するに奨学金制度の説明が不十分なのです。知らないが故に不安になる面はあるでしょう。もし本当に困った場合には法的整理(※)という方法もあります。救済制度と法的整理をきちんと伝えれば、絶望に陥ることはなくなるでしょう。

(※)法的整理:経済的困難に直面した企業や個人が、裁判所を通じて債務を整理し、再建を目指すための手続き。

奨学金利用を忌避する傾向の問題です。奨学金利用が急速に増加したのは2012年頃までです。この頃はまだ卒業後の返済困難という問題が今ほどは伝わっていませんでした。ですから今ほど返済困難を心配して利用を控えることはなかったのです。私たちは奨学金制度の改善を求めるという目的で、現在の制度の問題点を訴えます。返済困難が深刻だから、有利子から無利子へ、貸与から給付へ、と訴えました。給付型を導入することができた一方で、「貸与型奨学金を利用したら卒業後の返済が大変だ」というイメージが過剰に伝わってしまった面があります。

私は学生の過酷なアルバイト状況を知っています。もう掛け持ちが普通になっていて、3つ以上バイトをしている学生は勉強時間がとれません。奨学金を若干でも利用すれば生活に余裕ができると思う学生がかなりいます。安易に利用しろと言っているわけではなく、それだけ経済的に大変だったら利用した方がいいと思うのですが、本人より親が返済を心配して利用しないように圧力をかけることが多いです。

すると、本人が過度のアルバイトに陥っていく。「バイトが多すぎて課題ができない」「疲れて授業中起きていられない」という相談が増えています。このように奨学金の利用を控えていることが過度のアルバイトを生んでいるという面が近年は増えています。最近は返済困難の心配よりも過度のアルバイトで生じる弊害の相談が多いですね。