- HOME

- 学生・教職員の活動

- 全国学生委員会の活動

- 学生委員会のインタビュー

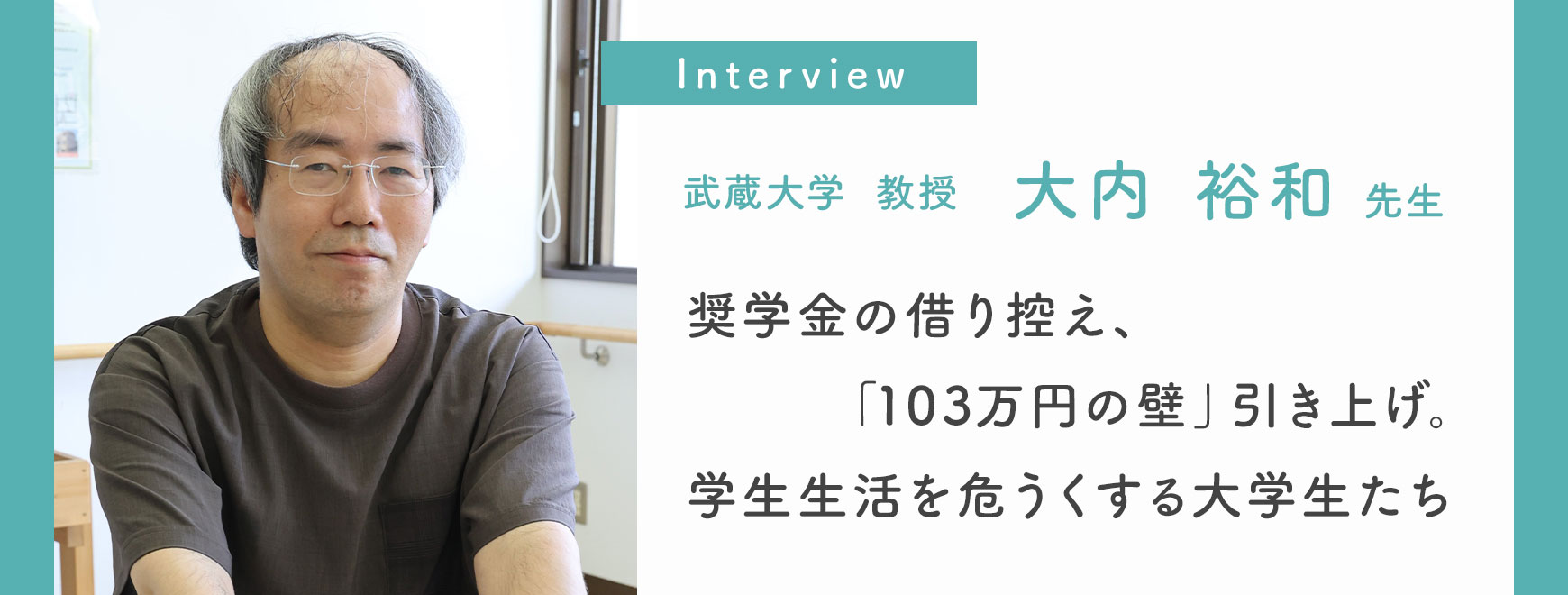

- 武蔵大学 教授 大内 裕和 先生 インタビュー

- アルバイト、親世代との違い

アルバイト、親世代との違い

今年の1年生の傾向

親世代や身近な大学の教職員の方から学生にどんなアプローチができますでしょうか。

皆さん方の親世代はレジャーランドの大学を過ごし、バイト代は自分の好きなことに使えるという時代で、かなりの方がバイトは楽だと思っています。私も皆さんの親世代と会う時にはちゃんと説明しますが、そうすると驚かれる親御さんは多いですよ。

もう一つ、今の学生は親世代よりもはるかに大学の講義に出席しています。逆に私も含め親世代は休みたい放題でした。今は休講がない。全部出席する。バイトの掛け持ちをする。暇なんかありません。時間があるからこそ豊かな学生生活を過ごせるのです。時間がない今の学生は、とても厳しい状況に置かれていると思います。

今年の1年生の新しい傾向は、この春学期の5~6月から掛け持ちでバイトをしている率が高いということです。1年生は必修が多いし、どの学部でもほぼ毎日登校していますから大変です。今年の2~3年生に聞くと、2年生になると必修が減るのでバイトを掛け持ちするようになったが、1年生の春学期にはバイトの掛け持ちをする学生はとても少なかったと言っています。

これはやはり「103万円の壁」が効いています。壁が取れたから、特に東京ではバイトやり放題になっている。だから1年生のうちからなかなか友達と会えないということが起こるわけです。

親世代に知ってほしいこと

親世代には学生生活やアルバイトの過酷さが昔とは比べものにならないということをまず認識していただきたいのです。武蔵大学もそうですが、自宅通学生が増加しています。同居している親御さんは、学生の大変さに気が付いていないのでしょうか?学業とアルバイトの両立に苦しんでいる学生はとても多いです。親御さんもその点を気にしていただけるとありがたいですね。

東京の大学に異動して気がついたのは、学生の深夜労働の多さですね。朝まで働いて授業に直行する学生が一定数以上います。それでも頑張れる学生もいますが、寝るべき時間に寝ていないから厳しいですよ。食事や睡眠をしっかりとらなかったら、いくら若くても集中力や学習に悪影響が出ます。私のところにも「授業中起きていられない」「課題ができない」という相談がたくさん来ます。単位が取れない学生も多いですし。

だからぜひ生協からも入学前に親御さんにオンラインで動画を配信して注意を促してください。そうすれば親世代の見方も変わると思いますよ。

もう一つ、大学の教職員は予想以上に学生バイトの現状を知りません。学生は大学の外でバイトをするからです。ゼミに来ても普通にしているので、私も調査をするまでは気が付きませんでした。大学を離れたあと学生が何をしているのかという情報共有は大事ですよね。

103万円のキャップ

学生生活実態調査において、我々は月収7万円以上のアルバイトをしている層に注目していました。ただこの層は言われているほど実は増えていなくて、多分それは「103万円の壁」がキャップ(上限)になっているからではないかと思います。実際キャップが外れてしまった後に学生の働き方は全然変わってくるのではないかと我々も心配しています。

バイトの掛け持ちが増えているというお話がありましたが、これもやはり今年しっかり見るべき点だと思っています。なぜ学生がバイトに駆り立てられるのか。もちろん経済的な理由はあるでしょうが、それ以外にもっと違う心理的な理由があるのではないかと思うのです。

例えば一つには、アルバイトをしていないと就活の時に不利なのではないか、学生時代に力を入れたこと(ガクチカ)が必要だと言いますよね。それから今のアルバイトのさせ方は、企業側も相当に昔と違うと思われること。実際、学生バイトはサービス残業として戦力化されているわけですから、当然企業はそういうノウハウを持っているわけですね。

雇うほうが心理的にいろいろな追い込み法を持っているのかもしれませんが、学生側にも何か単純に生活が苦しいというだけではない部分があるのではないか。なぜ学生たちがアルバイトに駆り立てられるのか。先生のお考えを伺えればと思います。

私が書いた『ブラックバイトに騙されるな!』という本の中に、今言われたことのポイントが書かれています。一つは、当時はガクチカという言葉はありませんでしたが酷い就職難で、就職の面接でアルバイトの経験を語るようなことがあったのです。だから学生はエントリーシートにアルバイト経験を書きました。9年前に学生はバイトを自分の実績としてアピールして就職に生かすということをしていたのです。

それから学生バイトの戦力化。私たちの時代にアルバイトが楽だったのは、かつてはバイトが正規労働の補助労働だったからで、それが切り替わったのはブラックバイトの登場時点です。学生がバイト経験を就活に生かす。学生バイトを基幹労働化する。私はそこに物価高と親の経済難、そして昨年から学生たちも問題視し始めた、経済的に豊かな親が子どもの教育にお金を出さない “経済的DV”、この3つの要因が重なっていると見ます。

自宅から通っているのに月に7万円以上稼ぐ。3年前に武蔵大学に来た時、103万がこんなに問題になるということに驚きました。それは今の3つの要因で「103万円の壁」を超え始めたことがブラックバイトのペースに乗ったのだと思います。

103万円がキャップになっていると、学生はそれ以上働くことを「親の扶養を外れるので」と断れました。それが150 万になったことで断れなくなってしまった。103万円でもきついと相談があったので、これからは苦しむ学生が大量に増えることになります。

もう少し言うと150万の労働が増えるということは職場の非正規依存度が上がるので、実は学生は卒業後の正規の仕事を自ら減らしていることになります。

私は多分今年の後半に学生から深刻な相談が殺到するだろうと覚悟しています。都市部で特に時給が1000円以上のところでは103万以上稼ぐ学生が激増し、それが一層学生生活を追い込み本人の健康すら危うくする。今までは扶養から外れることでブレーキがかかっていましたが、キャップを外したので、むしろ稼ぐことによる新たな問題が引き起こされるだろうと考えています。

そういうことは、大学の先生の間でも問題になっているのでしょうか。

今回「103万円の壁」があんなに騒がれたことを、私の知り合いの何人かの大学教員は非正規女性の問題と捉えていることを知って驚きました。彼らは問題を理解していませんでしたね。私はすぐに「ああ学生の問題だ」と思いましたよ。数年前から学生に「103万を超えられないから困る」という相談を受けているからです。

国立大の学費は100万未満ですが、自宅外生の場合、生活費は年間100万を超えます。親が授業料を全額出しても生活費をすべて自分で賄うのであれば奨学金を借りることが一つの手段ですが、もし奨学金を借りるのを親から阻まれたら、自分で100万以上稼ぐしかありません。

自宅から通う私大生も、親に学費を出さないと言われたら100万以上稼がないと無理です。自宅外生の生活費と自宅生の学費、これは親が出さないと言ったら103万以上必要になってしまいます。子どもが奨学金を利用できないほど世帯年収が高く、経済的に豊かであるのに親がお金を出さなかったり、子どもが奨学金利用することを希望しているのに、親が禁じたりしている場合には、親による“経済的DV”と言えるでしょう。

若者世代へのメッセージ

読者の大多数を占める若者世代に向けてのメッセージをお願いします。

学費が高く、かつ奨学金制度が不十分である中で物価高が重なり、学生生活を過ごしている皆さんは本当に大変だと思います。私たちはアルバイトや奨学金について相談窓口を作っていますから、困っている人はぜひ信頼できる場所に相談に行ってください。アルバイトについても違法なことがあれば労働者の権利が守られるし、奨学金についても救済制度は不十分ですがいろいろな助かり方はあります。

私は根本的にはここまで高くなってしまった学費と奨学金制度を改善する以外に道はないと考え、この間、高等教育費負担軽減プロジェクト(※)を立ち上げて学費の引き下げと大学等修学支援制度の改善の署名運動などにも取り組んでいます。

学費値上げに反対する学生たちの活動も広がっていますので、それに協力したい、関わりたいという方はぜひ関心を持ち、可能な方はつながっていただきたいと思います。

(※)高等教育費負担軽減プロジェクト

https://www.rpjt.jp/p2024/

学生を支えてくださる方々が大勢いるということも含めて多くの若者に伝えたいと思います。本日はありがとうございました。

2025年6月23日リモートインタビューにて

PROFILE

武蔵大学 教授 大内 裕和 先生

1967年、神奈川県生まれ。東京大学大学院教育学研究科博士課程単位取得。松山大学教授、中京大学教授を経て2022年度より現職。専門は教育社会学。「入試改革を考える会」代表。「奨学金問題対策全国会議(※)」共同代表。『ブラックバイトに騙されるな』(集英社)、『教育・権力・社会』(青土社)、『ブラック化する教育 2014-2018』(青土社)他著書多数。

(※)奨学金問題対策全国会議 https://syogakukin.zenkokukaigi.net/