- HOME

- 学生・教職員の活動

- 全国学生委員会の活動

- 学生委員会のインタビュー

- JICA青年海外協力隊事務局 内山 貴之 氏インタビュー

「JICA海外協力隊」、一度は耳にしたことがあり、募集ポスターを目にしたことがありませんか?どんな人が、どんなきっかけで、どんな国に行って、どんなことをしているのだろう?

この疑問に対する、このインタビューが「きっかけ」となるべく、JICA青年海外協力隊事務局の内山貴之さんにお話を伺いました。

聞き手

全国大学生協連

全国学生委員 委員長

加藤 有希

(司会/進行)

全国大学生協連

全国学生委員会 副委員長

戸張 桜

全国大学生協連

全国学生委員会

吉村 珠李

全国大学生協連

全国学生委員会

髙須 啓太

(以下、敬称を省略させていただきます)

はじめに

自己紹介

全国大学生協連の学生委員会で委員長を務めております加藤有希と申します。

本日はよろしくお願いいたします。

全国大学生協連、学生委員会で副学生委員長を務めております戸張桜と申します。よろしくお願いいたします。

全国学生委員会の髙須啓太と申します。今年、岐阜大学を卒業しました。

同じく全国大学生協連の学生委員会をしております吉村珠李と申します。

髙須と同じで今年の春に宮崎大学を卒業しました。よろしくお願いいたします。

JICA青年海外協力隊事務局の内山です。よろしくお願いいたします。

大学生協は、よりよいキャンパスライフ、よりよい生活を実現するための視点を持ってもらうためにいろいろな情報発信を行っており、その中の一つとして著名な方や団体の皆さんへのインタビューを実施しています。

このインタビューの趣旨

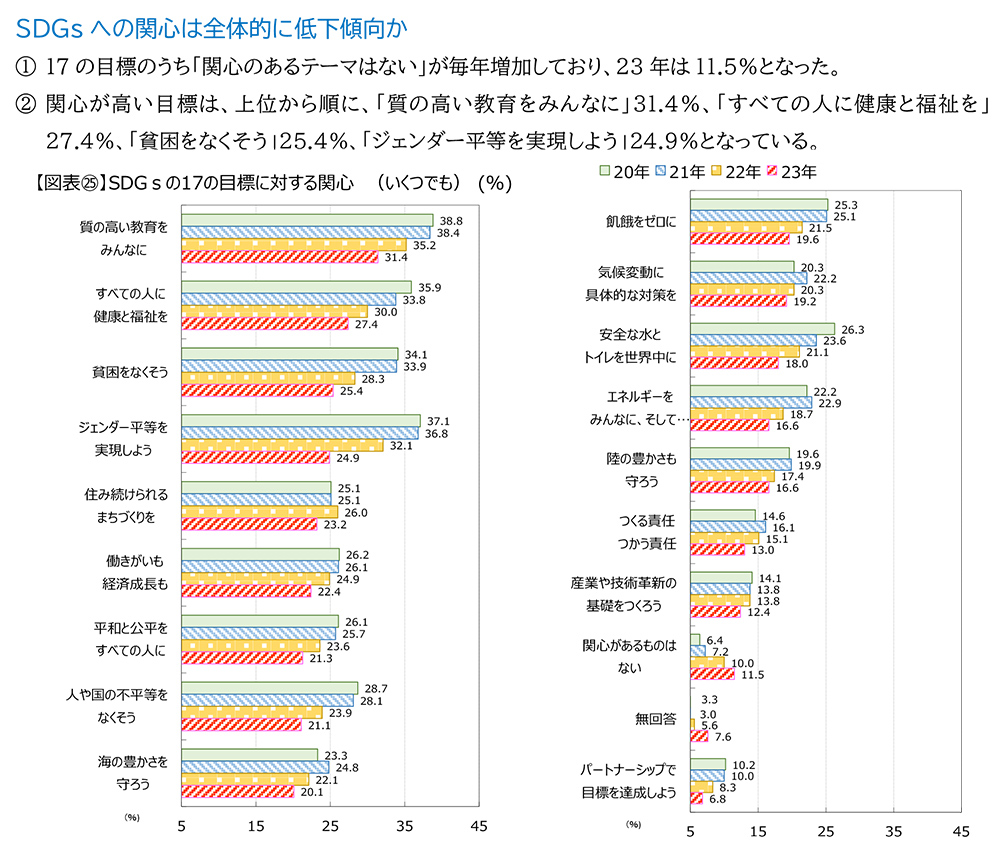

今回のインタビューの趣旨としましては、昨年度の秋に全国大学生協連で実施した「※1全国学生生活実態調査」の中で、SDGsの17の目標の中で関心があるものはどれですかという問いに対して、すべての目標において割合が減少しているという結果が出ました。昨年はほぼ全ての項目において関心が高まっているという結果だったので、今回の調査結果は何故なのか考えていく中で、先日弊会をご訪問いただいたことをきっかけに、JICA海外協力隊の方々が途上国からのニーズに基づいて、技術や知識やこれまでの経験を自発的に人々のために活かしたいという方を派遣されており、社会の発展に貢献されていることを知りました。

大学生協には、学生同士の加入者によるたすけあいの制度として、保険共済の「コープ学生総合共済」というものがあり、これは一緒に助け合う、相互扶助の考え方をもって社会に出てほしいという考えをもとに運営されています。JICAの皆様とお話をさせていただく中で、大学生協の事業や活動と非常に親和性の高いものを感じました。

今回のインタビューを通して、JICA海外協力隊により興味を持つ人を増やすことや、助け合うことを国際貢献という形で社会に広げることに関して理解を深めてもらうきっかけになればと思います。本日はよろしくお願いいたします。

※1 SDGsについて

JICA海外協力隊について

JICA海外協力隊とは

JICA海外協力隊では、途上国へ隊員派遣をされていますが、活動内容について詳しくお聞かせいただけますか。

JICA海外協力隊のうち青年海外協力隊は1965年に始まったので、今年で59年目、来年60周年の還暦を迎える事業になります。

まず、途上国からニーズを集めます。例えばある国では学校の先生に来てほしい、別の国では卓球のナショナルチームにコーチがほしい、またお米がいま特にアフリカで人気なので、お米の普及ができる人を送ってほしい等さまざまです。病院で院内感染が多いため、病院のマネジメントを支援してくれるようなボランティアが欲しいとか、いろいろな要望が全世界からきていて、これまでに延べ99カ国に56,000人以上、分野・職種でいうと約190の職種でボランティアを派遣してきました。

海外協力隊を派遣するにあたっては、まずは現地にニーズがあるということが大事です。そのニーズもいま紹介したように多種多様です。日本語の先生を必要とされる場合も、タイの中学校の日本語のクラスで先生が欲しいという場合もあれば、スリランカの大学の日本語学科でカリキュラムなどの指導をしてほしいという要請もあります。そのため、成績上位者から合格する大学入試とは異なり、海外協力隊の選考にあたっては応募者の経験と現地とのニーズがマッチングするか否かを重視しています。未経験者でも歓迎する要請もあるので、必ずしも経験がなくても、現地の要請の内容が応募者の経験等に合致すれば派遣されます。ボランティアであるからレベルが低いということもなく、高度な知見が求められる活動をしている人もいます。

ワーキングホリデーや留学は究極的には自分のため(収入を得たい、学歴を得たい等)に参加するケースが比較的多いと思いますが、海外協力隊事業は、社会のため、誰かのために少しでも貢献したいという気持ちがあり、そして誰にも強制されずに自ら「行きたいです」と手を挙げる、そういった方々を現地のニーズとマッチングさせて派遣する事業です。

規模でいうと、累計で56,000人以上を派遣しています。常時2,000人程度を派遣することを目指しています。一般的な隊員の任期は2年間ですので、毎年約1,000人派遣して、約1,000人戻ってくるのが我々の目指す事業規模となります。コロナで全世界から一気に退避したので、現在赴任中の隊員は1,400から1,500人程度です。コロナ前の派遣規模は2,000人くらいでしたので、来年くらいにはまたコロナ前の規模に戻るかなという感じですね。

昔は「青年海外協力隊」といい、「青年」とあるように20歳から39歳までが募集対象でしたが、現在の年齢区分は20歳から69歳までなので、「青年」をとり、「海外協力隊」と事業の総称を変更しました。他方で、海外協力隊のサブカテゴリ―として「青年海外協力隊」という名称も残していて、海外協力隊の中で若い人たちは引き続き「青年海外協力隊」と呼んでいます。

JICA海外協力隊の事業目的

事業目的としては、3つあります。一つは、先ほど話した途上国の社会経済の発展や復興に寄与すること。

二つ目は、この事業の大きなところだと思いますが、日本と派遣された国の信頼を深め、友好を深めること。要は日本を好きになってもらうことです。国同士でも仲の良し悪しはありますが、日本を信頼してもらい、日本と友好な国が世界中に増えることは、日本にとっても地域の平和という意味でも本当に大事なことになります。

やはり派遣先の国の人々にとっては、私利私欲のためではなく、自分たちのために何かしたいという想いをもって日本人が海外協力隊員として来てくれている。そして派遣された海外協力隊員が一生懸命に頑張っている。その姿がすごく現地の方々のハートに響くのだと思います。東日本大震災の時に、海外の国からたくさんの支援があり、とてもありがたく思ったのと同じで、そのような純粋な支援の行為は、個人レベルにとどまらず、国同士の信頼を深め、お互いにリスペクトし合うことに繋がっています。

三つ目を我々は「社会還元」と言っていますが、日本の国の事業として税金で運営していますので、2年間海外で頑張ったその経験やネットワークを、帰国した後も社会のために役立ててもらうことです。ボランティア経験を社会還元するということは、ある意味終わりがありません。海外協力隊は一生続くとも言えますが、それは何十年も前に帰国しても、未だに派遣された国に対して繋がりを感じて支援をされている方もたくさんいらっしゃるし、その時の経験を活かしていろんな事業をされている方もたくさんいますので、そこまで含めて海外協力隊事業だと私は捉えています。