【特集】大学も、学生も、地域の力に支えられて

学生×子ども食堂

連合北海道、北海道労働者福祉協議会、北海道生活協同組合連合会、大学生協事業連合北海道地区の4団体の協働で始まった

「ほっかいどう若者応援★学生プロジェクト」。

コロナ禍以降も心をさいなまれる学生たち、人手不足が直撃する地域の子ども食堂…

双方の課題を解決するこの新たな取り組みは、どのように進められてきたのか。

プロジェクト誕生の経緯と、現在、そして未来への展望をリポートしました。

取材にご協力いただいた皆さん

大原 昌明 先生

学生ボランティア活動相談室

相談員 菊池 洋子 さん

学生担当主幹

渡邉 泰央さん

石原 里桜さん

下里 彩乃さん

張 舒萌 さん

岸本 敬一さん

齋藤 真廣

コロナ禍に苦しむ一人暮らしの学生に、食の支援をいち早く

それは2020年春、新型コロナウイルスの感染拡大による深刻な不安が、日本の社会全体をどっぷりと覆い始めた時のことでした。学生たちは、誰もが「暮らし」「学び」「コミュニティー」における大きな危機に直面し、北海道の大学に通う学生たちにもその試練は同じように訪れました。彼らの中でも、特にアルバイトの収入を学費や生活費に充てている学生は、アルバイト機会の減少により困窮し、少なくない数の学生が退学を考えざるを得ない状況に追い込まれることになりました。もちろん、こうした事態に至っても学業が継続できるよう、文部科学省や学生支援機構、各大学、地方自治体による支援策が講じられていましたが、支援内容や対象学生は限られていました。

「そこで一人暮らしの学生が、経済的な理由で学びと生活を諦めることがないよう、継続的な支援を提供するために2021年1月、連合北海道、北海道労働者福祉協議会、北海道生活協同組合連合会、大学生協事業連合北海道地区の4団体で構成する『ほっかいどう若者応援プロジェクト』が設立されたのです」と北海道生活協同連合会の岸本さんは当時を振り返ります。「数ある北海道の大学の中でも、北海道大学は学生の7割が一人暮らしだったこともあり、支援の第1弾を北海道大学からスタート。一人暮らしの自宅外生を対象に1000セット食の支援を用意し、配布しました」(岸本さん)。

こうして始まった一人暮らしの学生に対する食料や日用品の支援は、第2弾では、道内19大学24キャンパス、第3弾では、道内16大学21キャンパス、約6000人の学生へと届けられ、北海道全体にその支援の輪を広げました。プロジェクト設立以来、道内の企業・団体・個人から約3300万円にのぼる協賛寄付が寄せられ、総数で1万6000人分を超える「食の支援」を届けることができたといいます。

地元の市民有志、NPO、農協、飲食店、自治体等にも広がり、文字通り「地域の力で」コロナ禍の不安に直面する学生たちの「暮らし」「学び」そして「心」を支える契機となりました。

学生と子ども食堂運営者、双方に浮上した新たな課題解決のために

2022年後半からコロナ禍が少しずつ沈静化するとともに、プロジェクトの役割もひとまず休止ということになります。しかし、その頃、新たな問題として浮上してきたのが、北海道各地の非営利団体で運営されている子ども食堂の、コロナ禍で減少した学生ボランティアが現在も不足していること。学生自身もオンライン授業の影響で友達がいない、社会の役に立ちたいと思ってもその場がない、といったストレスを抱えていたのです。そもそもほっかいどう若者応援プロジェクトは、たくさんの人たちの助け合いの精神に支えられた活動です。そんな思いを胸に、新たな視点で、この問題に対しても向き合う活動ができるのではないかと『ほっかいどう若者応援★学生プロジェクト』が新たにスタートしました。北星学園大学の大原教授は、「プロジェクトを立ち上げても、本当に人が集まるのだろうかという一抹の不安はありましたが、もともとボランティアマインドを持っている学生は多いので、やることがきちんと伝われば集まることが分かりました。大切なのは、どう伝えるかです」と情報提供の仕方をポイントに挙げてくださいました。また、北海道大学学生ボランティア活動相談室の菊池さんは「北海道大学は基本的にボランティア活動の盛んな大学なのですが、今の2、3、4年生はほとんどそういうご縁のない時期を過ごしてきています。ボランティア活動も実はタテのつながりが結構大切で、そうしたことも再構築していかなくてはいけないと考えています」とこれからへの意気込みを。さらに天使大学学務課主幹の渡邉さんは「カトリック系大学の本学とボランティアは精神的な親和性が高く、学生がこうした社会貢献に興味を示してくれたことをうれしく思っています」とさらなる参加への期待感を語ってくださいました。

現在では、札幌近郊の6大学34人(北海道大学、天使大学、北海道教育大学、北星学園大学、北海道医療大学、北翔大学)の学生が活動。コロナ禍によるコミュニケーション不足という学生の課題とボランティア不足というこども食堂運営者、双方の課題解決を実現しています。

子どもたちはもちろん、みんなの居場所でもある子ども食堂

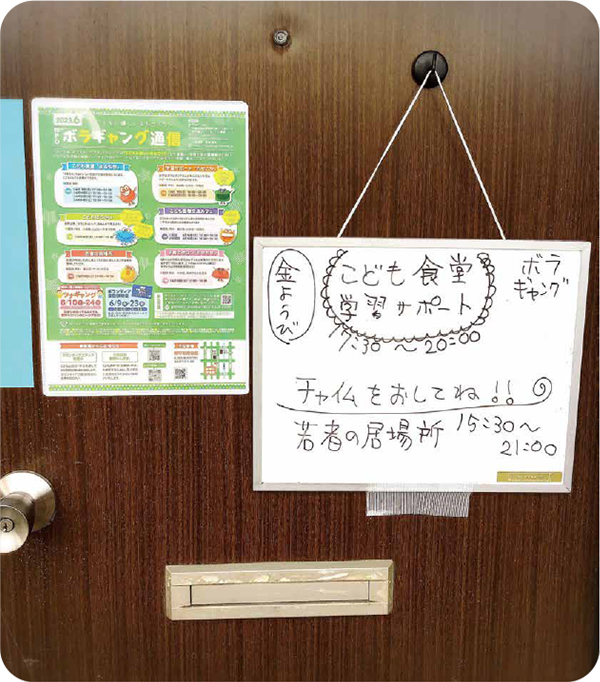

現在、札幌市内には100を超える子ども食堂がありますが、ほっかいどう若者応援★学生プロジェクトではそのうちのNPOボラギャングが運営するこども食堂で、学生と運営者の協働による「地域で支える『居場所』づくり」に向けた活動を進めています。子ども食堂の運営支援には子どもたちの孤食を防ぐ食事支援だけでなく、塾に通えないハンディをカバーする学習支援、いざという時の備えにもなる防災学習、異文化体験を促す国際交流サポート、かけがえのない思い出をつくる季節イベントの開催など、さまざまな活動を行っています。

実際にこのボランティアに携わっている北星学園大学の石原さんは、「この活動をする前は子ども食堂について、暗くて、閉鎖的な場所、という先入観を持っていました。でも、全然そんなことはなくて、すごくアットホームな場所。元気よく、あいさつをしながら入ってきて、私の顔を見て『今日いるんだ。やった!うれしい!』なんて声をかけてくれる。彼らにとっての居場所であるだけでなく、私自身にとっての場所でもあると感じています」。天使大学の下里さんは、「子どもたちから元気をもらいながら、楽しく活動をさせてもらっています。子どもたちと一緒にお母さん方が来られることもあるのですが、私の話をすごく楽しそうに聞いてくださって。ここはお母さん方が少しほっとしたり、リフレッシュしたりする場でもあるんだと。今ではどうしたらみんなにとって居心地のいい空間になるか、考えながら活動するようになりました」と活動の楽しさややりがいについてお話をしてくださいました。

北海道大学の大学院で修士課程に通う中国からの留学生、張さんは国際交流サポートの面でも力を尽くしてくださっているそうですが、「私は交流サポートの一環として中国語講座を担当しています。中国語で「你好(ニーハオ:こんにちは)!」「再見(ザイチェン:さようなら)」などの簡単なあいさつを教えてあげると、次に来た時に自分から中国語であいさつをしてくれます。そんな時は、かわいくて、うれしくて、抱きしめてあげたくなりますね(笑)。ほんの小さな出来事かもしれませんが、その一言から交流の架け橋が始まってくれたらと期待しています」とすてきな明日について聞かせてくださいました。

学生と大学と地域が一体となって、いずれは道内子ども食堂ネットワークの構築へ

さまざまな支援活動を通して子どもたちと地域をつなぐための場を提供するこども食堂は、その地域ごとの多様なニーズに対応し、それぞれのスタイルで独自の活動を実施しています。事実、全国には7000以上の子ども食堂があると言われていますが、これらは基本的に民間発の、自主的な活動です。公的な制度もなく、法的な手助けもない中で、増加の傾向がますます顕著になっているのはすごいことです。北海道には、2022年の段階で244カ所の子ども食堂があります。「この活動がさまざまな企業や団体の協力を得て行われていることを考えると、より多くの企業や団体をつなぐことができれば、もっといろいろなことができるのではないかと考えています。今は札幌を拠点として活動していますが、いずれは旭川、函館、釧路など道内のエリアごとに拠点を設け、互いが連携し合って、人材等を融通できるようにしたいですね」と北海道生活協同組合連合会の岸本さんは将来の可能性に言及。北海道大学生協の齋藤さんは、「学生には学生だけが持っている熱量がありますが、その熱量を具体的に生かし、表現するのは簡単ではありません。私たちの役割は、学生にその表現の場をどれだけ提供できるか、その一点に尽きると思っています」とこれからの自らの役割について、認識を新たにされていました。

農林水産省の「こども食堂と地域が連携して進める食育活動事例集」によると、①来てほしい人や家庭の参加②資金の確保③スタッフの負担・スタッフの確保④地域との連携⑤リスク管理⑥会場の確保と、こども食堂の運営に対するアンケート結果として現在、6つの課題が挙げられています。こういったこども食堂を取り巻く課題の解決には、企業や団体、地方自治体、地域住民の協力はもちろんですが、何よりも各大学の協力が不可欠なことは言うまでもありません。

CONTENTS

大学も、学生も、地域の力に支えられて