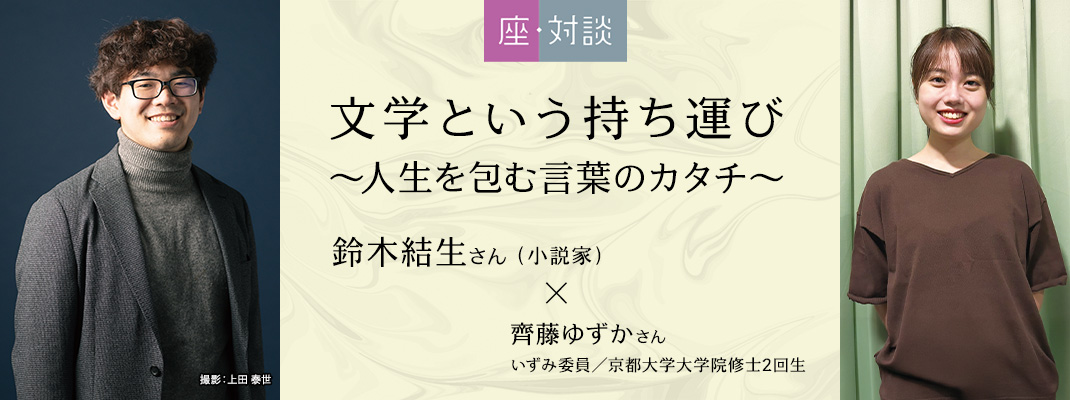

座・対談

「文学という持ち運び~人生を包む言葉のカタチ~」

鈴木結生(小説家)

鈴木結生さん プロフィール 著書紹介 サイン本プレゼント

1. メモリアルな作品になりました

鈴木結生

鈴木結生

『携帯遺産』

朝日新聞出版/定価1,870円(税込) 購入はこちら >

芥川賞受賞作の『ゲーテはすべてを言った』(朝日新聞出版)(以下、『ゲーテ』)は鈴木さんを知るきっかけになった素敵な作品ですが、私は新刊『携帯遺産』(朝日新聞出版)により強く惹かれました。『携帯遺産』は小説家が主人公で、「書くこと」がテーマになっています。主人公の舟暮按は自傳を書くことを躊躇いますが、鈴木さんにとっても自傳に近いこの物語を執筆することは、ある種挑戦的な試みだったのではないかと思います。この作品の執筆には、どのような経緯や思いがあったのでしょうか。

鈴木

三部作を書き始めるとき、まず、扱う作家を決めました。デビュー作「人にはどれほどの本がいるか」(『小説トリッパー 2024年春号』収録)がトルストイだったので、次は苦手な19世紀の作家を選び、ゲーテ、そしてディケンズ。『ゲーテ』については、名言集をテーマに書きました。僕は本屋に行くと、読書家が書いた読書本や名言集などをつい手に取ってしまうのですが、キリがないので、作品を書くことで、そうしたジャンルから卒業しようと思ったんです。

『携帯遺産』ではディケンズに加えて、「自傳」というジャンルをテーマにしました。自傳や伝記も好きでやはり手に取りたくなってしまうので、それを集中的に研究して、やはり一区切りつけようと思いまして。ただ、書き進めていくうちにどうしても僕自身の自傳的な要素が入ってきて、思いのほか、半年以上もの長い時間がかかりました。結果的に自分にとっても重要な作品になりましたね。だから、齊藤さんが「『ゲーテ』よりも良かった」と言ってくださって、本当に安心しました。嬉しかったです。

私は「書くこと」や「読むこと」をテーマにした作品に強い関心があって、そうした分野の本をよく手に取ります。普段は海外文学よりも日本文学を読むことが多いのですが、最近読んだ『人類の深奥に秘められた記憶』(モアメド・ムブガル・サール<野崎歓=訳>/集英社)も小説家が「書くこと」に向き合う物語で、『携帯遺産』と通じるものがあり、とても嬉しくなりました。

鈴木

あの作品はいいですよね。今回の『携帯遺産』では、モダニズムからポストモダニズムにかけての「自己言及性」、つまり「書くことについて書くこと」をテーマにしました。これは大学院での研究テーマとも重なっていて、自傳という枠を超えて「書くこと」そのものについて考える内容になっています。

実はこの作品は去年の9月頃、『ゲーテ』が雑誌『小説トリッパー』に掲載される前に書いていたので「芥川賞受賞後の次の作品だ」という意識もなく、軽い気持ちで取り組んでいて。主人公の舟暮按は直木賞作家という設定ですが、執筆時はまだ芥川賞も何も受賞していなかったので、「直木賞作家の話なんて書いていいのだろうか」という不安もありました。結果的には、物語が先に未来を描き、それを現実が追いかけてきたような形になりましたね。

齊藤

伏線回収みたいな感じですね。

鈴木

当時は、編集者とのやり取りも今ほど密ではなくて、按と有奈の関係のような感じではなかったけど、今振り返ると、小説の中で書いたことが現実の世界で次々と起こっている。そういう意味でも、この作品は自分にとってとても面白くて、メモリアルな作品になりました。

2. リアリティを追求する

齊藤

作品に向き合うとき、やはり執筆よりも研究の時間が多くを占めているのですか。

鈴木

『ゲーテ』では、全集を読むことにほぼ時間を費やしましたが、『携帯遺産』では、さらに多くの資料を読みました。ディケンズの作品や自傳、アート関連書籍、ビクトリア朝の歴史書もありましたね。

今回の作品は、作中作もたくさん登場します。按はファンタジー作家なのですが、彼女の書くファンタジー作品を実際に書いてから登場させる必要があり、時間がかかりました。でも、そうして書いた按の作品は、実際の小説の中ではほとんど出てきません。

齊藤

今、お話を聞きながら、按の作品はそんなに出てきたかなと思い出していたのですが、実際には、物語の裏に按の作品がちゃんと存在するのですね。

鈴木

完成していないけど内容は全部決まっています。だから、この『携帯遺産』の中で一番時間がかかったのは、巻末に記した按の作品群のページです。あそこが、僕にとっては渾身の作品です。

齊藤

巻末ページを見たとき、まるで頭を殴られたような衝撃があり、「ちゃんと世界を作っている」と感じました。現実の物語の中に作中世界がしっかり存在していて、ファンタジー好きの私にはとても魅力的でした。「鈴木さんはファンタジー作品は書かれないのかな?」と思っていましたが、すでに書かれていたのですね。

鈴木

もちろん本格的なファンタジーを書く力はないかもしれませんが。僕も齊藤さんと一緒で、世界観がちゃんと作り込まれている作品が好きです。たとえば、ジブリや『指輪物語』(評論社)のように、背景の文化や言葉まで整備された世界にはリアリティがあります。だからこそ、虚構の中にも「本」が存在することで、その世界に実在感を持たせたいとずっと思っていました。というのも、「現実世界の意味があるのか」という問いが僕の中にあるんです。これに対して、他人の書いた小説の存在がリアリティを保証してくれているということを実際に感じています。『ゲーテ』でも、学者の論文を考える場面が世界にリアリティを与えていましたが、今回の作品ではその感覚がより強く感じられました。

齊藤

作品に登場する多くの本が、時間や空間の広がりを生んでいるように感じます。一方で、鈴木さんの作品は色彩や視覚的な描写が控えめで、代わりに音や感覚に訴える描写が印象的です。水泳のシーンや音楽が遅れて流れるレストランの場面が好きなのですが、こうした描写は鈴木さんの世界の捉え方と関係しているのでしょうか。

鈴木

そうかもしれないですね。視覚描写は19世紀リアリズムの特権で、ディケンズやバルザックは現実をつぶさに描くことで読者にとって価値のある体験を提供していました。でも現代では写真や映像が視覚的情報を補うので、言葉を扱う作家は、感覚的な要素を描写してリアリティを追及する傾向があります。

僕自身は抽象的な言葉で世界を語ろうとするタイプで、具体的な描写に難しさを感じていました。虚構世界にリアリティを持たせるためには、描写に意味づけが必要だと考えています。『ゲーテ』では色彩を意識して、6章それぞれに色を振り分けました。第一章は赤、第二章はオレンジというように。そうすることで、ゲーテの『色彩論』(ちくま学芸文庫)に沿った構成になっています。登場人物にもイメージカラーを設定して統一は紫、

齊藤

色彩のことに関連して言えば、今回の作品ではゴッホの絵やアール・ブリュットなど、言葉ではない表現 ―― 音楽も含めて ―― にも目が向けられていて、「書くこと」を描いた物語だけど、そういう領域までしっかり取り込まれている点が、私にはとても魅力的に感じられました。普段からそういった美術にも親しまれているのでしょうか。

鈴木

美術は一番好きな分野で、父の影響で幼い頃から絵を描くのが好きでした。ゴッホの絵やアール・ブリュットを引用したり、音楽など言葉以外の表現を取り入れたりするのも、そうした興味から来ています。小説を「文学」という枠に閉じ込めず、いろんなジャンルをつなげて広がりを持たせたいという思いもあります。

3. 心地よいリズム

齊藤書くことと感覚の関係について伺いたいです。按がゴッホの絵を見て物語を書き始め、「リズムがきた」と言って筆を進める場面が印象的でした。私自身、そのシーンで物語に引き込まれ、「書けることの幸福」が詰まっているように感じました。鈴木さんも、執筆中に「リズムに乗っている」と感じる瞬間はありますか。

鈴木

僕自身も按と同じく、リズムを持たないと文章は書けないと感じています。論文やエッセイは論理で組み立てられますが、小説は情報以上に、流れるリズムに芸術的な価値があるからこそ意味があると思うんです。「物語・情報・リズム」の中で、僕はリズムを最も重視しています。

僕が自分のためだけに小説を書いていた頃は、リズムなんて意識していませんでした。ただ面白い話や情報を詰め込めばいいと思っていて、文章は雑でした。でも、他者に伝えることを意識するようになってから、リズムこそが作家の仕事だと感じるようになりました。漱石や丸谷才一、僕が一番好きな大江健三郎など、好きな作家の文章はリズムが違っても、何でも読めるという感覚があります。

齊藤

非常によくわかります。好きな作家を思うと、やはり惹かれるのはその文体です。重層的な“音楽”のような響きが心地よければ、どんな物語でも自然と惹かれてしまいます。

鈴木

究極の音楽には歌詞がなくても多くの人を惹きつける力があって、文学におけるリズムや文体もそれに近い心地よさを持つと思います。どんな内容でも、文体に流れる“音楽”が心地よければ読めてしまうし、そこに作家らしさが表れます。

今回の作品では、ヴァージニア・ウルフの「文体とはリズムである」という考え方が大きなテーマでした。彼女が語るように、“モ・ジュスト(適切な語)”を選ぶにはリズムが必要であり、僕自身もその感覚にとても共感しています。だからこそ、良いリズムの小説を書きたいと思っています。

齊藤

鈴木さんの作品には、私の知らない本や言葉が多く登場するので、戸惑うこともありますが、それでも自然と物語に引き込まれます。『ゲーテ』や『携帯遺産』にも「愛」が根底にあるように感じられ、だからこそ特殊な世界の話でも親しみを持って読めるのではないかと思います。鈴木さんが「愛」をテーマにされるのは、なぜでしょうか。

鈴木

僕は子供の頃からキリスト教の環境で育ったので、聖書は身近な存在でした。だから、「愛」について語ることは、僕にとって根本的なテーマです。小学三年生の時に震災を経験したり、不安や矛盾を感じたりする中で、僕の場合は、宗教的な視点から世界と向き合ってきました。究極的には聖書にあるような「愛」を書きたいと思っています。まだ十分に書けているとは思っていませんが。

それでも、齊藤さんが「心地よく読めた」と言ってくださったのは、齊藤さんがリズムを感じ取れる読者だからだと思います。僕の小説は「難しい」と言われることもありますが、リズムに乗って読んでもらえれば、きっと心地よく読めるはずです。知らない言葉が多いという指摘もありますが、僕自身も書く前は知らなかったことばかりで、本は知らないことを知るために読むものだと思っています。だから、「わからない」と言われると少し残念な気持ちになります。

齊藤

鈴木さんの本の魅力はそこにあるということを、もっと多くの読者に伝えたいです。

P r o f i l e

撮影:上田 泰世

撮影:上田 泰世

鈴木結生(すずき・ゆうい)

2001年福岡県生まれ。福島県郡山市出身。福岡県在住。西南学院大学大学院在籍。小説家。1歳で福島県に移り住み11歳まで過ごす。2024年、「人にはどれほどの本がいるか」で第10回林芙美子文学賞佳作を受賞。『ゲーテはすべてを言った』(朝日新聞出版)で第172回芥川賞を受賞。最新作は、『携帯遺産』(朝日新聞出版)。