特別インタビュー

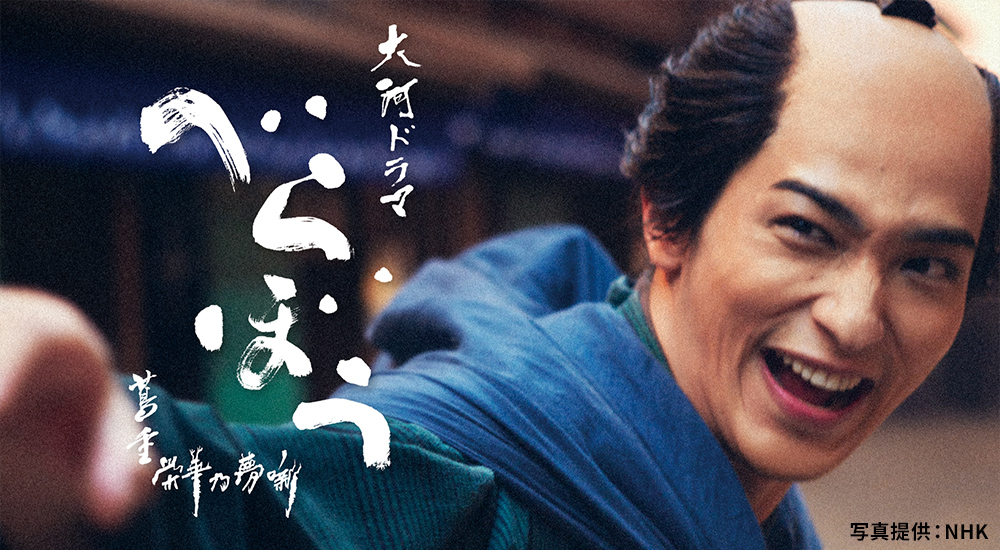

大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」(NHK)制作統括に訊く!

「本から得られる『知』それは希望」

インタビュー参加者

大河ドラマ

大河ドラマ

「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」

制作統括 藤並英樹さん 同志社大学2回生

同志社大学2回生

山原和葉さん 京都大学大学院修士2回生

京都大学大学院修士2回生

齊藤ゆずかさん

2. 蔦重と吉原 その描き方

5. 大河ドラマにしかない力

1. 主人公 蔦屋重三郎という人物

山原

「べらぼう」で、どうして出版や本で名を馳せた蔦屋重三郎を主人公にすることになったのですか。

藤並

物語の舞台は18世紀後半の江戸時代中期なのですが、その時代が非常に現代と似ているなと思っていました。戦争は起こりませんが、経済的に少し行き詰まっていたり、身分が固定化された社会になっていて、どこか鬱屈としている時代だなと感じていたんです。その時代において、身分の枠を超えて活躍した人物が、蔦屋重三郎と田沼意次で、この2人を軸に物語を作りたいと考えました。その中で、庶民の目線で描く大河ドラマはこれまであまりなかったということと、今年(2025年)はNHKのラジオ放送が始まってちょうど100年の節目でもあり、メディアが成した影響や力について改めて考えるきっかけにもなれたらと思いましたので、当時、江戸のメディア王と言われた蔦屋重三郎を主人公に選びました。

山原

現代でもメディアは、世の中を左右するような大きな力を持っているので、江戸時代でも同じような時期があったというのは、とても興味深いです。藤並さんは、蔦屋重三郎(以下、蔦重)の最大の魅力はどこにあるとお考えですか。

藤並

彼自身は別に本を書いているわけでも、絵を描けるわけでもないのですが、多くの絵師や戯作者たちの力を借りて新しいブームを起こしたり、世の中に問いかけるような作品を作っていく発想や、人を巻き込む力が素晴らしかったのだと思います。

山原

確かにドラマでも、蔦重が周りの人を巻き込んで、どんどん仲間にしていく様子がすごく印象的で、人を惹きつける力を持った人物なのだということが伝わってきます。

藤並

最初からそのつもりで書いていたわけではないのですが、だんだん『ONE PIECE』みたいだなと思って。脚本家の森下佳子さんが、『ジャンプ』の主人公みたいにしたいよねと話をしていたんです。最初は忘八という女郎屋の主人たちが目の前の壁でしたが、彼らを乗り越えたら次は地本問屋(鶴屋など)に立ち向かって、クリアしたら今度は……という風に、『ジャンプ』の世界みたいになったら面白いねと話していたので、実際そのように出来上がっていったのが面白かったです。

山原

ずっと敵対していた人たちと手を取り合った場面は、とても心が踊る瞬間だと思いました。

2. 蔦重と吉原 その描き方

齊藤

「べらぼう」は、江戸中期の庶民、しかも吉原という場所を描いていることが大きな特徴だと思います。特に、瀬川が花魁姿で歩いていく姿がすごく話題になっていて、私自身も圧倒されました。一方で性産業の場所である吉原を描くことは、ある意味チャレンジングでもあり、難しさもあったのではないかと思います。放送後の反響も含めて、これまでの大河ドラマにはなかった試みを教えていただきたいです。

藤並

吉原を描きたかったというわけではないんです。先ほどの理由で、蔦重がものすごく魅力的な人物だと思って彼を主人公にしようと思ったのですが、彼が吉原で生まれ育って、かつ吉原という場所を背負ったり、吉原の人たちに支えられて本屋としてステップアップをしていくことが彼の原点にあるので、そこは避けて通れないと思いました。おっしゃるように吉原は性産業の場所なので、それをどういうふうに描くかは、脚本を書き始める前の段階で、脚本家の森下さんとチーフ演出の大原拓とはいろいろと議論をしました。その中で森下さんが、「吉原をいわゆる文化の中心地としての側面だけで美化するのも良くないし、逆に、性搾取の場であるというところだけで貶めていくのも良くないのではないか」「ありのままを描いていくことが大事なのではないか」とおっしゃって、そこには僕もすごく賛同しました。見たくないものを隠したりごまかしたりするのではなく、そこで行われている搾取の構造や、格差というものをきちんと描きながら、それがどうして蔦重の原動力になっていくのか、もしくは彼にとって枷になっていくのかということを丁寧に描いた方がいいのではないかと話していました。

もう一方で、ドラマなので、映像化するときに気をつけなくてはいけない点も話し合いました。吉原の華やかなところを忠実に再現するというのもありますし、性の部分も、日曜日にテレビで放送できる範囲はどこだろうと模索しながらやってきました。だから僕らとしては、チャレンジングなことをしようというより、忠実に描いていくにはどうしたらいいかをまず考えていました。もちろん描いたことによって多くの反響をもらいましたし、先ほどおっしゃったようにチャレンジングだねと仰る方もいれば、テレビドラマとしてはふさわしくないのではないかと厳しいご意見もいただいたり。でもそれはすごく大事なことで、今後どういうふうに描いていくかを考えるきっかけにも、材料にもなったと思います。あと、性の部分を描いたり、男女問わず肌を露出するシーンが出てくるので、そこは出演者にきちんと説明をしたり、無理強いすることなく収録ができるように、大河ドラマとしては初めて、インティマシー・コーディネーターという役割のスタッフに入ってもらって、コーディネーションをしました。

齊藤

吉原を描くこと自体が挑戦というよりか、蔦重の人生を描いていく中で、吉原が鍵になってくるだろうというお気持ちがあったのですね。

3. 江戸の世に希望を広める存在

山原

「べらぼう」には本がたくさん出てきますが、ドラマでは本をどういった存在で描いていきたいですか。作中では平賀源内が「書をもって世を耕す」と言っていましたよね。

藤並

ドラマとしては、本は希望だと思っています。江戸時代に新しい知識や情報を得る方法は限られていたと思いますし、でもそれらを広く知ることができたり、広い世代や階層の人たちを知ることができるのは、希望だと思っています。だから源内が「書をもって世を耕す」と言ったのは、世の中に希望を広めるという意味ですよね。知識である情報は、人間にとって正確な判断をする基準になると思うんです。それを本という形で広く知らしめる。その責任が本屋にはあるのではないかと思って。僕らも知識や情報をきちんと伝えていくということを、いつも心に留めながら番組を作っています。今、多くの人がSNSやYouTubeも含めて様々な情報を発信できますが、その判断ができる知識をどう得るのか。蔦重で言うと、寛政の改革で、お上から抑制されたり出版禁止の処分を受けたりしますが、そういった状況にどう立ち向かっていくか、そういうことも考えるきっかけになれたらいいなと思います。

山原

本から生きていく知恵を身につけることによって、自分自身が強くなれるなと思います。

藤並

ネットやテレビがまだない時代で、やはり本はとても貴重なものであったし、とても大切なものだったと思うので、そういう存在であることも改めて考えられたらいいかと。

山原

私は本が大好きなので、作中で本を手に取った人々が笑顔になっている様子を見ると、嬉しいなと感じます。

.jpg)

藤並英樹(ふじなみ・ひでき)

兵庫県神戸市出身。

関西学院大学卒業、2002年にNHK入局。初任地は札幌局。入局時はディレクターとしてドキュメンタリー番組などを手掛ける。大阪局に異動後、連続テレビ小説「だんだん」や「てっぱん」などドラマ制作に多数携わる。初めて担当した大河ドラマは「軍師官兵衛」。現在は大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」の制作統括を務める。

番組情報

NHK 大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」

日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築き、時にお上に目を付けられても面白さを追求し続けた人物“蔦重”こと蔦屋重三郎の波乱万丈の生涯。笑いと涙と謎に満ちた“痛快”エンターテインメントドラマ!

[総合]日曜 午後8:00 / (再放送)翌週土曜 午後1:05 [BS]日曜 午後6:00

[BSP4K]日曜 午後0:15 / (再放送)日曜 午後6:00 ※放送からNHKプラスにて1週間見逃し配信

【作】森下佳子 【出演】横浜流星・染谷将太・橋本愛・桐谷健太・福原遥・里見浩太朗・渡辺謙ほか