特別インタビュー

大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」(NHK)制作統括に訊く!

「本から得られる『知』それは希望」P2

2. 蔦重と吉原 その描き方

5. 大河ドラマにしかない力

4. 時代考証 フィクションとノンフィクションを結ぶ

齊藤

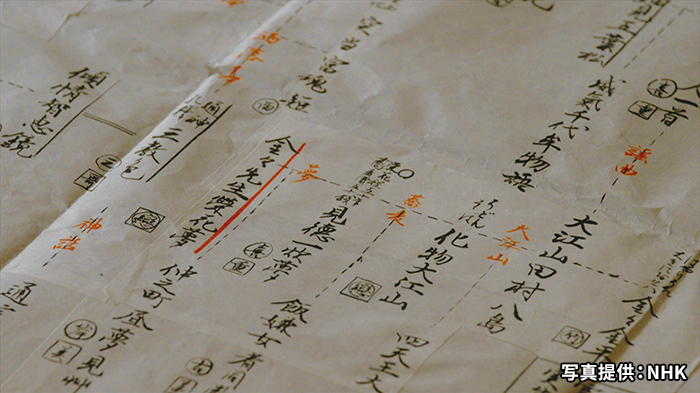

本から得られる「知」という話でいうと、26回に出てきた「品の系図」は、本というものを、本屋の人たちがちゃんと体系化する試みだったと思います。作成に3ヶ月かかったという記事を読んですごく驚きました。私は大学で歴史学を専攻しているので、大河ドラマの時代考証へのこだわりがすごく気になります。「品の系図」でもいいですし、それ以外でも、時代考証のためのこだわりや、大変だった場面があれば教えてください。

藤並

「品の系図」は、時代考証の先生方に制作したいと話をしたら、途方もないからやめた方がいいと言われました(笑)。しかしどうしても、ていさんのキャラクターとして、作りたいという思いがあったんです。体系的に、要は「国語便覧」みたいに作っていく中で、どの作者とどの作者がどういう関係だとか、どの本とどの本を区分けします、という作業をしていくのは、すごく面白いですし、先生方もそんなことはやったことがないので面白がってくれて。物語のキャラクターへのこだわりと、スタッフや先生の発想が加わって、作中の「品の系図」が出来上がりました。このドラマで生まれた、掛け算のような、思いもよらなかった素敵な結果だと思います。

考証のこだわりというと、ドラマは歴史番組とは違うので、必ずしも歴史的事実がこうであるから、そうしなきゃいけないとは限らないのです。分かりやすい例で言うと、現代のお祭りや映画でよく見る吉原の花魁は、帯が大きいんです。花魁道中は、高下駄を履いているからバランスが取りにくいので、付き人の肩に手をかけて歩いているのですが、当時の絵を見ると、実際には、もっと帯が小さくて、一人で歩いています。先生と当時の絵や資料を読み解いて、帯が大きいのは幕末の花魁の姿で、天明や明和の頃はもっと小さかったのがわかったので、今回はそちらを再現することにしました。このように、考証の先生と歴史の資料をあたって当時のリアルを再現することも、ドラマにおける考証の大きな役割の一つだと思います。一方で、3回で「一目千本」の後ろに広告のようなものをつけたのですが、最初、先生から「そのような記録はない」と言われました。でもドラマとしては、蔦重の発想が面白いから表現したい。記録がないということは、なかったかもしれないけど、あったかもしれないので、そこは嘘にならない範囲で作っていく。逆にもし作るとしたらどういう文面・サイズがいいのかを先生と決めていきました。ドキュメンタリーは事実を積み重ねて真実を伝えますが、ドラマの場合は嘘を積み重ねて物語を作っていきます。嘘をつく時って、あからさまだと絶対バレるじゃないですか。でもそこに説得力のある事実や物事を加えていくから、嘘でも真実味が増して人は信じてしまうので、それを補強してくれるのが考証だと思いますね。真実をそのまま伝えるのではなくて、こうだったらきっと面白くてワクワクするよね、ということを、説得力をつけるために時代考証を先生に先導してもらうのが、ドラマの時代考証の正しいやり方だと思っています。

齊藤

歴史としてみんなが知っている人物や時代であっても、なぜこんなに大河ドラマは面白くて、次を見たくなるのだろうと思っていましたが、そこにフィクションの力があるからなのですね。蔦屋重三郎という、将軍などと比べたら資料が多く残っているわけではない人物を立体的に、説得力を持って作り上げていく作業が、すごく時代考証と結びついているということがわかりました。時代の中での話でいうと、山原さんが浮世絵のことを聞きたいんですよね。

山原

私、実は浮世絵が大好きで、一番好きな絵師は、少し時代が古いのですが鈴木春信です。「べらぼう」の中にもたくさん絵師が出てきますが、藤並さんがお好きな絵師を教えていただきたいです。

藤並

僕が好きなのはやはり歌麿ですね。当時刷られた浮世絵が今も残っていますが、時間の経過とともに退色が進んでいて、博物館に残っているものをそのままコピーをして小道具として使っても当時の色合いは出ないので、浮世絵の小道具はデジタルデータを元にして作っています。考証の先生と、版画研究所で刷られた時に正しい色合いを探りながら色味を出しています。

歌麿で言うと、最近の放送の中で歌麿は蔦重に対して恋心があったのではないか、ということを考察している方もいるかと思います。このドラマを始める前に、東京国立博物館の松島雅人先生から、歌麿の美人画は、すごく写実でリアルであるということ以外にも、感情を描くのがすごく上手で、女性の心をよく理解している作家なのではないかというお話を聞きました。先生の感想をもとに森下さんがイマジネーションを膨らませて、作中の歌麿を作り上げていきました。残された絵などから考証の先生のインスピレーションを得たり、森下さん自身も様々な絵師の絵を見て、この人はこういう性格なのではないかと思い巡らせながら、キャラクターを作っています。

山原

私の知っている歌麿の絵から、大河ドラマの歌麿が盛り上がっていくのをイメージして、すごくテンションが上がりました。色に関しても、鈴木春信の絵は特に時代が古いので、すごく淡い色になっているのですが、作中に出てきた時に色が濃くて、「実際はこんな感じだったんだ!」とすごく感動しました。浮世絵好きとしては、出てくる浮世絵を見るのがめちゃくちゃ楽しいので、作り込んでくださって本当にありがとうございます。

5. 大河ドラマにしかない力

齊藤

藤並さんは、NHKに入局された時から大河ドラマに携わりたいお気持ちがあったのですか。

藤並

最初はディレクターをする気はなかったのですが、NHKの採用面接の時に何の志望ですかと聞かれて、中学生の時に「信長KING OF ZIPANG」という大河ドラマをよく見ていたので、ニュースを作るよりはドラマの方がいいかなと思い、ドラマをやりたいと言ったのが最初でした。初任地の札幌局で色々な番組をつくった中で、ドラマは面白いと思い始めました。その後大阪局に異動して、そこでドラマがすごく好きになったんです。「だんだん」と「てっぱん」という朝ドラに携わっていた時、地域の人たちが喜んでくれたり楽しんでくれるのが嬉しくて、すごくやりがいがありました。NHKの大河ドラマや朝ドラにはそういう力があるなと強く感じたんです。「べらぼう」も、江戸中期を舞台にするにあたってどうしても意次と源内をメインキャラクターにしたくて。意次も源内も地元の人からとても愛されているんです。意次はいわゆる賄賂政治家だと思われるのですが、彼のゆかりの地である牧之原に行くと、マンホールになっていたり、小学校の校章には田沼家の家紋がデザインされていたりします。源内の故郷である香川県さぬき市の小学校では、源内について学ぶ「源内」という授業があります。地元の人たちが郷土の偉人に誇りを持っているのは素晴らしいなと感じたので、郷土の偉人をもう一度見てもらうきっかけになったり、世の中に知ってもらう機会になれたらいいなと思います。

齊藤

確かに朝ドラも大河ドラマもロケ地に行くと、かなり昔の作品であってもそのパネルが大々的に置いてあったりしますね。

藤並

僕も神戸出身なので、兵庫県ゆかりの人の作品をやりたいと思っていました。最初に携わったのは「軍師官兵衛」という黒田官兵衛の大河ドラマだったので、すごく楽しかったです。

山原

先日大和郡山に行ったら、来年の大河ドラマののぼりが既にたくさん立っていました。今後の奈良の盛り上がりが楽しみです。

6. 知らない世界と出会える場所

齊藤

藤並さんご自身が本に触れる機会をたくさんお持ちで、そのことが蔦屋重三郎の話を作られていることにも繋がっているのではと思っているのですが、藤並さんご自身にとって、読書とはどのような存在でしょうか。

藤並

もともと本が好きで、本を読むと時間を忘れるくらいでした。中学校の時に図書委員が集まって会議があるという時間に、図書委員の集まりで、図書館で本を読んでいたら、集まりに気づかなくて会議が終わっていたことがあったり。紙の本が好きなので、本を手に取ることはすごく大事にしていますし、図書館や本屋さんにはよく行きますね。これからの時代を担う子どもたちも含めて、人々が本に触れる機会が一層増えるといいなと思いますね。

山原

番組制作にあたって、江戸時代に関する本を読まれたと思うのですが、興味深かったものがあれば教えてください。

藤並

漫画の『鼻紙写楽』(一ノ関圭/小学館)がすごく面白かったです。あと中村隼人さんが演じている長谷川平蔵宣以の『鬼平犯科帳 1~24巻』(池波正太郎/文春文庫)。池波正太郎さんの本を読むと、江戸時代は現代と地続きであることがすごくわかるんです。馴染みのある地名が出てきて、実際そこに行ってみるとまだ名残が残っていたり、お寺や史跡があったり、料理があったり。

山原

ありがとうございます。メモしました。また読んでみます。

齊藤

学生時代から今まで読まれた本の中で、大学生におすすめする本はありますか。

藤並

大学の時によく読んでいたのは、中島らもさんの作品。『今夜、すべてのバーで』(講談社文庫)とか。高校2年生から20代にかけて中島らもの本をたくさん読みましたが、自分のこれまでの価値観とは全く違う世界があって、すごく面白かったです。彼のような自由な生き方への憧れがすごくありましたね。自分の知っている世界とは違う世界と触れ合えるのも、本の魅力の一つだと思います。大学時代にサークルで中島らもさんを呼んでトークショーをやってもらったのですが、その時はもう亡くなる直前ぐらいで、想像していたよりもよぼよぼのおじいさんに見えたんです。自分が思い描いていたものとは違うことに、現実を見てショックを受けましたが、そんなことも楽しい思い出です。

齊藤

本が希望だ、というお話にもつながるなと思いました。本が見せてくれる自分の知らない世界、さらにはその見せてくれるものが、実際に会ってみた作者よりはもっと大きく見えるのかもしれないけど、それもまた人に夢を見せてくれる。蔦重がやっているのもそういうことなのかもしれないなと感じました。

山原

蔦重が「書をもって世を耕す」ということを実現すべく、吉原の茶屋なのに出版を始めたり、どんどん夢を口にして、次々と叶えていきますよね。私には、本がめちゃくちゃ売れる世の中にするという大きな夢がありますが、藤並さんも蔦重のように、普段あまり大きい声では言いにくいけれど、実はこんなことしてみたいなという大きな夢はありますか。

藤並

「べらぼう」にも繋がっていますが、僕も本がすごく売れる世の中だったらいいなと思いますし、本屋さんをやってみたいなと思っています。地方の出版社や本屋さんのような。僕がまだ子供の頃は、近所に本屋さんがあって、それが世界との入り口でした。

テレビやラジオもそうなんですけど、たまたまつけていると入ってくる番組や、たまたま紹介される人、出来事との出会いってすごく大事だと思います。たまたま行った本屋さんで平積みされている本を手に取ったら、知らない世界が広がっていくのも素敵な出会いだと思うので、そういう場にまた出会いたいと思いますし、知らない世界と出会える場所を作れたらいいなと思ったりします。大きな声で言いませんけど。

山原

是非実現してください。私はそういう地方の本屋さんを巡るのが大好きです。本屋さんを始められた暁にはどこへでも駆けつけます! 本日はありがとうございました。

インタビューを終えて

.jpg)

山原和葉

大河ドラマを一視聴者としてみているだけではわからない様々なお話を聞くことができてとても楽しかったです。時代考証のお話の中で、フィクションと歴史上の事実が完璧に組み合わさっているからこそ、私たちは「べらぼう」に惹かれるのだなと感じました。また、私の大好きな浮世絵に関する話も聞かせていただけてうれしかったです。お忙しい中、貴重なお話を聞かせていただき、ありがとうございました。

.jpg)

齊藤ゆずか

「べらぼう」では、登場人物それぞれが抱える、現代を生きる人々にも通じる葛藤が丁寧に描写され、単なる「大きな物語」ではないからこその魅力があります。

大学で歴史を学んでいると、実証することの難しさやわからないことの多さを実感するので、「うそではない創作」で物語を補ってゆく大河ドラマの制作過程は、それこそがドラマの連続なのだろうと想像しています。お忙しい中取材をさせていただき、ありがとうございました。

.jpg)

藤並英樹(ふじなみ・ひでき)

兵庫県神戸市出身。

関西学院大学卒業、2002年にNHK入局。初任地は札幌局。入局時はディレクターとしてドキュメンタリー番組などを手掛ける。大阪局に異動後、連続テレビ小説「だんだん」や「てっぱん」などドラマ制作に多数携わる。初めて担当した大河ドラマは「軍師官兵衛」。現在は大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」の制作統括を務める。

番組情報

NHK 大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」

日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築き、時にお上に目を付けられても面白さを追求し続けた人物“蔦重”こと蔦屋重三郎の波乱万丈の生涯。笑いと涙と謎に満ちた“痛快”エンターテインメントドラマ!

[総合]日曜 午後8:00 / (再放送)翌週土曜 午後1:05 [BS]日曜 午後6:00

[BSP4K]日曜 午後0:15 / (再放送)日曜 午後6:00 ※放送からNHKプラスにて1週間見逃し配信

【作】森下佳子 【出演】横浜流星・染谷将太・橋本愛・桐谷健太・福原遥・里見浩太朗・渡辺謙ほか

2. 蔦重と吉原 その描き方

5. 大河ドラマにしかない力