- HOME

- 受験生の方へ

- 読書のすすめ

- 学生・院生からのおすすめ本

- 読書マラソンの紹介

読書マラソンの紹介

読書マラソンを始めよう!

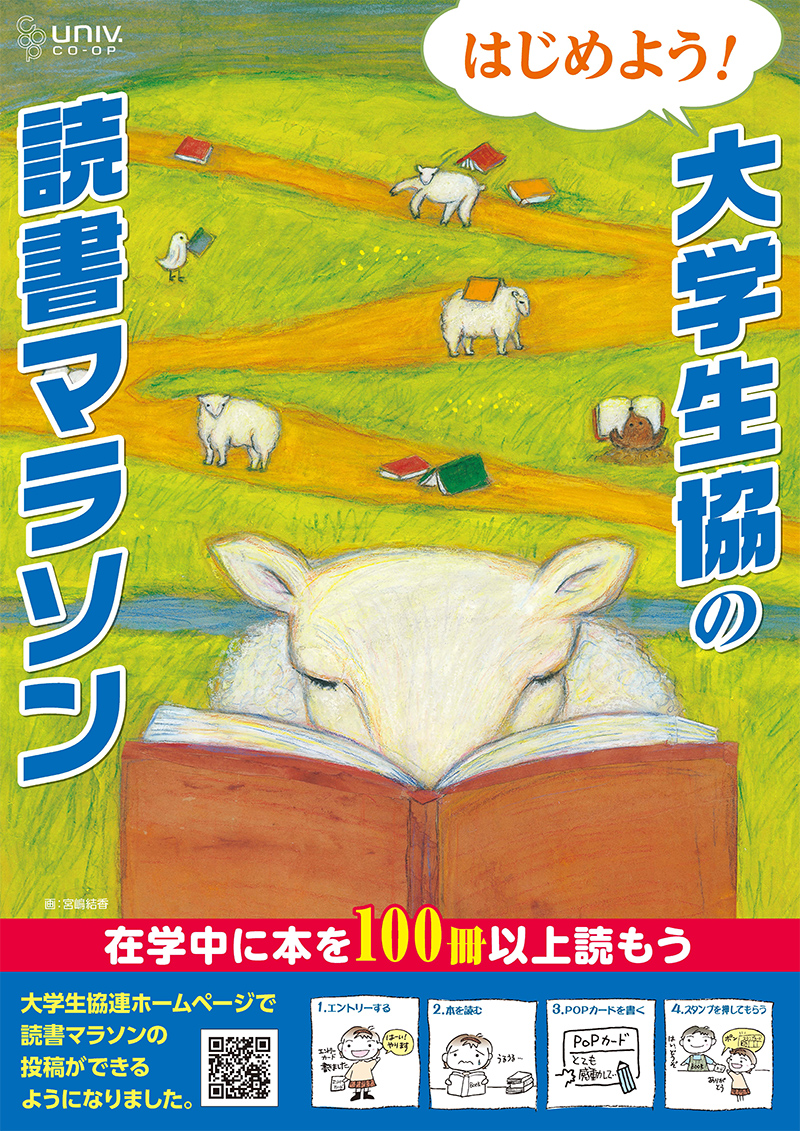

「大学4年間で本を100冊読もう!」

を合言葉に大学生協では読書マラソンを進めています。

本を読むって面白いね、そんな気持ちをみんなで伝えあいたいという想いで読書マラソンは始まりました。

なんとなく本を読むことはいいことだとわかっていても、なかなか手が出ない、何を読んだらいいのかわからない、そんな時は大学生協の読書マラソンコーナーに行ってみよう。

いろんな本に、同じ大学の学生の感想コメントが付いて並んでいます。きっと、今の自分の気持ちにぴったりな本が見つかるよ。

本を読んだら、自分もコメントを書いてみよう。

読書記録を付けながら継続的に本を読む。自分が書いたコメントを読んで友達がその本を手に取る。

読書が自分の世界を広げてくれるんだ。

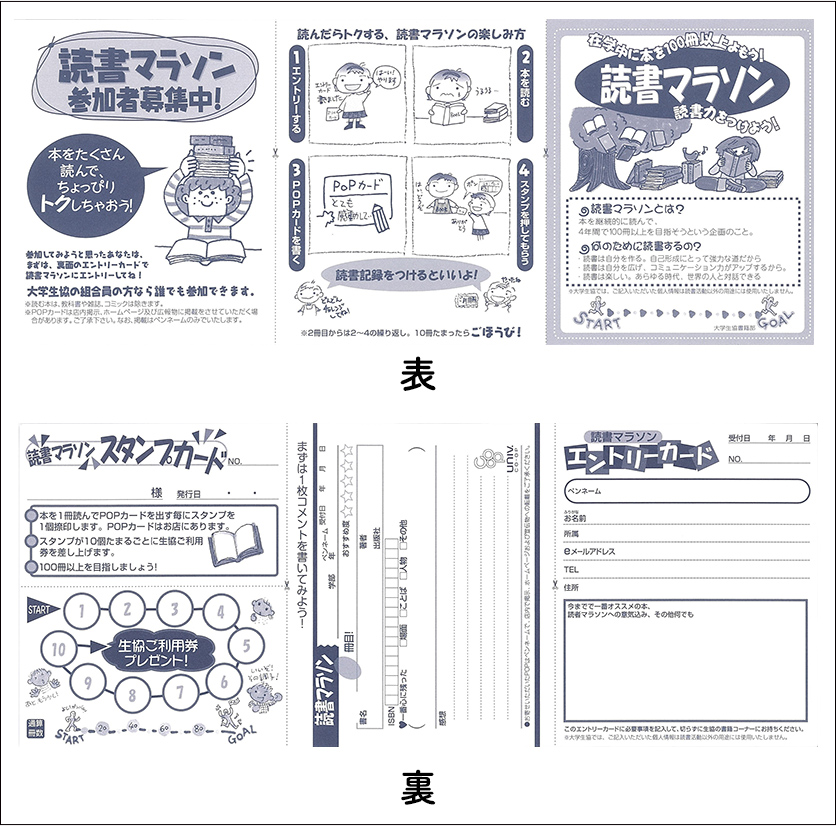

本物のマラソンはつらいけど、読書マラソンは楽しい。思い立ったらさっそく生協のお店でエントリーしよう。

エントリーカード

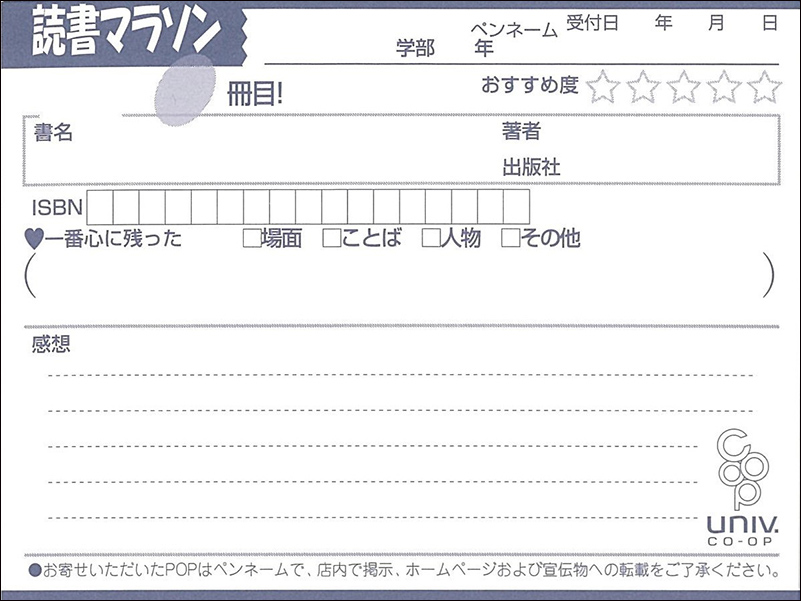

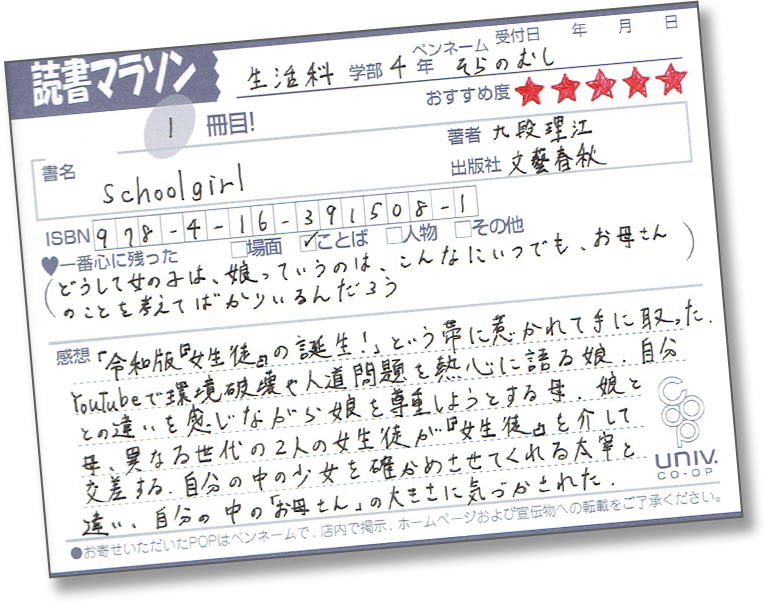

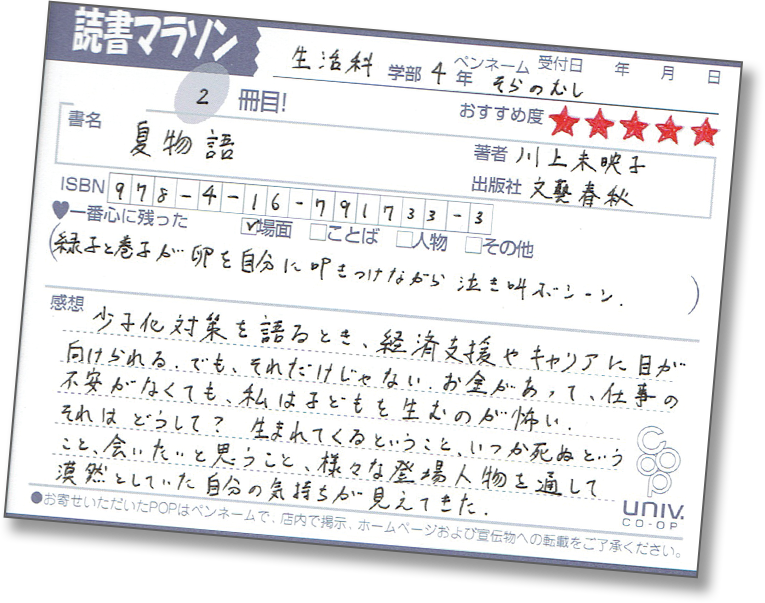

コメントカード

心に残るコメントカードを書いてみよう!

By 川柳琴美

『読書のいずみ』の読者スタッフとなった2年生のとき、読書マラソン・コメント大賞にも初めて参加しました。あれから早3年が経ち、いずみ委員も今号で卒業です。そこで、学生時代の総括として、読書とコメントについて私なりの考えをまとめてみたいと思います。皆さんの読書生活に、少しでもお役に立てたら嬉しいです。

本を読みましょうとは、幼い頃から繰り返しいわれてきたことだと思います。知識が増えるとか、読解力が上がるとか、いろいろな効果が期待されていますが、私が本を読む理由は、「毎日が楽しくなる」というひと言に集約できます。でも、これが一番大事で根本的なことのように思います。

まず、本は相手を必要とせず、ここではないどこかへ連れていってくれます。生きていると、つらいことや不安なことがたくさんあって、でも孤独で逃げられなくて、どうしていいか分からなくなることがあります。新しいことが一度にやってくる春は、こうした壁にぶつかることが多いですよね。そんなとき、本は手軽に心の拠り所となってくれます。

本を好きだと思った最初の記憶を探すと、学校に上手く馴染めなかった小学生時代に辿りつきます。低学年の頃は、森の動物たちが開くお店の絵本が大好きで、地図の頁をみては物語の続きを想像していました。本の中に仲間を見つけ、学校という空間から距離をおいていたのだと思います。

今でも私にとって本は、ここではないどこか、ここにはいない誰かを与えてくれる存在であり、それを求めて頁を捲ります。“大学生らしい”難しそうな本でなくてもいいんです。しんどいとき、退屈なとき、現実からふっと離れてあなたを楽しませてくれる本を、ぜひ探してみてください。

次に、本はみえる世界を広げてくれます。私たちは、自分ひとりの人生しか歩むことができません。しかし、本は時空を超えて様々な人や動植物、モノや妖怪の生活まで覗かせてくれます。これってすごいことだと思いませんか。小説を通じて自分には起こり得ない出来事を疑似体験したり、学術書を通して専門外の分野に触れたり、新しい価値観を知り、今までみえていなかった世界が広がっていくことには、何ともいえない喜びがあります。

また、他の人生や経験を覗くことは、自分と向き合うことにもなります。無意識の思い込みや考え方に気がつき、葛藤したり反省したりするのは、苦しくもあります。しかし同時に、ここで知ることができて、変わるきっかけをもらえてよかったなと、いつも思うのです。

最後に、本はたくさんの人と繋がる架け橋になってくれます。例えば、大どんでん返しにあったとき、涙が止まらないくらい感動したとき、私はその衝撃を誰かに伝えたくなります。複雑な問いを投げかけられたときも、一緒に語り合う相手が欲しくなります。本はひとりでも楽しいけれど、誰かと共有できるともっと楽しい。だから、毎回最後まで自己完結で終わってしまうのは、もったいないと思うのです。

しかし、授業での講読と違い、本について話す相手を見つけるのはハードルが高いですよね。そこでおすすめなのが、コメントです!

本から受けとった衝撃や感動、好きという気持ちを思い切りぶつけてください。先ほど述べた、本を通しての葛藤や変化を書くのもいいですね。言語化することによって気持ちがすっきりすることもあります。また、私はこうした“気持ち”や“かっこ悪さ”をさらけ出したコメントを読むと、思わずその本に手が伸びてしまいます。

直接語り合う喜びとは違いますが、コメントは不特定多数の人に語りかけられる影響力があります。そして、本には人生を変える力があります。自分の書いたコメントがきっかけとなって、本を手に取る人がいるかもしれない……。そう考えると、とってもワクワクしませんか。

改めて振り返ると、ひとりで楽しむための存在であった本は、たくさんの人との出会いや経験をもたらし、私の人生を豊かにしてくれました。

本に興味を持っているけれど、何を読んでいいか分からないという方は、全国の同世代が書いたコメントや、本誌の記事をぜひ読んでみてください。本との出会いやコメントを通して、あなたの毎日がもっと楽しくなることを願っています。

PROFILE (かわやなぎ・ことみ)

お茶の水女子大学4年生(2023年3月現在)。最近は詩や短歌に興味津々。特に気になっているのはアイドル短歌。書店で素敵な装丁の詩歌集を探すのも楽しい。第17回全国読書マラソン・コメント大賞金賞受賞。

『読書のいずみ』174号(2023.新学期号)より

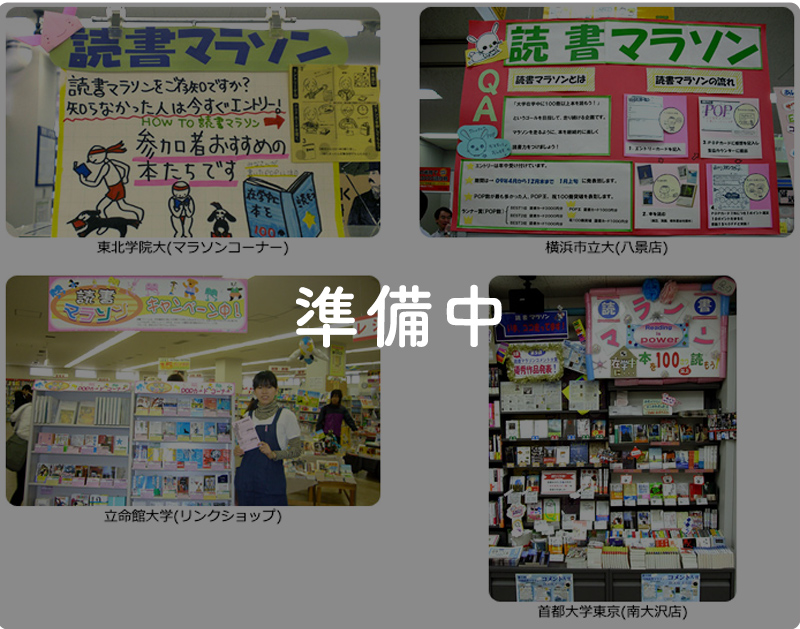

全国の大学生協の読書マラソン

下記のページにて、「北海道大学生協」「東北大学生協」「東京大生協」「早稲田大生協」「慶應義塾生協」「名古屋大学生協」「京都大学生協」「同志社大生協」「大阪大生協」「九州大学生協」の10生協の書籍部の書籍部で、今売れている本のベストテンを紹介しています。 ぜひご覧ください。