「国際的競争力のある大学を目指して」

ー早稲田大学のビジョンと現在の取り組みー

第3回 研究推進の強化と教育につながる文化推進

2019年は、早稲田大学総長の田中愛治先生にご講演いただき、早稲田大学のビジョンと現在の取り組みから、全国の大学教育の質の向上についてお話しいただきました。

大学生協の理事長・専務理事にとどまらず、学長先生をはじめ、広く大学関係者の皆さまにも知っていただきたく、今回が第3回目の最終回となる掲載です。皆さま方のご参考になれば幸いです。

田中 愛治 総長 AIJI TANAKA

1951年生まれ 東京都出身

| 1975年 | 早稲田大学政治経済学部卒業 |

|---|---|

| 1985年 | The Ohio State University(オハイオ州立大学) 大学院 政治学研究科 博士課程修了 |

| 1986年 | 道都大学 専任講師・助教授 |

| 1989年 | 東洋英和女学院大学助教授 |

| 1994年 | 青山学院大学助教授・教授 |

| 1998年 | 早稲田大学 政治経済学部教授 (2003年4月より政治経済学術院に名称変更) |

| 2006年 | 早稲田大学 教務部長 |

| 2010年 | 早稲田大学 教務部門総括理事 |

| 2014年 | 早稲田大学グローバルエデュケーションセンター所長 |

| 2018年 | 早稲田大学 総長 |

所属学会:International Political Science Association

3.研究推進の強化 ~オープン・イノベーション・バレー構想~

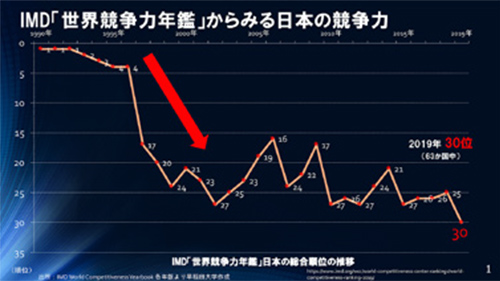

研究についてもう少しお話しさせていただきますと、1990 年に日本の産業技術の国際競争力は世界で第1位でしたが、バブル経済崩壊後に衰退し、25位ぐらいに落ちました。今年は30位まで落ちています。これが日本の産業競争力です。

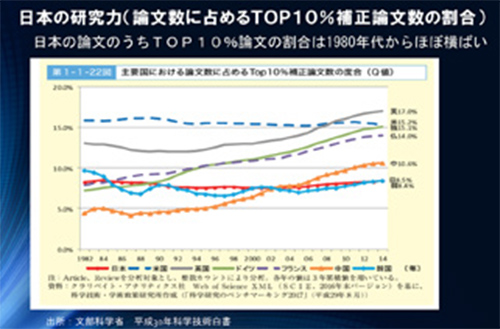

世界の論文の中でトップ10%を占める論文の割合ですが、先日私が見た資料によると、中国が日本と韓国を抜いて上がってきて、もうアメリカに近づいています。アメリカもイギリスとドイツとフランスに追い抜かれたと思います。日本とアメリカが停滞しているうちに、どんどん他の国が伸びてきている、こうした中で早稲田大学はどうするのかということが問題になります。

産学連携での研究推進

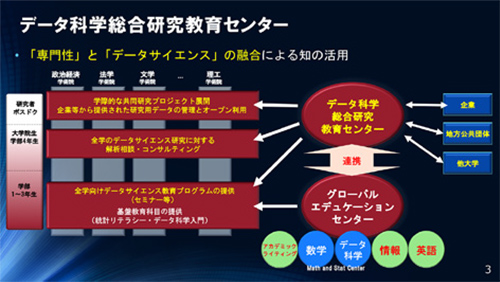

オープンイノベーションセンターを立ち上げ産学連携しながら研究を推進するということを考えています。その中で三つほど簡単に申し上げますと、先ほど申し上げましたデータ科学はグローバル・エデュケーション・センターのデータ科学や数学、情報教育で、基礎は1年生に教えますが、3、4年生、大学院生、それからポスドク、助教、そして教授たちに対しては、データ科学総合研究教育センターが高度な教育を提供できるようになって、教授の相談にも応じることが可能になりましたし、企業や地方公共団体にもデータ科学の教育をできるにしようとしています。このような教育体制が整ったのは早稲田が最初だと思っています。

早稲田はデータ科学学部をつくらなかったのです。その理由として、23区内に新設の学部はつくらないという文部科学省のお達しがあったからだといわれていますが、私はそれがかえって良かったと思っています。というのは、データ科学学部をつくれば400名ぐらいの定員で、その学部だけがデータ科学を学ぶのですが、データ科学というのは方法論ですので、内容はそれぞれの専門の分野の方でなければ正確には分からない。例えば、2000万人のユーザーがいるようなクレジットカードのビッグデータをAIで分析すると、どういうタイプの人が、何歳ぐらいで、どういう職業の人が、どんな買い物をしていて、どんなところに旅行するかというライフスタイルが分かる。そうすると消費者の行動が分かるのですが、非常に高度な分析手法を使うようなデータ科学の専門家が解析した結果を本当に解釈できるのは、商学部やビジネス・スクールの教授でデータを使っている方のみになると思います。ですから、データ科学の専門家と他の特定の分野の専門家が連携して、初めて意味のあるデータ科学の成果が出てくるのです。

同様の具体例では、データ科学総合研究教育センターが主催した参議院選挙の各党の議席予測のコンペティションを行い、学生たちは41のチームが参加しました。理工学部は半分ぐらい出ていて、機械学習によって参議院選挙の予測をしていました。しかし最優秀だったのは、政経学部の学部生でした。その学部生たちは、機械学習を教わってないのに独学で勉強し、統計学を学んでいたのでそれを基礎にデータ科学の勉強をしていましたので、これらを駆使して説明したところ、やはり内容が分かっている者が一番優秀だと。非常に高度な機械学習をやった理工の学生を、文系の学生が追い抜いたのですね。このことからも分かるように、そのビッグデータをAIが解析したとしても、その意味を本当に解釈できるのは、文学なら文学、クレジットカードであれば商学やビジネス・スクール、マテリアルであれば理工学部、ライフ・サイエンスや病院の患者のデータを分析するのだったら、やはり医学部の学生とかになり、そういう専門家が分かるとすると、データ科学を一学部に閉じ込めないで全学に開いたという早稲田の方式は良かったと思います。この体制で学部の基礎から、グローバル・エデュケーション・センターでどの学部の学生も上級まで教えられるような仕組みを作り、上級レベルまで連続的に引っ張れるようにしたのは早稲田が最初で唯一です。今後は、唯一かどうか分かりませんが、早稲田が最初であることは間違いないと思います。

このようなことを我々は考え、しっかりした教育を進めることによって、科学的な基礎も作るといことに取り組んでいます。これに関していくつか簡単にご紹介しますと、もう10年以上前から林教授が、スマートシティといって町全体で電力を削減できるような町全体の制御を電化製品のメーカーや電力会社と連携して行っています。昨年採択された「卓越する大学院」の七つの中に、私学で唯一早稲田が選ばれました。林教授は選ばれた申請書では、応用化学のナノテクノロジーの本間教授と組んでいて、スマートシティで再生エネルギーをつくるという提案もしました。54の企業と産学連携をしており、12の大学とも連携し、13大学の中心で早稲田が牽引しています。

さらに量子コンピューター、これは基幹理工学の戸川教授が、コンピューターサイエンスで画期的な成果を上げています。先ほど申し上げた笠原副総長の後輩になるわけですが、彼は量子コンピューターのアニーリングという方式を使っています。量子コンピューターは、現在スーパーコンピューターの最低でも10の2乗、理論上は最大で10の17乗ぐらいまでスピードが上がるといわれています。現実には10の5乗ぐらいまで近い将来スピードが上がるのではないかといわれていますが、そのスピードが圧倒的に速くなる量子コンピューターの一つがゲート方式です。ゲート方式は東京工業大学が中心になっておられて、文部科学省が後押ししています。アニーリングは早稲田がリードしていまして、経済産業省が後押ししています。アニーリングは、実用化まであと一歩といわれています。ゲート方式は実用化まであと二歩か三歩かといわれていますので、アニーリング・マシンが早稲田で成功すると戸川教授が引っ張る量子コンピューターが、日本の産業技術の競争力を飛躍的に伸ばします。科学技術で日本は現在、欧米に周回遅れといわれていますが、ここで一気に追いつく可能性も出てくると思います。

以上は、二つの分野の例示にすぎませんけれども、他にいくつか早稲田ではこのように世界に追いつけるような科学技術の可能性が出てきたということです。これらをしっかりと育てるだけの基盤をつくっていく必要があると思っています。

4.研究・教育につながる文化推進

~「国際文学館」(村上春樹ライブラリー)の設置~

早稲田の伝統というのは、こういう科学技術だけではなくて、伝統的な文化の研究も大事だと考えております。いくつもミュージアムがあり、會津八一記念博物館、早稲田歴史館などがありますが、一番古いものが昨年90周年を迎えた演劇博物館です。坪内逍遥博士の遺言としての「世界中の演劇の脚本と小道具と衣装をそろえる」ということで、100万点の展示物をそろえています。数年前から、「世界中で演劇を研究する博士後期課程の大学院生は、一度は演劇博物館を訪ねる」といわれておりまして、フィンランド、ポーランド、ブラジル、中国や中東からも訪問者があり、演劇研究のメッカとなっております。

同じことを国際文学でできないのかと考えております。村上春樹氏は早稲田の卒業生ですが、彼の小説は50言語以上で訳されています。この50言語以上で訳されているものの全ての刊行物 ―40セットずつあるそうですが― それを彼が早稲田に寄贈、寄託すると言ってくださいました。それらについて、多くの言語で書評が出ています。雑誌や新聞などの書評、それら書評の多くを彼はスクラップして持っており、それを寄託、寄贈してくださることになりました。これらを整理して、国際文学の中の日本文学というものを研究できるような場所にしたいと計画しており、演劇博物館の隣にある4号館という建物を改築することにしています。この改築を、現在、新国立競技場の設計を担当された隈研吾氏に依頼いたしました。村上氏の親友とのことで、隈氏にも快諾していただきました。また、隈氏は早稲田の建築学の特命教授でもあり、日本建築学会の会長をしている古谷誠章教授と親しいそうです。早稲田の建築学科の教授で理事の後藤春彦教授が音頭をとって、3人が連携しながら、村上氏の意見を聞き、改築の設計を進めています。非常にユニークな設計になりそうだということでした。

演劇博物館に隣接する建物にすることには理由があります。村上氏は、1968年に入学して75年に卒業したのですが、その7年間、演劇博物館でずっと脚本を読んだり小説を読んだりしていたそうで、その意味で演劇博物館の隣が良いということで4号館を選び、十重田教授という文学部の教授に館長をお願いしました。十重田教授は、スーパー・グローバル大学創成事業に早稲田が採択された際に日本文学研究の拠点のリーダーになった方で、既に長年コロンビア大学で日本文学を英語で教えてきた方でもあります。コロンビア大学出身で、現在UCLAで日本文学を教えているマイケル・エメリック氏と共同研究を行っています。十重田教授は、コロンビア大学でもUCLAでもスタンフォード大学でも英語で日本文学を教えており、国際的な文学研究の視点から日本文学を見てきた多くの文学研究者と親しくしています。その彼にこの国際文学館のリーダーをしてもらい、村上文学を伝えながら、日本文学の研究が世界的にどういう意味があるのかということを研究するような場所を作りたいのです。世界中で日本文学と国際文学を共に研究する人は、一度はこの村上ライブラリーを必ず訪れるような場所にしたいとの想いから、第二の演劇博物館とでも呼べるものをつくりたいという気持ちがあります。

このように、早稲田には文系の伝統もありますし理工系の研究もあります。早稲田の強い分野にはどのようなものがあるのでしょうか。理工系でも強いのは、ナノテクノロジーとコンピューターサイエンスとロボットだろうと思います。その三つは非常に強い。やはりそういう強いところはしっかりと伸ばしていきたいと思っています。データ科学も強いと思っていますが、同時に文学の強さもありますので、双方をしっかりと育て、世界で輝く早稲田を目指したいと思っております。

社会における大学の役割の追求

早稲田の話をさせていただいておりますが、私は青山学院にいたこともありましたし、東洋英和女学院大学にもおりました。やはり自分たちの大学でできることで、学生にとって大事だと思うことに力を入れていくべきだと思っています。我々はハーバードではないので、ハーバードのまねをするべきではありませんし、アメリカの大学でやったことが全て正しいわけではない。例えば、アメリカの大学にはゼミがないが、早稲田にはゼミがある。日本の私立大学はゼミが非常に盛んだと思いますが、そういうものがアメリカになく、ヨーロッパでは、チュートリアルというゼミのようなものがあります。アメリカはそのヨーロッパのまねをしなかった。日本はゼミがあるならば、日本がアメリカの全てを真似する必要はないと思います。シラバスやteaching evaluation、オフィスアワーやコース・ナンバリング等は役に立つと思いますけれども、全てアメリカのやることが正しいとは思っていません。アメリカの大学院は院生の数がすごく多いので、文部科学省は大学院の人数を増やすことを推奨されますが、私は文系においてそれは意味がないと思っています。企業が修士課程や博士課程の学生を採用してくださらないならば、政治学や文学で修士をどんどん出しても就職に困るだけだと思っています。

以前、日本アカデメイアというところで、一流企業の人材開発部長20人ぐらいと大学教員8人ぐらいで、ディスカッションをしました。慶應義塾の経済学のある先生と私が並んでいて、慶應の先生も私も実証的な研究でモデルを作って検証するようなことを教育しており、「エビデンスに基づく仮説検証ということを学生に教えています」と言ったときに、4社の企業の方がパパッと手を挙げて、4人とも異口同音におっしゃったことは、「そんなもの、何の関係もありません。必要なのはコミュニケーション能力とガッツですから」とおっしゃったのです。「文系の学生については on the Job Training で知識やスキルを身に付けさせるから余計なことを教えないでくれ」とおっしゃったのです。そのように、大学の教育は全く意味がないと考えているならば、そこは企業の誤解があると思います。私は、早稲田は学部でもしっかり教えればよいと思っていますが、全員を大学院まで行かせることは彼らの人生を狂わせる可能性も出てきます。大学院に行ったからといって、企業が必ずしも優遇してくれるわけではないのです。

例えばアメリカでは、ハーバードでもどこでもそうですが、MBAを取れば給料が3倍ぐらいになりますし、ロー・スクールを卒業すれば給与は4倍か5倍になります。メディカル・スクール(医学部)だったら10倍ぐらいになるでしょう。日本の場合、例えば会計研究科でもビジネス・スクールでも日本で修士号(MBA)をとっても、学部卒で2年前に就職した学生と、給料は同額です。22歳で卒業した学生と24歳でMBAをとった学生が同じ給料ですから、日本の企業は文系の大学院生を評価していないということになります。

アメリカのビジネスマン・ビジネスウーマンが高い授業料を払って大学院に行くのは、アメリカ社会の構造がそうなっているからです。アメリカでは、MBAを持っているとか、行政学の専門的大学院で public policy の修士号(MPA)を取得したなどの努力が認められ、給与が3倍等になるからアメリカでは皆さんが大学院に行くわけです。日本の企業がそういう評価をしていないのだったら、大学院に行ってもしょうがないのです。ですから、文部科学省がおっしゃっているように、文系の大学院の院生の数を3倍にするようなことは、現時点では、私は意味がないと考えています。日本の文化と社会構造をよく理解して、その中で自分たちなりの大学の役割を考えることが、今の日本には必要だと思っています。以上です。

ご静聴、どうもありがとうございました。

司会

田中総長様、どうもありがとうございました。

(編集部)

連 載

『Campus Life vol.63』より転載