「国際的競争力のある大学を目指して」

ー早稲田大学のビジョンと現在の取り組みー

第2回 教育環境の更なる充実

2019年は、早稲田大学総長の田中愛治先生にご講演いただき、早稲田大学のビジョンと現在の取り組みから全国の大学教育の質の向上についてお話しいただきました。

大学生協の理事長・専務理事にとどまらず、学長先生をはじめ広く大学関係者の皆さまにも知っていただきたく、前回より連載として今回2回目を掲載いたします。皆さま方のご参考になれば幸いです。

田中 愛治 総長 AIJI TANAKA

1951年生まれ 東京都出身

| 1975年 | 早稲田大学政治経済学部卒業 |

|---|---|

| 1985年 | The Ohio State University(オハイオ州立大学) 大学院 政治学研究科 博士課程修了 |

| 1986年 | 道都大学 専任講師・助教授 |

| 1989年 | 東洋英和女学院大学助教授 |

| 1994年 | 青山学院大学助教授・教授 |

| 1998年 | 早稲田大学 政治経済学部教授 (2003年4月より政治経済学術院に名称変更) |

| 2006年 | 早稲田大学 教務部長 |

| 2010年 | 早稲田大学 教務部門総括理事 |

| 2014年 | 早稲田大学グローバルエデュケーションセンター所長 |

| 2018年 | 早稲田大学 総長 |

所属学会:International Political Science Association

教育環境の更なる充実〜早稲田キャンパスの再編成〜(つづき)

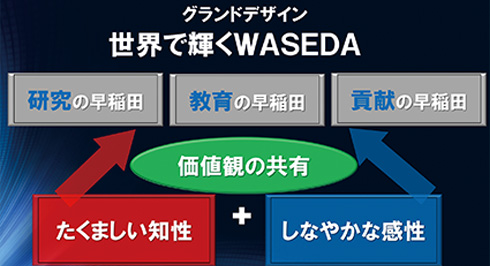

たくましい知性としなやかな感性を育む

研究と教育を通して世界に貢献するために、「たくましい知性」と「しなやかな感性」を学生には育んでもらいたいということを申し上げています。たくましい知性とは、〝答えのない問題に挑戦する力〟と言っています。

日本という国は1945年に第二次世界対戦に敗戦して驚異的な発展を遂げます。このとき暗黙のうちに、日本人全員が信じていた目指すべきモデルはアメリカ合衆国だったと思います。社会生活においても産業技術においても経済力においても、アメリカに追いつくことが目標だったと思います。ということは、そこに至る答えはあるわけです。右肩上がりに上がっていく中で、日本はアメリカにどうやって追いつくかを考えた時に、答えがある問題ですから、一番早く解ける学生が優秀な学生で、一番早く答えが分かる人が頭のいい優秀な人材だと日本は信じてきた。このことが日本の偏差値教育による受験戦争を激化させた原因だと思います。知識だけではなく、論理的推論も早ければよい。数学の問題を見て自分の頭で考えて2分以内、5分以内で正解を導き出せる。そういう能力を持っている人が優秀だと思われている。答えを知っているか答えを解くことができる人が優秀だと思われている。

ところが1980年代半ばには、日本は半導体でも自動車でもカラーテレビにおいても、民生の科学技術・産業技術は全部アメリカを追い越すわけです。軍事力以外すべて追い越すとなると、日本は目標を失うことになります。モデルとしていた国に追いついてしまい、モデルがなくなると答えのない問題を自分として解くことになる。海図のない航海を日本が始めることになったのが1980年代の半ば過ぎで、1990年代の初頭にバブル経済が崩壊します。答えがない状況になってモデルを失った日本は直ちにバブル経済が崩壊して、それから低迷してきたと思います。

今、文部科学省も問題発見能力や問題解決能力が重視だとよくおっしゃっています。全ての知識人も同様のことを言っています。例えば、今世界中の人類が直面している地球の温暖化の問題について答えを持っている人はいない。世界中多分答えが一つではないでしょうし、仮の答えがあったとしてもどれが正解かわからない。

それから、世界中は人口爆発していますが、日本は人口減少しています。少子高齢化の中で日本はどうするかという対策を持っている人も多分日本にいないと思います。民族の紛争、宗教間の対立、先進デモクラシーにおいてもブレグジットに代表される先進民主主義国における政治的な分極化等、これらに対して答えを持っている人は多分いない。

正解がない問題に対して自分の頭で考えて自分なりのソリューションを導き出す力がたくましい知性です。たくましい知性で導き出されたソリューションは仮説ですから、その仮説が妥当であることを、エビデンスをもとに説得力のあるプレゼンテーションを行い、周りの人を納得させられる。そういうことが出来る学生を育てなければならないということを申し上げたいと思います。

全学教育の重点と強化

そのためには、全学の共通教育が必要だと思っています。各学部では専門教育をしており、その教育は非常に重要ですけれども、全学で共通して作ろうとしたのが、基盤教育、言語教育、リベラルアーツ教育です。私が教務担当の理事になった時に、学部の垣根を越えて科目が履修できたオープン教育センターを体系的な教育を全学部の学生に提供できるグローバルエデュケーションセンターに改組しました。その後、所長として3年がかりでこの三つの教育をしっかりと作ってまいりました。最後の四つ目は、私は先鞭をつけただけですが、現グローバルエデュケーションセンター所長が「人間的力量の育成」を加えてくれました。

この三つの教育の柱が何か、四つ目の柱が何かということについてお話しします。

基盤教育の定義は、大学で学問を学ぶために必須のアカデミックツールであり、かつ社会に出ても知的職業に就けば必ず必要となるアカデミックツールとしています。それは⑴日本語の論理的文章の作成力であり、⑵英語の発信力であり、⑶数学的な考え方であり、⑷データサイエンス=統計的なものの見方であり、最後にそれらをすべて使う⑸情報教育というものです。

基盤教育では、⑴日本語の教育を重視しています。日本語を母語とする学生に、日本語を論理的に書くような教育を提供しています。今、履修者が5000名を超えています。早稲田が1学年9000名ですから、半分以上の学生が履修しています。必修にしているのは政経学部と商学部と人間科学部と社会科学部です。また、他の学部では自由に選択して取っている者もいます。

2番目が⑵英語教育で、2000年頃から、インストラクター1名、バイリンガルかネイティブの英語のスピーカー1名に対して学生4名という、少人数の英語の発信の教育TutorialEnglishを始めました。これは最大では9000名まで履修されたことがあります。帰国生や留学生が増えてきて、英語をあまり必要としない者が増えたため、今は約6000名の履修です。その1対4の英語に加えて2017年から私が導入したのが、AcademicWritingandDiscussioninEnglish(AWADE)です。ライティングとディスカッションを英語で行うことで、英語を母語としない学生に英語を論理的に書くことを教え始めています。先程の日本語を母語とする学生に日本語を論理的に書くという書き方と、英語を母語としない者に英語を論理的に書くという書き方は、ほぼ同じやり方をとっています。英語を母語とする者にどうやって論理的に英語を書くかということを大学一年生で教えることを、欧米の大学、一流大学がやってきたのですが、日本の大学でほとんどやってきていなかったのです。それを早稲田では、日本で最初に日本語は2008年から始め、英語でも2017年から始めています。

3番目の⑶数学は、今5500名~6000名が履修するようになっていますが、理工学部の学生はほとんど履修せず、文系の学生に数学を教えます。その中で一番履修者の多いのが法学部です。法学は非常に論理的な学問で、法律の文章は大変論理的にできているわけです。そうすると感想文の中に「『法学部の教授の先生達は、法学は非常に論理性が大事だ。だから数学的思考は大事だよ』とおっしゃるけれども、数学の授業は法学部には一つも設置されていない」と、科目はあるのですが、法学部では開講されていないのです。だから、法学部の学生はグローバルエデュケーションセンターの数学の授業を取りに来る。そして彼等の感想文には「数学を勉強してみたら、数学の論理性が法学の論理性とそっくりだということがよく分かった。数学を勉強したので、法律の勉強がますます面白くなりました」と書いてあることもあります。身をもってこれが役に立つということが分かれば、学生は動機付けが高まって勉強します。我々が政治学やビジネスや法律をやっている者に「数学もやれ」と言ってみても、なかなか勉強しないのです。しかし、やってみて自分が勉強したいものに使えると思えば、受験で数学を取ってなくてもしっかり勉強するようになるわけです。

4番目が⑷データ科学です。データ科学は、最初は統計学入門だったのです。統計学入門というのは、データを揃えて、そこからパターンを導き出してくるのですが、「統計をやれ」と言ってもなかなかやりたがらない。今、商学部は全新入生が統計学を必修にしています。2019年の4月からは政治学科も必修になりましたので、政経学部も全ての学科で統計学をやっています。それをやらないと、政治学が理解できないというところにきていますので、それを変えました。松嶋教授というデータサイエンスの専門家がデータサイエンスセンターを立ち上げたのですが、彼がグローバルエデュケーションセンターの統計部門の座長をしてきました。ずっと全学の教育を調べてきて統計をやってきて、彼が言っていたのは、「統計学を必修にしてやれと言っても嫌な人は嫌がる。でもビッグデータをAIで解析するとみんなやりたいって言う。ビッグデータの解析をやるなら私もやりたいと言うので、騙してでもとにかくAIを使ってビッグデータの解析をすると、必然的に統計を学ばざるを得ない。彼らは面白いと思えば勉強するので、統計も勉強し始める」という導入方法も考えて、データサイエンス入門を設置しました。

以上の4教科の学び全てに関して⑸情報教育が必要です。日本語のライティングも数学も統計も、全て対面ではなくてeラーニングで勉強できるようにしています。質問を受けられるセンターを設けていますので、質問は対面で受けられますが、講義はeラーニングで学びますので、情報教育を受けなければ何もできない。これらをしっかりと押さえたということです。

それから言語教育は、早稲田は27言語を教えていますので、グローバルエデュケーションセンターで英語以外も教えています。ここでも相当な教育が進んでいます。

リベラルアーツ教育の定義

リベラルアーツ教育の定義は〝物事の本質を見極める洞察力〟。「物事の本質を見極める洞察力を教養と呼ぼう。それを育む教育を教養教育と言いましょう」ということにしました。アメリカではリベラルアーツというのは、大学院のプロフェッショナルスクール(専門職大学院)で教えない学問分野を指します。だから医学も法学もビジネスもリベラルアーツではなく、数学や哲学や経済学がリベラルアーツとアメリカでは言っています。その定義は、ヨーロッパとは全く違っています。ヨーロッパ中世のリベラルアーツは、法学も医学も神学も入っています。ですから、アメリカのまねをしてもヨーロッパのまねをしてもなかなかうまくいかない。〝物事の本質を見極める洞察力〟をヨーロッパはヨーロッパ的に、アメリカはアメリカ的に表現してきたので、私たちも独自の考え方を模索しました。

早稲田では、「物事の本質を見極める洞察力を育む教育は、自分の専門以外もしっかり学べるようにしよう」ということで、副専攻というものをつくりました。学際的なInterdisciplinary以外のところにつくった副専攻、街づくりや平和学や環境問題や福祉等があります。そういう副専攻を取って、いろんな学部の先生が教えて16単位から24単位取れば副専攻の修了証を提供することをしてきました。これも2006年ぐらいからずっとやってきています。それ以外に作りましたのが学術的副専攻で、例えば文学部の学生が理工学部で物理を学ぶとか、理工の学生が法学部で民法を学ぶとか、政経学部の学生が商学部でビジネスを学ぶとかというように、自分の分野とは違うところに行って学ぶということを始め、リベラルアーツ教育も出来上がったと思っています。リベラルアーツは物事の本質を見際める力、基盤教育は高等教育機関で学問を学ぶために、社会に出ても知的職業に就いたら必ず必要になるような学術的な思考法をしっかり学ぶということです。

人間的力量の育成

これらに加えて人間的力量の育成ということを考えています。「たくましい知性を育む」と申し上げましたが、座学だけではたくましい知性は育みきれない。座学だけでは実践的な力はつかないと思いまして、外に出て学ぶことを取り組んでいます。今までプロフェッショナルズ・ワークショップという名称で、職員が作ったプロジェクトは、自治体や企業に実際に学生が行って観察します。今年になりましてからTBSと野村證券と電通と読売新聞とも新たに契約を結びました。学生が出かけて行って学生の目で、例えば足利市役所や佐賀市役所では、「町おこしはこうしたら良いですよ」とか、日産に行って「こういうマーケティングをした方が良いですよ」とプレゼンテーションすると、だいたいボコボコに批判されまして、「やり直してこい」と言われて大学に帰ってきます。大学でみんなで議論し再度提案に行きますが、またボコボコにされて帰ってきます。8週間の間に1週間ずつ3回ぐらい行くと、「ああ、ようやく君たちの言うことは分かるようになった」と反応が変わり、「さすがに若い人が考えると、我々職員(または従業員)が考えて、従業員が考えているのと違う新しい視点があるね」と言ってもらえるようになります。そこに到達するまでに相当叩かれるわけですが、そういう実践的な教育というものも大事です。

もう一つ、大事だと思っているものは、2014年から始めているリーダーシップ教育です。LeadershipWithoutAuthorityという考え方です。欧米では20年ぐらい前から出てきていて、日本ではまだまだ新しい教育です。リーダーシップはもともと学生に先天的にあるものではなくて、後天的に養うことができるという考え方です。もう一つは、リーダーシップは、withoutauthorityですから、権限や地位、権力がなくても発揮できると教えます。だから課長であるとか村長であるとか市役所の市長である必要はなくて、「平(ひら)の者でも誰でも、周りの人たちに自分たちの組織やコミュニティで何が必要かということを見極めて、それについてみんなを説得して、これをやろうということを言えれば、リーダーシップを発揮できる。それはトレーニングで培うことができる能力だ」という考え方です。そういう欧米におけるリーダーシップ教育をずっと研究していた日向野教授を早稲田に呼んでリーダーシップ教育を始めていました。まだ1年間に二百数十名しか育成していませんが、私は「効率より効果だ」と言っています。効果というのは効き目があることですから、教育の効果が上がっていれば徐々にスピードと量を増やせばいいのですが、効果のないものを効率よくやることは、効き目のないものを早くたくさんやることになります。効果のないものを早くたくさんやっても何の意味もないので、効果を確かめて効果があれば徐々に履修者を増やしていくということを考えています。

しなやかな感性を養う

これらのことをしていきながら、早稲田は「たくましい知性」を育んでいくわけですが、それだけでは足りないと思っています。いまやどのような地域に住んでいても、自治体にいても、企業にいても、グローバル化の波に巻き込まれています。日本で育った人も海外で育った人も、どのような人もグローバルな視野を持たなければ世界で人々に貢献することができない。気仙沼であっても熊本市であっても新潟市であっても、どんな小さい企業であってもどんな大きい国際企業であっても、国連であっても地方自治体であっても変わりはない。グローバルな視点を持って何らかのかたちで人類に貢献する人材が重要であり、そういう学生を育てたいと思っています。その時に必要なのは、自分とは異なる性別、場合によっては異なる性的志向です。セクシャルマイノリティを理解し、異なる国籍、異なる民族、異なる肌の色、異なる言語、異なる宗教、異なる信条、異なる文化、異なる価値観を持つ人々に接して、彼らがどういうふうに物を考えるかを理解する力が必要です。それを持つことが「しなやかな感性」を育むことになります。このしなやかな感性が欠けたまま、たくましい知性だけで人類の答えのない問題にソリューションを考えても、狭い視野となり、早稲田だけ日本だけで考えてきたソリューションではおそらく人類社会には貢献できないでしょう。しなやかな感性を持って、たくましい知性を育めば、世界の人類に何らかのかたちで貢献できる人材になると思います。しなやかな感性を養うために手っ取り早いのは、留学生を増やすことです。早稲田で学ぶ海外からの留学生は2018年で7942名です。そのうち6000名弱が1年以上在学します。ところが日本に海外から来た学生と勉強するだけでは、しなやかな感性を養えるとしてもまだ十分ではない。一番いいのは日本で育った学生一人一人が、他の国に行って外から日本を見つめることによって本当にしなやかな感性が養われると思います。今、4500~4600名が1年間に海外に出ます。正規の者は1500名ぐらいですが、短期で2カ月とか1カ月とか出る者は3000名ぐらいいます。そういう中で、できれば留学生と帰国生を除いた6千数百名が、2032年までに全員が一度は海外に出て、外から日本を見つめるような経験を持った方が良いと考えています。それによってしなやかな感性が養えるだろうと考えています。ただ国際化すれば良いのではなくて、しなやかな感性を養い、たくましい知性を育むために、留学や国際化が必要だと考えています。

それに対して政経の例を取ると、現在は全ての公募は国際公募で英語と日本語で出していまして、現在115名の教員のうちの49名が海外で博士号を取っています。外国籍の教員が12名で、10%を超えています。この49名以外に20数名は海外留学をしており、約70数名が英語で授業ができるということで相当国際化しています。各学部も国際化を進める必要があり、そのために早稲田のキャンパス全体の教育と研究の再配置を考え、上記のグランドデザインのもとに教育環境をしっかりと整えていきたいと思っています。

連 載

『Campus Life vol.62』より転載