「国際的競争力のある大学を目指して」

ー早稲田大学のビジョンと現在の取り組みー

第1回 覚悟と目標・価値観・理念の浸透

全国大学生協連では、9月に「大学生協 理事長・専務理事セミナー」を開催し、大学をめぐる全国的状況と大学生協の課題について、講演や報告、分科会での討論を通じて、さまざまな意見交換、情報交流を行っております。

2019年は、早稲田大学総長の田中愛治先生にご講演いただき、早稲田大学のビジョンと現在の取り組みから全国の大学教育の質の向上についてお話しいただきました。

大学生協の理事長・専務理事にとどまらず、学長先生をはじめ広く大学関係者の皆さまにも知っていただきたく、今回より連載として掲載いたします。皆さま方のご参考になれば幸いです。

田中 愛治 総長 AIJI TANAKA

1951年生まれ 東京都出身

| 1975年 | 早稲田大学政治経済学部卒業 |

|---|---|

| 1985年 | The Ohio State University(オハイオ州立大学) 大学院 政治学研究科 博士課程修了 |

| 1986年 | 道都大学 専任講師・助教授 |

| 1989年 | 東洋英和女学院大学助教授 |

| 1994年 | 青山学院大学助教授・教授 |

| 1998年 | 早稲田大学 政治経済学部教授 (2003年4月より政治経済学術院に名称変更) |

| 2006年 | 早稲田大学 教務部長 |

| 2010年 | 早稲田大学 教務部門総括理事 |

| 2014年 | 早稲田大学グローバルエデュケーションセンター所長 |

| 2018年 | 早稲田大学 総長 |

所属学会:International Political Science Association

司会

ご案内どおり、本日の記念講演は早稲田大学の田中愛治総長にご講演いただきます。

1.世界で輝くWASEDAの実現に向けて

田中

皆さま、こんにちは。お忙しいところお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。早稲田大学の第17代総長の田中でございます。

本日は、「国際的競争力のある大学を目指して」ということで、現在早稲田で行っていることを例にとりながら、全国の大学について、大学の教育の質をいかに上げていくかということについて話をしたいと思っています。

世界のトップクラスの大学になるという決意

「世界で輝くWASEDAの実現」という大きなビジョンを、教育環境、研究推進、教育研究につながる文化推進という点でお話ししたいと思います。

まず国際化についてですが、「世界で輝く」ということをなぜ言っているかというのは、早稲田の話で恐縮ですけども、世界のトップクラスという決意はまだ早稲田にはないということです。早稲田は日本ではトップクラスの大学という自負は持っていますけれど、世界のトップを目指すという覚悟はまだ決めていないのではないかと思っています。それについて、世界のトップを目指すことを考えないと社会に貢献できない、人類に貢献できないだろうということを考えています。後ほど紹介いたしますが、創立者である大隈重信の建学の精神に沿って早稲田を改革していきたいと申し上げています。

それで、世界のトップクラスということなのですが、アメリカの例を取りますと、ハーバード大学やイェール大学、コロンビア大学、シカゴ大学、ジョンズ・ホプキンス大学も1930年代の初頭はヨーロッパのトップスクールと言われているオックスフォード・ケンブリッジ・パリ大学・ローマ・ベルリンなどに大きく遅れをとっていたそうです。そこでアメリカのトップスクールは、1930年代初頭にヨーロッパのトップスクールに追いつくという覚悟を決めたと言われています。実際に追いついたのは1970年代で、40年かかっています。ハーバード大学やイェール大学、ジョンズ・ホプキンス大学といえども40年かかっており、相当な工夫と努力をされたと思います。こういう状況を見ていますと、世界に貢献する大学になるということは生易しいことではないと思うのですが、何をしたかということを考えてみたほうが良いと思います。実はアメリカの大学はヨーロッパのまねはあまりしていないです。ヨーロッパに追いつく方法としてヨーロッパでやっていたことをそのまま再現していません。違う方法をとっています。

ですから、日本の大学もアメリカの大学のまねをすればいいということではないと思っています。アメリカの大学のやり方で、効果がありそうだと思うことがいくつかありますので、それは進めても良いと思いますが、必ずしも全部をまねする必要はないと思っています。

アメリカの大学が40年もかかってヨーロッパに追いついて世界のトップに立つということを考えれば、日本もそれぞれの大学が工夫をするべきだろうと思います。もちろん設置形態も異なりますし、国立大学・公立大学・私立大学の違いや規模の違いもありますし、持っている役割もそれぞれ異なると思います。それぞれの役割の中で最大の効果を上げることが大事だろうと考えています。

早稲田は40年後には「世界トップクラスの大学になる」という決意と覚悟を、今しっかりと持ちたい。このことを全教職員に浸透させたいと思っています。また教職員だけではなく、現役の学生にもそれを伝えたいと思っています。君たちが学んでいる大学はいずれ世界に貢献する大学になるのだから、そのつもりで育ってもらいたいという。なぜそう言うかというのは、早稲田の卒業生が日本の各地で相当貢献してくれたお陰で早稲田は今日の名声をいただいたと思います。教員や職員だけが頑張ったわけではなくて、卒業生が早稲田のために名前を上げてくれたと思っています。ということは、今いる学生、またこれから早稲田に入ってくる学生たちが、自分たちが学ぶところが意味のあることなのだと思って世界に貢献してくれれば、早稲田の名前も世界に知られるようになるだろうと思っています。

我々、教員職員は責任をもって、学生たちを育てる必要がある。早稲田の学生は世界に貢献する人材であり、将来社会に貢献すれば、母校である早稲田も世界で名前が轟きます。我々は、そのためには責任を持ってあなたがたを教えるということを学生に伝えなければいけないと思う。そのことはかなり大事だと思っています。そういう覚悟を教職員が今固めなければ、何年経っても達成できない。日本のトップでいいとか、日本の私立の雄であればいいと思えば、百年経っても何も変わらないだろうと思います。そういう覚悟を今この2、3年のうちに固めてもらいたいということを教職員に言っていますし、学生にも伝えたいと考えています。

優秀な人材を採用する

そのために一番重要なことは、どこの大学でも共通だと思いますけれども、それぞれの大学で自分より優れた教員を雇い、自分より優れた職員を採用し、その人達を大事に育てるということだと思います。非常に著名な大教授が「この若者が入ってくれば自分の研究を追い越してしまって、自分の研究が霞んでしまうかもしれないから、採用するのはやめよう」という判断をするというようなことを教員の場合によく言われます。どこの大学でも自分たちを追い越してくれる教員を、また自分たちを追い越してくれる職員を採用して、その者をしっかりと育てることが大事だと思います。自分達を追い越すように育てなければならない。

学生も同じであります。私が学生の頃は〝学生一流、建物二流、教授は三流〟とよく言われていました。私が学生諸君に対して、いつも話すことは、「君達は一流で僕らは三流なのだから、必ず追い越してね」と言います。「教授がなにものぞ」と思うくらいで活躍してくれなければ困るということを学生に言っていきたいと思っています。それだけの教育をしなければいけないと思っています。

6年ほど前にハーバード大学の日本研究センターの事務局長の方が言っていたのですが、ハーバードの学長がしゃべったときに世界中のメディアは注目するけれど、ハーバードの教授や職員たちはほとんど誰も聞いていない、自分達の研究や業務で忙しくしている。ただ、ハーバードの学長の話は聞かなくても教職員全員が一致していることが二つあります。その一つは世界で最も優れた頭脳を教授として採用することにエネルギーと時間を惜しまないことです。ハーバード大学では、FullProfessor(正教授) という教授を採用するときに最低5年はかけています。適任者がいなければ7年かけることも珍しくないと言っていました。5年から7年かけて、世界中からFullProfessorを、世界中で最も優れた物理学や文学や哲学等の教授を雇うということを言っていまして、AssistantProfessor(助教授)でテニュアトラックを目指す者でも3年はかける。最低3年ぐらいかけて、適任者が出るまで採らないで我慢すると言っていました。

それはハーバード大学だからできることで、我々ができることではないと思っています。早稲田がそんなことしても誰も来ないと思いますが、早稲田がやれるとすれば、自分たちよりも優れた、いずれ私のことを、今30歳とか40歳の人は私より研究業績が少ないと思いますけども、「この人ならば私の事を抜くな」と思うような人を採用しないと駄目だと思っています。「こいつだったら絶対俺に追いついてこないから安心だ」と思っていたのでは駄目だと思います。

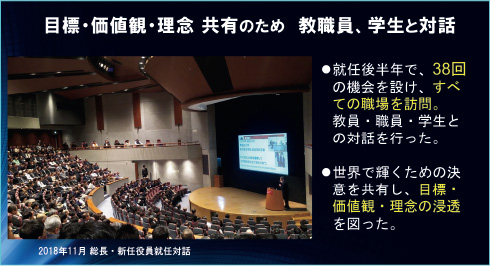

目標・価値観・理念の浸透

そういう対応が必要だということを教員、職員に周知していきたいと考えています。それを伝えるために、昨年11月5日に総長に就任して、11月16日に国際会議場の井深ホールに有志の教職員と学生に来ていただき、450名の席がほぼ埋まりました。ここで、先ほど申し上げている理念をお話ししました。就任後半年以内に、昨年12月の半ばから全ての部署を回るということを宣言しておりまして、本部でいえば財務部や人事部、教務部、国際部、学生部、それから各学部と研究科、本庄にある高等学院や上石神井の高等学院、北九州にある情報生産システムの研究科と全ての部署を回りました。すべて回って12月の半ばから4月半ばまで38回、有志の教職員と会話の機会を持ちました。学生とはまだ対話を持てていないため、今秋に行いたいと考えております。それらの機会を通じて早稲田が世界で輝くための決意を共有して、価値観と理念の浸透を図ったわけです。

内容についてはこのあとお話ししますけれども、こういう意識の浸透ということを考えています。

私は大学改革の最大の近道は価値観の共有であると考えています。教職員と目標を共有することが一番早いと思います。つまり、優秀な教員を採ってくださいと言っても、本当に教職員がそう思わなかったら「やってます、やってます」で済んでしまうわけです。そうではなくて、本当にそのことがこの大学のために良いのだと教職員が思ってくれなければ、おそらく何も変わらない。

私は早稲田では生え抜きではないです。早稲田の政治経済学部を卒業してすぐにアメリカに留学し10年半留学していました。10年半アメリカに留学し、12年半他大学で教えて、早稲田に戻りましたから、卒業して23年振りに早稲田に戻ってきたことになります。23年振りに戻ってきたときに、「ああ、早稲田って変わってないな」と思いました。その頃、奥島総長が改革し始めていましたので、数年で相当変わりました。白井総長になられてもっと変わりまして、鎌田総長でさらに変わりました。私が早稲田を卒業した1975年と1998年に戻ってきたときとあまり差がなかったのですが、1998年と現在2019年の21年の間に全く違う大学になったと思います。それは教員や職員が早稲田を変えようと思ったからだと思います。そう思わなければ、多分ここまで変われていないと思います。総長が何かトップダウンで命令を下しても多分動かない。教職員が一緒に変えようと思ってくれなければ何も変わらないだろうということを思っています。

理事会の多様性の拡大

そのために理事会のメンバー構成をかなり変えました。私自身が生え抜きではないということもあります。現在理事は私を含めて19名いますが、早稲田で学部か大学院のどちらかを出た者は10名です。19名中ぎりぎり過半数が早稲田で教育を受けています。教員だけに絞ると、学部も大学院も全部早稲田で教育を受けた教員は4名しかいないのです。19名中4名が生え抜きで、残りは全部違うところで教育を受けています。大学か大学院かどちらかで早稲田で教育を受けている者が9名で、約半数です。総長の私を除けば、9対9になります。海外で博士号を取った者が、私も含めて4名います。相当ダイバーシティが広がっておりまして、生え抜きで固まっていた早稲田とは異なっています。これまでは、前理事会で早稲田を卒業していない、学部も大学院も出ていない方は2人しかいなかった。職員に1人、教員に1人だけでした。それに比べると今9名ですので、相当ダイバーシティが広がっています。生え抜きだけではない大学にしていこうということです。

世界でのプレゼンスアップ

世界でのプレゼンスをアップするということで、国際会議などに行っております。総長に就任する前ですが、昨年9月20日に『サイエンス』という世界の科学誌が、日本で初めてシンポジウムを開きまして、そのシンポジウムに呼んでいただいたので、私は英語で「日本の大学が競争力を持つ、国際的に競争力を持つにはどうするか」ということをお話しいたしました。昨年10月5日にハーバード大学の新学長ローレンス・S・バカウ教授が総長に就任したときにハーバードに呼んでいただきました。今年の5月にはボン大学に行き、自分の母校のオハイオ州立大学の学長にもお会いしています。「21世紀のユニバーシティ」という国際学会の大学教育の学会の学長会議に出席させていただき、国際化を図っています。それらを支えるためには教育が大事だということで、教育環境の充実というものを考えています。

2.教育環境の更なる充実〜早稲田キャンパスの再編成〜

三つの建学の精神とWaseda Vision150

早稲田は鎌田前総長の下ではWaseda Vision150というものを作っています。2032年に150周年を迎えますので、それを目指して150(イチゴーマル)ということを出しています。2012年作成当時、私も教務担当理事で関わっていましたから、総長就任後もWaseda Vision150の内容を継承していますが、さらに新しいことを加えています。WasedaVision150は、鎌田総長の下でも大隈重信公が言った三つの建学の精神「研究の早稲田」「教育の早稲田」「貢献の早稲田」が生きています。

大隈重信が30周年の時に述べた〝早稲田大学教旨〟という建学の精神があります。その一番目が「学問の独立」と言っています。金力や権力におもねないで学問をせよと言っていますが、本当の意味はそれによって世界に貢献する研究を早稲田でしてくれということを言っています。ですから、研究の早稲田というのが一番目であります。

大隈が次に言ったのは、学問をするだけではなくて、その学問を社会のために活用してもらいたいと言いました。実践的に活用してもらいたい。教育機関である早稲田とすれば、「教育の早稲田」として、学問を人材育成に活用する、すなわち教育をしっかりするということだと思います。

3番目は、私は略して「貢献の早稲田」と呼んでいます。この内容は、大隈重信が言った〝模範国民の造就〟という言葉があるのですが、模範国民の造就という言葉の本当に意味は、次の文章です。「大隈公曰く、『一身一家一国家のためのみならず、進んで世界に貢献する抱負が無くてはならぬ』」。すなわち、自分の身であるとか自分の家だとか自分の国とか自分の会社とか自分の街とか組織とかだけではなくて、世界に貢献してもらいたい。これを言っていますので、「世界で輝く早稲田」ということを申し上げたのです。早稲田が世界のトップクラスになるということは、早稲田の卒業生が世界に貢献するということを建学の精神で謳われているので、それを実現するためには、早稲田という大学が世界で役に立つということを示さなければならない。それを研究と教育を通して示す。それがこの建学の精神に応えることであると捉えています。

これが大隈の三つの精神であるということです。このことはWasedaVision150の中でも同じ概念を持っていますし、歴代の総長もずっと同じ考えでいらしたので、それを変えるものではありませんが、そこに対して私が増やしたのは「価値観の共有をする」というところです。その価値観の共有は先ほど申し上げた、世界で輝くという、世界のトップクラスを目指すということと、もう一つは自分たちよりも優秀な教員職員を採用するということであります。これが新しく加えたものです。

連 載

『Campus Life vol.61』より転載