- HOME

- 全国大学生協連のご紹介

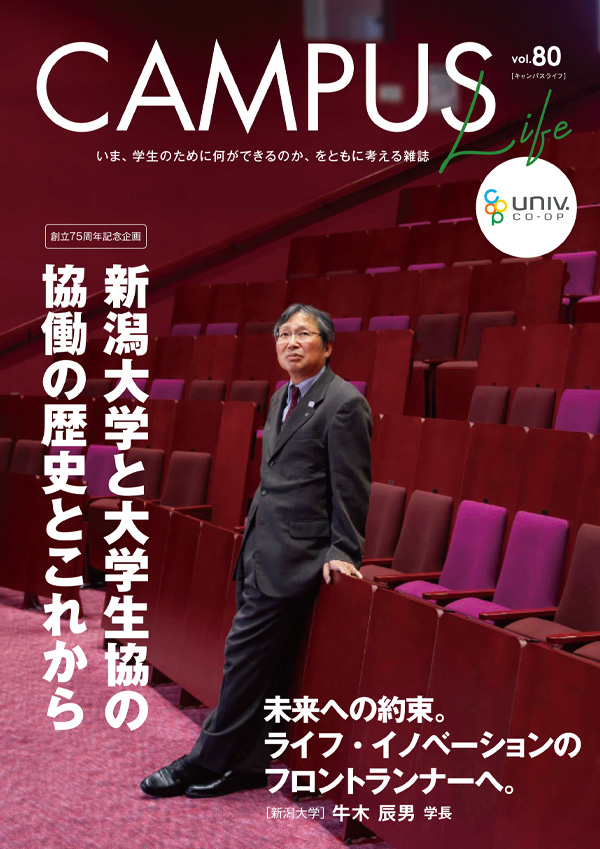

- 「Campus Life」vol.80

「Campus Life」vol.80

国際協同組合年がやってくる

全国大学生活協同組合連合会

武川 正吾 会長理事

(東京大学名誉教授)

2025年は国際協同組合年(IYC2025)である。昨年11月の国連総会で決議された。この決議により、関係国や関係機関は、IYC2025を活用して協同組合を広め、協同組合がSDGsの実現および社会経済全体の発展に寄与していることを周知するよう求められている。

日本では、この7月、JCA(日本協同組合連携機構)が主導して全国実行委員会を組織し、IYC2025の準備を始めた。大学生協連からは、会長理事と全国学生委員長が委員会メンバーとして参加している。今後、2025年2月にはキックオフイベント、同年7月には記念集会、同年秋には記念シンポジウムの開催が予定されている。

2012年にも国際協同組合年が宣言され、リーマンショック後の国際状況や東日本大震災直後の国内状況のなかで、協同組合モデルによる貧困削減や雇用創出が強調された。「協同組合はよりよい世界を築く」というスローガンは今回も共通しているが、前回の成果を踏まえ、今回は新たにSDGsとの関連が強く意識されている。SDGs採択から10年後であり、2030年の目標年次が5年後に迫っているというタイミングが重要視されている。

現在、世界では約2.8億人の労働者が協同組合で働いており、これは全就業人口の約10%に相当する。農業や保険などの分野では約30%の市場シェアを占めている。世界には約300万の協同組合が存在し、その組合員数は約12億人に達している。日本国内においても、農協の事業規模の大きさは言うに及ばず、生協の加入世帯数も全国で約3,000万世帯に達していて全世帯の半数を超える。

大学生協連に加盟する大学生協の数は212、組合員数は約156万人であり、日本の協同組合全体に占める割合は小さい。しかし「山椒は小粒でも」とのことわざがあるように、大学生協の役割はけっして小さくない。学生理事のOB・OGが各地の地域生協で活躍していることも重要な要素である。さらに、全国の四分の一以上の大学に生協があり、多くの若者にとって協同組合との最初の機会を提供している。

全国大学生活協同組合連合会

武川 正吾 会長理事

(東京大学名誉教授)

「Campus Life vol.80 創立75周年記念企画:新潟大学と大学生協の協働の歴史とこれから」に寄せて

全国大学生協連

全国学生委員会(2024年度)

学生委員長 加藤 有希

(福山市立大学卒)

新潟大学様、創立75周年おめでとうございます。

ここ数年少子高齢化問題が大きく取り沙汰され、日本全国を巻き込んだ大きな問題となっております。私の出身大学のような、特に地方にある大学や小規模私立大学などは、今後多くの課題に直面することになると予想されます。本誌では創立75周年を迎えた新潟大学が、今後の将来を見据えたビジョンや生協との協働を語っておられます。その中で、新潟にとっての知の拠点になる、新潟から発信できるグローバルの拠点になることが求められているとありました。地域との接続だけでなく、世界にとっても魅力のある大学であるためには、研究を担う大学と生活・研究のサポートを担う大学生協との協働は重要になります。

さて、私の大学の話に戻りますが、大学生協の創立記念の取り組みを理事会で協議する機会があり、内容について大学の教職員の皆さんと協議いたしました。その中での話し合いは、食堂が憩いの場であってほしいことから教職員の普段の業務の改善にまで及びました。学生にとっても教職員の皆さんにとっても、「大学」を中心にして大学の魅力をつくっていこうと語り合えた理事会となったことを今も覚えております。

そのように学生・院生・教職員等が参加する生協の特長と強みを生かしてさまざまなレベルで対話を進め、理事会を通して大学生協から積極的な提案を行い、運営面にも積極的に協力していき、大学と共に大学生協が今後も発展していくことを期待しています。

全国大学生協連 全国学生委員会(2024年度)

学生委員長 加藤 有希

(福山市立大学卒)