- HOME

- 全国大学生協連のご紹介

- 「Campus Life」vol.80

- 【創立75周年記念企画】新潟大学と大学生協の協働の歴史とこれから 新たな挑戦 大きな貢献

【創立75周年記念企画】新潟大学と大学生協の協働の歴史とこれから 新たな挑戦 大きな貢献

【創立75周年記念企画】新潟大学と大学生協の協働の歴史とこれから 新たな挑戦 大きな貢献

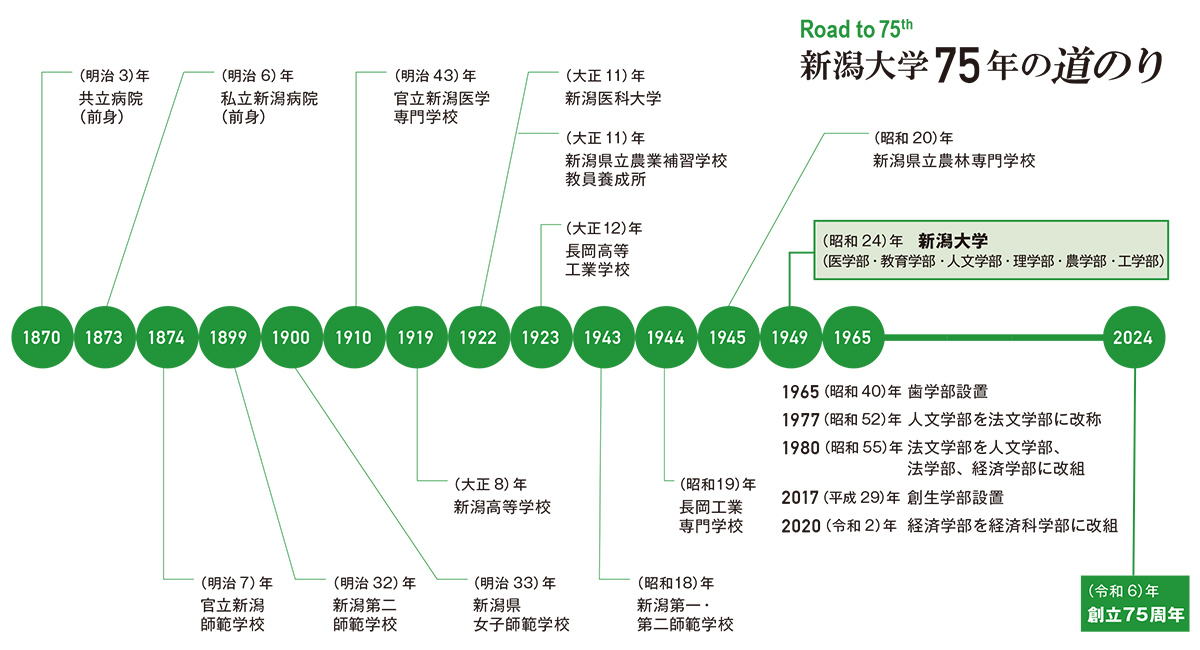

1949(昭和24)年の新制国立大学の設置から今年75周年を迎えた新潟大学。

前身の旧制新潟医科大学と旧制新潟高等学校を核に、師範学校や各種専門学校が統合した人文学部、教育学部、理学部、医学部、工学部、農学部の6学部でのスタートであり、「自律と創生」を理念とし、教育、研究、社会貢献という見地から、新潟に立地する国立大学として、地域のみならず世界の発展に資する「知の拠点」としての役割を果たしてきました。

現在では、10学部5研究科を備え、学生数(院生も含む)1万2,000人という全国でも10番目の規模を誇る国立大学へと着実な進化を遂げています。そして、いま、新潟大学が目指しているのは、激動の21世紀の社会の中で必要とされ、さらに輝き続ける大学であること。今回の『Campus Life』では、75周年を迎え2030年を見据え、新たなビジョン「未来のライフ・イノベーションのフロントランナー」を掲げる新潟大学を特集します。

75th Anniversary Discussion

75年の歳月を経て、変わったこと、変わらないこと。

75年という歳月は、新潟大学にどれほどの変化をもたらしただろう。脈々と受け継がれ、変わらないことがあるとすれば、それは何だろう。

新潟大学の牛木辰男学長を中心に、OB、学生の皆さんにお話を伺いました。

Discussion member

新潟大学 学長

牛木 辰男先生

新潟大学法学部OB

吉塚 康一さん

株式会社キュリエ

代表取締役社長

新潟大学人文学部

人文学科3年

鈴木 美空さん

新潟大学農学部

農学科4年

大瀧 滉人さん

新潟大学医学部

医学科1年

佐藤 萌さん

Coordinator

新潟大学

創立75周年記念事業準備室

江口 正樹さん

新潟大学生協

専務理事

高橋 伸嘉

CONTENTS

創立当初から現在まで、新潟のアカデミアをけん引する存在として。

牛木:新潟大学が今年75周年を迎えましたが、実は75周年を迎えるのは新潟大学だけではありません。第二次世界大戦後、1949年に公布された国立学校設置法に伴って全国に多くの国立大学が設置されました。つまり、その年に創立された国立大学は、みんな創立75周年を迎えているというわけです。

吉塚:法律ができたからといって、すぐに多くの大学を設置するのは簡単ではなかったでしょう?

牛木:だから、いくつかの既存の教育機関を統合し、新たな大学として設置するというパターンが多かったようですね。それは、新潟大学でも同様でした。新潟大学の場合は、旧制新潟医科大学と新潟第一・第二師範学校、旧制新潟高等学校、新潟県立農林専門学校、長岡高等工業学校を統合して生まれた総合大学です。創立当初は、人文学部、教育学部、理学部、医学部、工学部、農学部の6学部でスタートしました。

吉塚:現在は、確か10学部ですよね。

牛木:その後、歯学部が加わったり、人文学部から法学部と経済学部が分かれたり、時代の要請に応える形で横断的かつ学際的な分野として創生学部を新たに誕生させたり、紆余曲折を経て現在の10学部に至っていますね。かつて「越(高志)」と呼ばれた地に育まれた敬虔質実の伝統と世界に開かれた開港都市の進取の精神に基づいて、自律と創生を全学の理念として受け継いできました。そのあたりの思いは、今の学生たちにもある程度は根付いていると思うのですが……(大瀧さんの顔を見る)

大瀧:私は山形県の出身なので……

牛木:いやいや「越(高志)」と呼ばれた大地の内には、福井県敦賀市から山形県の庄内地方までが含まれるんですよ。大瀧さんは、山形県のどこ出身?

大瀧:山形県東田川郡の三川町という小さな町なんですけど……

牛木:なら思い切り庄内地方じゃないですか(笑)。いずれにしても新潟県内唯一の総合大学であったわけですから、やはり創立当初から現在に至るまで、新潟県のアカデミアをけん引する存在として、県民の皆さんからも支持され続けてきたということが言えますよね。

果たしてどれほど違うのか、学びに対する向きあい方の今と昔。

吉塚:私の場合、卒業してからすでに30年近くが経っていて、今の大学がどのようになっているのか、本当に分からないですね。当時はまさにバブルの絶頂期でもあり、駆け込みでも何とか就職にありつけたという時代でしたから。我々の頃と今の学生さんたちとでは、学びに対する向きあい方も随分と違うかもしれません。

牛木:確かにそうかもしれませんね。吉塚さんは法学部ということですけど、学びという面で印象に残っていることって何かありますか?

吉塚:実は一番憶えているのは法律に関する科目ではなく、教養科目の中にあった「古代イスラエル史」ですね。「ああ、世界にはこんな歴史があったんだ」と大いに興味をそそられました。卒業旅行にレバノンやイスラエルを選んだのも、その歴史の道程が現在にどうつながっているのかを確かめたかったから、と言ったらかっこつけすぎでしょうか(笑)。

牛木:現在では、教養科目ではなく、共通科目に変わっています。昔の教養科目は法学部なら法学部の学生が必ず取らなくてはいけない科目が多かったですけど、今はそういった枠組みも緩く比較的自由な履修が可能になっていますね。そして、学びという点で変わってきているのは、自分の専門分野、すなわちメジャー科目と言われるものだけでなく、もう一つの専門をいわゆるダブルメジャーのような形で履修することができるのも大きな特徴です。学生諸君は、どう?

佐藤:高校の学びとは違うので、私にちゃんとできるか少し不安でしたね。でも、本当に自分に興味のある科目を自由に選択できるので、学ぶことが本当に楽しくて。基本的に医学部の専門に近い科目が多いですけど、意外なところでは人工知能入門なども取っていました。

鈴木:私は人文学部なのですが、実はこれほど理系の学びに向き合うことになるとは思っていませんでした。必修として履修しなくてはいけないデータサイエンスに関する科目もそうですし、災害医療に関する学びもまったくの畑違いと思っていましたが、どちらも新鮮でどんどん引き込まれていく自分を再発見した感じです。

大瀧:私は農学部なので理系ですが、心理学や哲学、社会福祉といった文系の授業を数多く選択していました。入学したのがちょうど新型コロナウイルスの感染拡大の時期だったこともあり、自分が気になっているさまざまな科目をオンラインで自由に選択できたのは本当に良かったと思っています。

幕末、明治維新から続いている、国際交流都市としての系譜。

牛木:新潟大学の「将来ビジョン2030」で掲げられているいくつかのミッションの中には、グローバル化に関わるものも少なくないのですが、吉塚さんは在学中に留学されているんですよね?

吉塚:はい、1年2カ月にわたってカナダのトロント大学政治学部に国費留学させてもらいました。

一同:オオ〜ッ(学生一同、感嘆)。

牛木:留学は、入学当初から決めていたことなのですか?

吉塚:中学・高校時代から洋楽ロックが大好きで、英語の歌詞を丸暗記するなど、とにかく英語だけは得意だったんです。入学と同時にESS(英会話研究部)に入部して、先輩方が続々と海外に出ていくのを見ているうちに私自身もその気になって。

牛木:でも、当時は留学している間の単位って、認められなかったでしょう?

吉塚:一応少しは認められていましたけど、もう1科目か2科目で。ですから、留学すると留年することになるんですよね。

牛木:確かにあの頃は、みんな留年覚悟で留学するという感じでしたよね。それでも留学するという、ある意味気概があったというか。大学もグローバル化ということには力を入れていますけど、学生自身はどう思っているのか……

吉塚:そもそも新潟は幕末に開港された5港のうちの一つで、その頃は多くの外国人がいた国際交流都市でした。今となってはあまりピンとこないかもしれませんが、かつて異人池があったり、カトリック教会があったり。ちょっと調べたところでは、戦前の首相の原敬が18歳の時に新潟にいて、エブラル神父という方についてフランス語を学んでいたそうです。

牛木:明治25年くらいまでは、新潟県の人口の方が東京よりも多かったのだとか。そういう意味では、日本の中でも歴史が深く、明治維新の頃は特に大きな存在感を持った都市だったと言えます。明治11年に、イギリスのイザベラ・バードという探検家が日本を訪れて蝦夷まで行っていますが、『日本奥地紀行』という著書の中に新潟に寄った様子が書かれています。彼女はエジンバラ生まれなのですが、エジンバラよりきれいな町だと褒めていたり。当時の国際化と今のグローバル化は少し違うかもしれませんが、いずれにしても新潟から海外へ、また海外から新潟へ、そんな国際交流都市としての新潟を体現するような人材がもっと多く出てきてくれたらと思います。

常に、日本の、世界の最前線で。今後の新潟大学への期待。

牛木:新潟大学は創立75周年を経て、今年新たなスタートを切ります。皆さんからそんな新潟大学のこれからについて、何かメッセージをいただけませんか?

吉塚:新潟にある大学なのですから、地元に貢献ということも大きな使命だと思います。同時に、もっとグローバルに活躍できる人材を輩出していくことに注力していただきたいですね。

大瀧:本日、牛木先生の歴史のお話を聞いて、大学自体も時代に合わせて進化していることを知りました。今後もどんどん時代は変わっていくと思いますし、自身もそういう変化を敏感に感じ取って、自由に新しい感覚を取り入れていきたいと思います。新潟大学には、今後も時代の趨勢を見据えた取り組みを積極的に進めていただき、さらなる発展を遂げていってほしいと思います。

鈴木:私が学んでいる社会学は、フィールドワークが基本であり、取材対象者へのインタビューも多い学問です。将来はどんな職種であっても、そうした学びを背景に一人一人の声に耳を傾け、社会に発信し、貢献できたらと思っています。そんな思いを抱くことができたのも、新潟大学での学びがあったからにほかなりません。今後も、学生一人一人の思いに応えてくれる大学であってほしいですね。

佐藤:医学部に進学したのは、新潟県の地域医療に貢献したいという思いがあったからでした。入学して改めて感じたのは、新潟の最新医療を支えているのは、やはり新潟大学だという事実。それは今後も続いていくでしょうし、私としては常にそうあってほしいと思っています。

牛木:本日はありがとうございました。皆さんも、今後の新潟大学にご期待ください。