- HOME

- 全国大学生協連のご紹介

- 全国大学生協連の研究会報告

- 第48回「学生の意識と行動に関する研究会」ネット選挙と若者世代の政治参加意識

全国大学生協連の研究会報告

第48回「学生の意識と行動に関する研究会」ネット選挙と若者世代の政治参加意識

2024年10月7日、第48回「学生の意識と行動に関する研究会」が開催され、「ネット選挙と若者世代の政治参加意識」をテーマに議論が行われました。本研究会は、報道機関の記者有志と全国大学生協連が協力し、若者の社会的意識を掘り下げることを目的としています。コロナ禍中に5年間中止していましたが、再開初となる今回は、若者の政治参加を促す取り組みに注目し、講演や討論を通じて現状の課題や未来への展望を探りました。全国大学生協連会館をメイン会場とし、オンラインも併用したハイブリッド形式で開催し、オンライン・オフラインの両方から多くの参加があり、活発な意見交換が行われました。

司会

朝日新聞社 論説委員

増谷文生さん

挨拶

全国大学生活協同組合連合会

専務理事 中森一朗

講師

日本若者協議会 代表理事

室橋祐貴さん

報告

全国大学生活協同組合連合会

全国学生委員長 加藤有希

講師プロフィール

室橋祐貴さん

日本若者協議会代表理事

若者の声を政治に反映させる「日本若者協議会」代表理事

慶應義塾大学経済学部卒。同大政策・メディア研究科中退。大学在学中からITスタートアップ立ち上げ、BUSINESS INSIDER JAPANで記者、大学院で研究等に従事。

専門・関心領域は政策決定過程、デジタルガバメント、社会保障、財政、労働政策、若者の政治参画など。

文部科学省「高等教育の修学支援新制度在り方検討会議」委員

Yahoo!ニュースエキスパート、月刊潮、教育新聞

日本経済新聞Think!エキスパートなどで連載&コメンテーター

著書に『子ども若者抑圧社会・日本社会を変える民主主義とは何か』(光文社新書)など

講師:日本若者協議会 代表理事 室橋祐貴さんの発言

若者の声を政策に:日本若者協議会の取り組み

日本若者協議会の活動内容を簡単に紹介します。日本若者協議会は、若者の声を政策に反映させる、いわゆるアドボカシー政策提言や世論形成を行っている団体です。現在、個人会員が約千人、団体会員が79団体ほどあり、高校生が最も多く、全体の約4割を占めています。次に大学生が3割、社会人が2割、中学生や小学生が1割という構成で、全国的な組織となっています。

私たちがこの団体を立ち上げた背景についてですが、私たちは、若者の政治参加を投票だけに限っていません。今回の発表スライドに衆院選に関する話題をあまり入れていないのも、そのことが一つの理由です。私たちは政治参加をより広い視点で考えています。民主主義にどう参加するか、社会全体にどう関与していくかという広がりのある捉え方をしています。そもそも、2015年当時にも若者が参加する政治系の団体は全くなかったわけではありませんが、ほとんどが投票啓発に特化した団体でした。「気軽に政治家と話してみよう」とか、「いかに若者に選挙情報を届けるか」という活動が主でした。しかし私たちとしては、もっと社会に若者の声を反映させ、より持続可能な社会をつくるためには、単に投票に行くことだけでは不十分だと考えています。むしろ、若者の視点から見ると、投票したい候補がいなかったり、公約が若者に向いていなかったりすることが大きな課題だと捉えています。

また、選挙は数年に一度のことで、その後は3年から4年の間が空くと思いますが、基本的には様々な業界団体(医師会や経団連、連合など)が政策決定過程で議論しながら政策を決めていくと思います。むしろ、その政策決定過程に若者がいないことが、政策変更の意味でより重要なのではないかと感じています。そういった意味で、政策決定にいかに若者の声を届けていくかに焦点を当てているのが、当団体の特徴だと思います。

この若者協議会は、日本では私たちが始めたばかりで、歴史は浅く、知名度もまだまだですが、ヨーロッパの国々ではほぼすべての国にこうした組織が存在しています。日本でもこども基本法に基づき、政策決定過程で子どもや若者の声を聞くことが義務化されましたが、その際に誰の声を聞くのかということで、国が代表性のある組織を設置しています。若者協議会には多くの世代が参加し、若者の声を集約しながら、政府や政党に適切に声を届け、交渉していく場が作られています。こうした仕組みが日本にも必要だと考え、当団体を立ち上げたのがこの活動の簡単な経緯です。

私たちが扱っているテーマは幅広く、教育に関する活動も含まれていますが、政治参加や気候変動、ジェンダー、労働、社会保障、若者政策全般にアプローチしています。そのため、様々な場面で活動しています。活動内容は大きく三つに分かれます。一つ目はアドボカシー活動、二つ目は啓発活動、三つ目は若者団体同士のネットワーク形成です。

アドボカシー活動としては、政策提言を行ったり、オンラインキャンペーンで世論喚起を図ったりしています。私たちは被選挙権年齢を一律18歳に引き下げることを、団体を立ち上げてからずっと提起し続けています。2016年からは公約に取り入れられるなど、少しずつ進展が見られています。また、痴漢問題にも取り組んでいます。さらに、学校の中で子どもたちの声を尊重するための学校民主主義の推進など、様々な取り組みを行っています。

啓発活動では、「民主主義ユースフェスティバル」を開催し、政治家と対話する場を設け、選挙に関する知識を深める取り組みをしています。日本では選挙期間中のテレビの討論会が不足しており、選挙カーや街頭演説が多く、一方通行のコミュニケーションが中心です。このため、若い世代にとって政治が遠い存在に感じられています。もっと距離感を縮め、対話を重ねる必要があります。

私はよくヨーロッパに行くのですが、学校で政治家に会ったことがあるかと聞くと、全員が手を挙げるほど、政治家と一般市民の距離が非常に近いです。彼らは学校にも来たりしますが、その一つが「選挙小屋」という場所です。日本の選挙カーのようなものはなく、各駅前に各党のブースが設置され、バナナやコーヒーなどを配りながら、パンフレットも一緒に配って政治的な質問を受け付けています。日本でもこのような場を作る必要があると考え、昨年初めてこの活動を始めました。今年の3月にも駒沢オリンピック公園で実施し、今後札幌や神戸、東京でも同様のイベントを開催予定です。

他にも、若者団体同士のネットワーク形成を目指した団体合宿や共同オフィスの活動を行っています。

日本の若者が抱える「政治的有効性感覚」の低さ:ヨーロッパとの比較

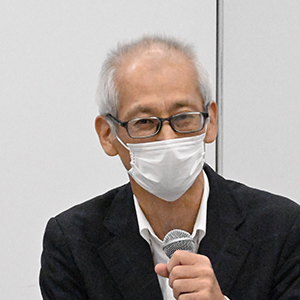

ここから本題に入りますが、若者が政治に参加するようになるにはどうすればよいのでしょうか。図表①はよく見かけると思いますが、投票率は全体的に下がっています。ただし、最近のデータでは少し上昇傾向も見られます。それでも、若者世代の投票率は30%台、衆院選でも40%台で、過半数には達しておらず、1/3程度の人しか投票に行っていません。私たちは投票率だけに焦点を当てているわけではなく、投票を目指すだけではせいぜい50%か60%程度にしかならないと考えています。特にヨーロッパでは、投票は当たり前の選択肢であり、他の活動に参加することが重視されています。こうした活動をしている人たちは当然投票にも行きますので、投票率を最低ラインにすることが重要だと思います。

図表②には、さまざまな政治参加の活動が示されています。スウェーデンでは若者世代の投票率が80%以上で、全体の投票率も85%から90%に達しています。署名やデモへの参加も多く、日本のデータは0.5%程度で、こうした活動に参加していないことが選挙への影響を及ぼしています。この状況が続く中、若者が様々な活動に参加すれば投票率も上がるだろうと思います。

(図表① 出典:総務省)

(図表②出典:ISSP 2014 Citizenship Ⅱより室橋氏作成)

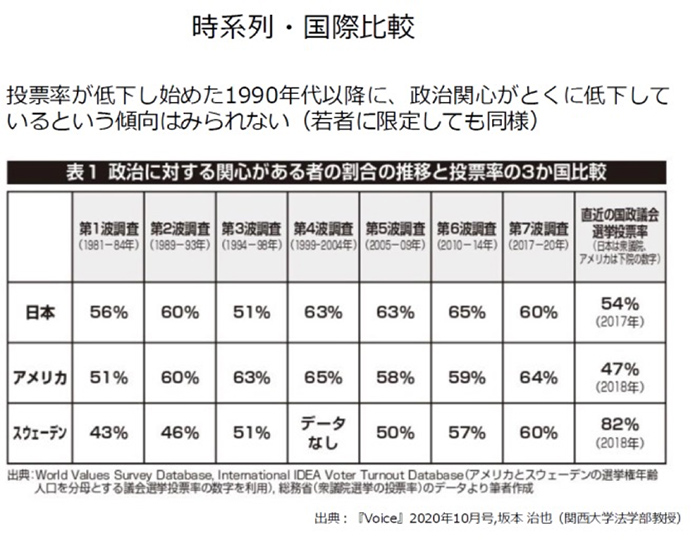

次はよく言われる定説、つまり「日本の若者は政治に関心がない」という話についてです。この見方はあまり肌感覚に合わず、データ的にも違うと思っています。政治に関心がないことと、投票に行かないことは全く別ですし、社会課題に関心がないこととも異なります。図表③では、日本、アメリカ、スウェーデンの政治に関する関心を比較しています。このデータを見ると、2017年から2020年の間でも、日本の関心は60%から64%で、大きな差はありません。他の年と比べても、スウェーデンよりは投票率が30ポイントほど低いですが、関心に関しては日本の方が高い場合もあります。このようなデータはOECDの調査でも見られるもので、必ずしもこれだけが理由ではないと考えています。

(図表③)

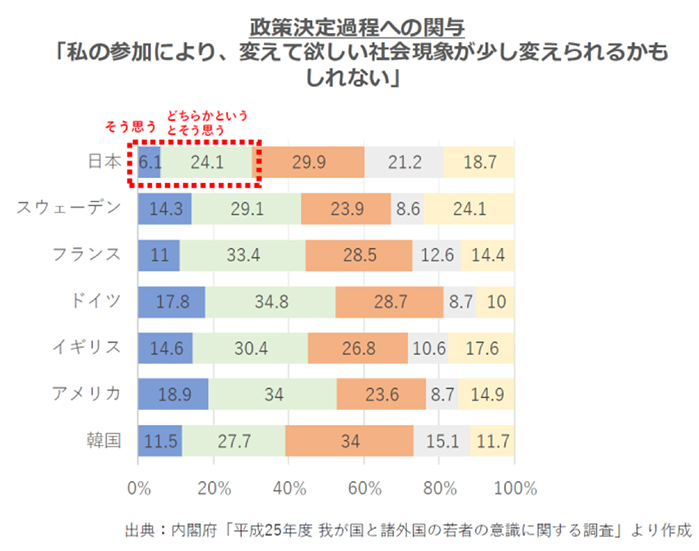

また、私たちが特に強調してきていて、結構浸透してきている気もしますが、「私が参加することによって社会を変えられると思うか」という、いわゆる政治的有効性感覚が日本は他の国比べて決定的に低い(図表④)というのが特徴的ではないかと思います。若者たちは別にまったく政治に関心がないとか、社会への不満がないというわけではなくて、自分が実際にアクションして政治や社会を変えられるという期待値が極めて低い、自分が変えられるのだという自己効力感や自己肯定感が非常に低いのではないでしょうか。この点がより決定的、クリティカルな理由だろうというふうに自分たちは分析しています。日本財団のデータでも、この傾向は見て取れます。左の最新のデータでは、日本が少し改善されていることがわかりますので、徐々に変化しているのではないかという感触もありますが、一旦飛ばします。

(図表④)

知識と実践の両輪:民主主義を育むために

では、どういった取り組みが必要かというと、スウェーデンだけでなく他の国々でも共通している点があります。民主主義教育には二つの大きな柱があり、これは国の大きなガイドラインとして掲げられています。非常に参考になります。

まず一つ目は、民主主義に関する知識を広めることです。これは重要ですが、実際には全く足りていません。さらに重要なのは、民主主義を通じて民主主義を学ぶための経験を提供することです。スポーツの例を挙げると、ルールブックを見ているだけでは上達しないように、実際に体験することで民主主義の大切さを実感できます。しかし、日本社会がこの実践の部分でどこまでできているかは非常に怪しいと感じています。

次に、なぜ知識が不足しているのかというと、1969年の通達が大きな要因です。当時の安保闘争や学生運動を受けて、日本政府は政治活動を抑圧的に管理するアプローチを取りました。この通達によって、政治的教養の教育の指導にあたって現実的な事象を取り扱わないという指針が出され、18歳選挙権が実現した2015年まで、実質45年間、政治教育がほとんど推奨されてこなかったのです。

「高等学校における政治的教養と政治的活動について」(昭和44年10月31日文部省初等中等教育局長通知 文初高第四八三号)

出展:https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/118/shiryo/attach/1363604.htm

そのため、若者世代に限らず、上の世代も含めて政治的リテラシーが極めて低くなってしまったのは、ある意味では政策的な帰結として仕方ない部分もあります。この状況をきちんと変えていく必要があります。ただし、2015年以降は少しずつ変わりつつあります。課題はもちろんまだ残っていますが。

もう一つのポイントは実践的な部分です。逆に、これは非常に興味深い点です。あまり注目されてこなかったため、研究も少ないのですが、個人的には非常に興味があります。実は、日本はヨーロッパよりも先んじて、戦後にこの部分に力を入れていたのです。現在、生徒会やPTAなど、民主的な取り組みが学校内で導入されていますが、これを持ち込んだのは当時のGHQでした。日本を民主国家として成長させるために、1949年の文部省通知「新しい中学校の手引き」には、「学校の活動は民主的でなければならない」と明記されています。ここ数年、若者協議会が推進していることが、実は戦後には既に書かれていたのです。しかし、60年代以降は抑圧的な教育アプローチにより、これらの組織が形骸化してしまいました。

デンマークは民主主義が非常に発展している国ですが、「民主主義の父」と呼ばれるハルコックという学者が言っているのは、民主主義は政治的な概念や制度だけでなく、日常生活の中で権威的な構造を排除し、対等な関係で対話を通じて意思決定を行うことが重要だということです。まさにこうした部分が、日本がこれまで実現できてこなかったところだと感じています。

民主主義教育における「学習性無力感」:若者の政治参加を妨げるものの正体

フランスでは学校内の民主主義が制度化され、学校の代表が地域や国の代表へとつながっています。意思決定は校則だけでなく、予算や教育計画、校長の選定にも及び、教員もこのプロセスに関与しています。この制度が発達したのは1970年代頃で、世界的な学生運動と関連しています。アメリカやヨーロッパでは、生徒たちの声を取り入れ、一緒にルールを作ることで民主的な権限を強化しましたが、日本は管理や抑圧の傾向が強いです。このため、制度が整った国々と日本との間には50年の差が生じています。

先ほどの日本財団や内閣府のデータを見ても、日本では社会全体を変えることができるとは思っていない若者が多いのではないかと思います。例えば、若者協議会で「児童生徒が声を上げて学校が変わると思いますか?」というアンケートを高校生に行ったところ、約70%の回答者が「そう思わない」と答えました。例えば先週、高校の全校生徒で講演をしました。その高校にはおそらく千人以上の生徒がいたと思いますが、千人の学校ですら変えられないのに、何十万人、何百万、さらには1億人を超える国を変えられると思えるはずがないと思います。

教育哲学者の苫野先生なども、若者は政治に興味がない、投票に行かないと言われているが、その現象の背後にはこのような教育の責任があるのではないかと指摘しています。高校生や若者世代は、学校を変えることができ、自分たちで作っていけるという感覚を持てていないのではないでしょうか。この部分は非常に重要だと感じています。生徒たちは、最初から諦めているわけではなく、アンケートの自由記述部分では生徒会を通じて「こういうことを変えたい」と声を上げる生徒も多いのですが、残念ながらそれがほとんど受け入れられていません。提案しても、教職員が真剣に対応してくれないことが多く、結果として声を上げても全く反映されないという状況が続いています。このため、生徒たちは「声を上げても意味がない」「自分には力がない」といったネガティブな感情を学習してしまっています。心理学用語で言うと「学習性無力感」と呼ばれる状態で、不快だと感じても逃げ出せないという状況です。このような状態に、日本社会全体が陥っているのではないかと感じています。

この状況を変えるためには、子どもの意見をしっかり尊重し、受け入れていくことが重要です。みんなで協力して学校をつくり、社会を形作るという取り組みが欠かせないと考えています。私たちは、このような活動をずっと協議会で進めてきています。

意見交換の場を創出する:選択肢を持つ力を育む教育の重要性

校則の話をすると、日本ではやはりルールを守ることが重視されており、災害時には特によくルールを守るといったポジティブな面が強調されます。もちろん、社会があまり変わらず、途上国のように発展の方向性が明確であれば、それでも良いのかもしれません。しかし今のように、社会をどう進めていくべきか分からない状況では、むしろ一方通行ではなく、様々な多様な道があることを尊重する必要があります。その中で、皆がそれぞれ正解を持っているという認識が高まっているため、ルールを守るだけでなく、自分たちで主体的に作り変えていく必要があると感じます。このような時に、ルールを決めた上の人たちに自分を合わせてしまう思考回路になってしまっているのが、非常にネガティブに働いていると思います。ルールを疑ったり、変えたりする発想がそもそもないのです。

そうなってくると、政治もまたルールを変える作業であり、変えたいという欲求が生まれてきません。最近の事例として、今年の1月に台湾の総統選を見に行ったとき、参加者たちが非常に楽しそうにお祭りのように参加しているのを見ました。他の国から見ると、社会を変える大きなチャンスを無駄にするわけにはいかないというモチベーションが感じられました。しかし、日本の選挙は非常に真面目で暗い印象があり、多くの人が義務感から参加しているように思えます。本当に熱狂して社会を変えられると信じている人がどれだけいるのか、非常に疑問に感じます。こういった背景には、ルールを守ることが教育の中で培われてきたことが影響していると思います。批判的に意見を出し合いながら、合意形成をしていくことが大切です。すべての人が一人残らず、様々な選択肢を持てるような教育が、今後非常に重要になってくると感じています。もっと言えば、それは人権保障に直結します。それぞれの場で人権を尊重し、そういった教育が求められています。少しずつそちらに向かっていると思いますが、スピード感がまだ不足していると感じています。

若者協議会では、学校で子どもたちの声を大事にすることが重要だと考え、生徒会や大学生と共に提言を行っています。文科省の通知や教師向けガイドラインに子どもの権利が明記されるなど、少しずつ変化は見られますが、やるべきことは多く、知識や市民的なスキルを身につける機会を増やすことが必要です。

また、大学などでは同世代の動員が難しく、政治活動が禁止されていることも影響しています。ドイツでは選挙期間中に制服に政党のバッジをつけて意見を交換していますが、日本ではそういったことができません。特に立候補年齢が高いため、若い世代の出馬が難しく、これが大きなハードルになっています。他国では18歳以上が多く立候補していますが、日本では選挙事務所で友人が運動を支えるという文化が乏しいため、若い世代の投票率向上には他の取り組みも必要です。やるべきことは本当にたくさんあります。

未来を見据えた若者の社会運動の可能性:身近な課題への関心が高まる若者たち

こういった形で話していくと、少しネガティブな印象もありますが、実際、自分としては2015年から比べてかなり変わったという感覚があります。具体的には、連合の2021年の「多様な社会運動と労働組合に関する意識調査」で、社会運動への参加意欲を年代別に調査したところ、10代が最も高い結果を示していました。これまでの活動やデモなどが多く行われていますが、若い世代はSNSを通じて参加する傾向があり、特にコロナ禍ではハッシュタグを利用したり、オンライン署名に参加したりしています。実際、署名型の活動は好印象を持たれている一方で、デモやボイコットにはあまり良い印象を持たれていないのが現状です。従来の世代が行ってきた活動がネガティブに見られる一方で、匿名で気軽に参加できるものには前向きな姿勢が見られます。社会運動の必要性に対する認識も、10代が最も高くなっていますので、必ずしも社会運動や政治参加がネガティブに捉えられているわけではないと思います。

また、関心事項としては非常に身近な課題が挙げられます。自分や30代の世代と比べると、今の大学生や高校生と活動をしている中で、彼らの関心が大きく変わってきていると感じます。連合の調査によると、若い世代(Z世代)では長時間労働やいじめ、医療や社会保障に関心が高まっています。一方で、上の世代は国際的な平和問題に関心が集まっていましたが、若い世代は身近な課題への関心が強くなってきています。しかし、それには可処分所得が増えず、社会保険料や学費の負担が増大しているため、生活が明らかに厳しくなっている証拠でもあります。このように、日本社会の余裕が失われてきているとも言えますが、同時にこうした課題への関心は高まってきているので、適切なアプローチをすれば、運動に参加する世代が増えてくると思っています。

また、よく言われる「タイムパフォーマンス」「タイパ」に関連して、参加した社会運動から成果を得られる期待が高まっています。一方で、デモはあまり良い印象を持たれていないようです。私はデモが全く成果を出さないとは思っていませんが、世論喚起において大きな役割を果たしていると思います。ただし、その伝え方を変えなければ、若い世代の参加は難しいのではないかとも感じています。

実際に、校則の見直しに関して、カタリバがルールメイキングプロジェクトを行っている学校のアンケートを見てみると、参加している生徒は参加していない生徒に比べて意見表明や社会参加への意欲が明らかに増しています。心理的な安全性が感じられるという良い結果が出ているので、こうした取り組みが全国的に広がることで、社会的な雰囲気も変わるのではないかと感じています。

若者協議会も徐々に規模が大きくなってきており、最初は4人ほどで始まりましたが、今では千人近くまで増えています。ほぼ毎日新しい会員が加入しています。参加理由は様々で、政治に関心がある人や、同世代と話せる場所が少ないと感じる人、将来的に政治家になりたい人などがいますが、一番多いのは社会課題を解決したいという理由です。若者協議会はさまざまな形で政策実現に取り組んでおり、そのニュースを見て参加している人が多いです。最近はあまり直接的な勧誘はしておらず、ホームページや他の情報を見て加入しているという印象です。そういった人たちが新たに参加し、さらに課題を解決していくという良い流れができています。こうした動きがうまく広がれば、若者団体の存在感も増していくと感じています。

最後に投票についてですが、若い世代は人口的に少ないため、あまり投票に行っても意味がないと思われがちですが、必ずしもそうではありません。昨年の都知事選では、若い世代の投票率が明らかに上がってきています。特に、東京の杉並区では、議員の過半数が女性になりましたが、若い世代の投票率が上がっています。30代の女性の投票率は8ポイントも上昇しましたが、全体の上昇は4ポイント程度です。若い世代が投票することで、状況は変わっていくでしょう。練馬区でも選挙結果が大きく変わり、投票率が30代では4.28、20代では3.45ポイント上がっています。また、埼玉の所沢市長選でも30代の投票率が10ポイント上昇し、子育て政策に力を入れている新人候補者が当選しました。若い世代、特に子育て世代の社会的フラストレーションが高まっていることがわかります。適切な候補者が立候補し、情報がしっかりと伝われば、ますます投票に行く意欲が高まるでしょう。

基礎的な政治教育の必要性:知識不足が招く危うさ

やっぱり、既存の政治家に対する不信感は、一般の人々の間で非常に強いと思います。詳しい人にとっては、笑ってしまうようなことかもしれませんが、本当に政治家がずっと寝ていると思っている人も多いです。彼らは本当に仕事をしていないと思っているのではないでしょうか。一般の人々は「誰がやっても変わらない」と感じているように思います。この不信感はある意味、仕方ない気もします。

ニュースで取り上げられる場面は、特に一般的なワイドショーのようなメディアでは、非日常的なシーンが多いです。政治家の普段の活動を知っている人がそれを非日常的なシーンとして見る分には問題ありませんが、普段のことを全く知らない人が非日常的なシーンだけを見ていると、それが日常だと思い込んでしまいます。だからこそ、学校やいろいろな場所で基礎的な内容を教える必要があります。

国会議員の活動や、具体的に政治政策がどのように決まるのか、政治家が何をしているのかをきちんと学ぶ場所がほとんどありません。紙の新聞と違って、オンラインでは情報が非常に断片的です。そのため、偏った情報や、もっと言えばフェイクニュースを簡単に手に入れる環境が整ってきています。基礎的な知識がないまま分析能力も持たずに情報を受け取ることは非常に危ういです。

結果的に、自分の意思よりも周りの意見に流されやすくなってしまいます。今、そういった環境に少しずつなりつつあると感じています。この状況は、特に若い世代、子どもたちにも影響を与えていると思います。毎年、こども国会というイベントを開催しており、小学四年生から中学三年生向けに2日間政策議論を行い、大人と同じように提言をする場があります。今回の提言の中には、国会にモニターを設置するというアイデアもありました。これはニコ生のように国会の画面にコメントを映し出し、寝ている議員をみんなで注意したり監視したりするというものです。こうした提言が出るほど、子どもたちが本当に政治家は「働いていない」と思っているということです。イベントに参加しているので親も関心があると思いますが、そうした層でもこのイメージが根付いてしまっていて、非常に致命的です。政治家がちゃんと活動していても、その情報があまり伝わらない状況になっています。だからこそ、既得権益を批判している姿を取り上げられる新しい次世代のリーダー像は、あまりにも危ういと感じています。

この流れを受けて、今、民主主義博物館を常設で設立しようと考えています。海外では、ドイツなどに政治教育センターのような場所が存在しますが、日本でもそういったものを作れないかと、若者協議会で今準備を進めています。

流れは徐々に変わってきていると思います。社会課題への関心が高まってきており、日本若者協議会も、今後は東京以外での活動を日常的に行う人を増やすことが課題であると考えています。若者の間では、デモや実名を出す運動に対するハードルが高く、就活に悪影響が出るといった声もあります。ネット上でのバッシングも懸念されているため、若者が参加する活動には慎重さが求められます。デモに参加することが叩かれる一方で、投票や賢い活動は推奨される傾向があります。しかし、社会運動の本質は変わらないので、若者が権利の主体として認められるようになれば、状況は変わっていくと思います。こうしたイメージを払拭し、広く一般層に受け入れられることが重要です。

(文責:全国大学生協連広報調査部)

全国学生委員長 加藤有希さんからの報告

加藤有希さん

福山市立大学 都市経営学部2023年3月卒業

全国大学生活協同組合連合会 理事

全国大学生協連学生委員会 委員長

加藤有希です。現在、全国大学生協連の理事および学生委員会の委員長を務めています。よろしくお願いします。私は福山市立大学という広島県にある大学に、2019年4月に入学し、2023年3月に卒業しましたので、今は既卒二年目です。自分の政治参加について振り返る機会をいただいたので、少し思い出してみます。やはり、先ほど室橋さんがおっしゃっていたように、投票という形での政治参加が多かったと思います。むしろ、投票以外はあまり思い浮かばないなと感じています。また、情報を受け取るだけという印象も持っていました。初めての投票は地元の県議会議員選挙で、高校生の頃、18歳から選挙権が与えられるという話を聞いたシンポジウムにも参加しました。私の好きなラジオ番組の方が登壇しており、それをきっかけに、18歳から投票できるのだなという程度の理解でした。18歳の初投票では、何もわからなかったので、制服で投票所に行った覚えがあります。県議会議員選挙の内容すらよく理解していなかったと思います。

今年の都知事選挙では自分参加しました。今は私も都民ですので、期日前投票を行いました。マニフェストをしっかりと確認し、候補者の出馬を知らせるイベントがニュースになったのを見て、すごいなと思いながら投票に臨みました。期日前投票所には、学生よりも中年層やサラリーマンの方が多かった印象があります。事前に当日行けない方が多いのかなという気がします。

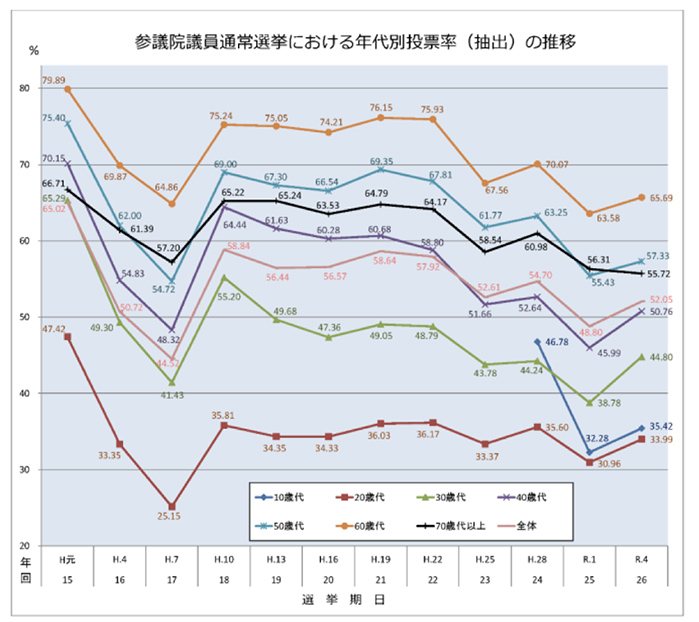

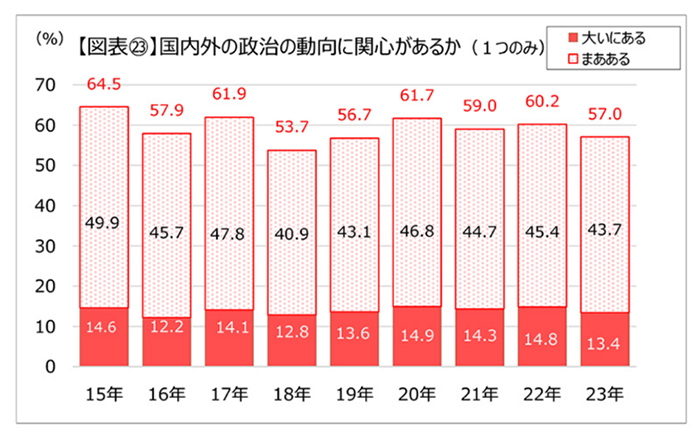

ここからは、2023年秋に全国大学生協連が行った学生生活実態調査に基づいて、学生の実態を見ていきたいと思います。室橋さんの発言と重なる部分もありますが、国内外の政治動向に関心があると答えた学生は、約1万人を対象としたデータで、合計57%となっています。これは「大いにある」または「まあまあある」と回答した人の割合です。2022年度の調査より3.2ポイント減少しており、毎年バラつきがあるように感じますが、概ね60%程度に収まっていると思います。

(出展:全国大学生協連 第59回学生生活実態調査 図表23)

https://www.univcoop.or.jp/press/life/report.html

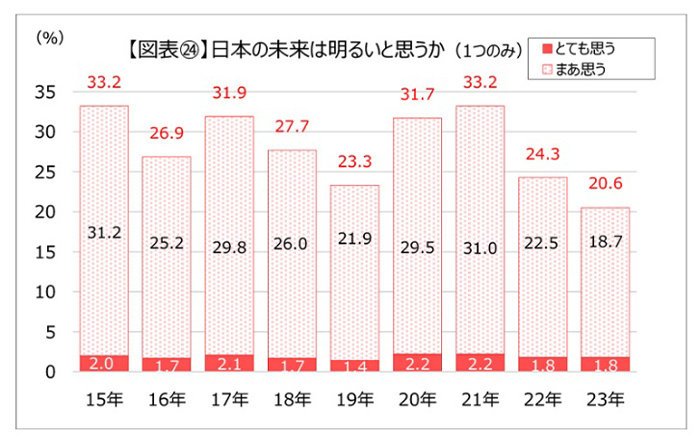

同じ調査で、「日本の未来は明るいと思うか」という質問には、20.6%の学生が「そう思う」と回答しました。「とても思う」と「まあまあ思う」の合計ですが、前年から約3.7%減少しており、全体としては20%から30%程度の回答にとどまっており、多いとは言えない結果です。

(出展:全国大学生協連 第59回学生生活実態調査 図表24)

https://www.univcoop.or.jp/press/life/report.html

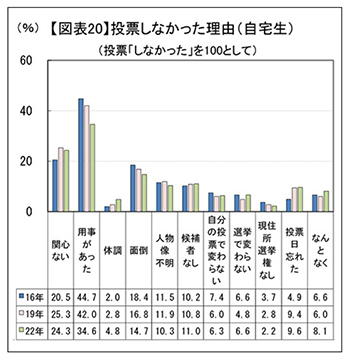

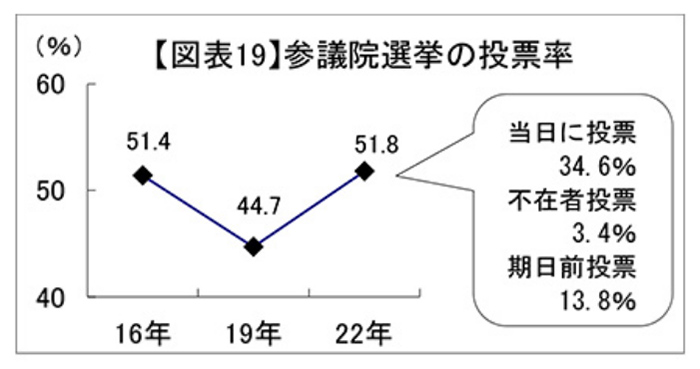

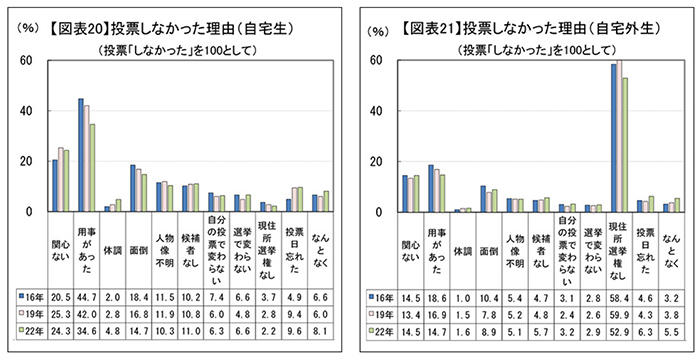

国政選挙の投票率についても触れておきます。以前、20代の投票率は30%という話を聞きましたが、2022年秋に実施した第58回学生生活実態調査では、2022年7月に行われた参議院議員選挙に投票したと回答した学生は51.8%でした。約半数の学生が投票したことになります。ただし、投票しなかった理由として、自宅外生、いわゆる下宿生の中で「今の住所に選挙権がない」という声が約半数を占めていました。これは必ずしも「投票に行っても何も変わらない」とか「今の政治に全く関心がない」といった理由だけではないと思います。私自身も大学生時代には、今の住所に選挙権がない状態でしたが、不在者投票の制度を利用しようとしました。その際、記入ミスがあったために、親切に電話をかけてくれた方がいらっしゃいました。実際には、投票所に行くこと自体は思ったよりも簡単でした。

出展:全国大学生協連 第58回学生生活実態調査 図表19~21

https://www.univcoop.or.jp/press/life/report58.html

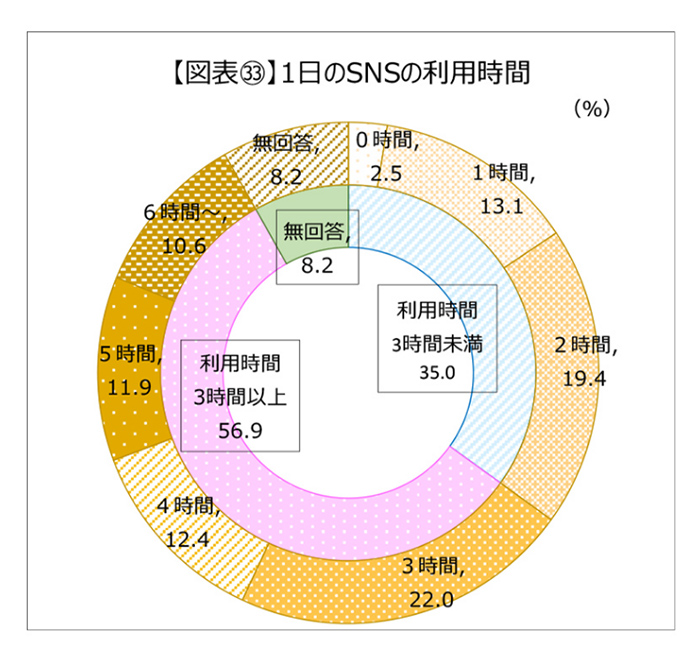

(出展:全国大学生協連 第59回学生生活実態調査 図表33)

https://www.univcoop.or.jp/press/life/report.html

また、ネット選挙についてですが、SNSの利用に関する調査では、93.0%の学生が情報収集やコミュニケーションツールとしてSNSを利用しているとの結果が出ています。その多くが受信側で、発信側は少ない印象です。利用時間も増加しており、56.9%の学生が1日3時間以上SNSを利用していると答えています。中には6時間以上利用している学生も約10.6%います。

SNSの発信が増えている一方で、エコーチェンバーやフィルターバブル、フェイクニュースといった問題も浮上しています。SNSは似たような興味や関心を持つユーザーが集まるため、自分と似た意見ばかりが返ってくるエコーチェンバー現象が起きやすいです。アルゴリズムによって、自分が見たい情報が優先的に表示されることで、異なる価値観から隔離される危険性もあります。このような状況下で、大学生協として、組合員一人一人が正しい情報を見極める力が求められていると感じています。

SNSだけでなく、大学内で活動し、選挙に関する正しい知識を得るために努力している学生委員もいます。ここで二つの事例を紹介します。一つ目は愛媛大学生協の「模擬選挙」企画です。食堂メニューに投票し、1位になったメニューを購入した人にはミールカードの30%付与という形で、投票に関する意識を高める取り組みを行っています。もう一つは神戸大学生協の「Go to エレクト」活動です。こちらも若者の投票率向上を目的として、食堂のメニューで投票し、一位になったメニューを割引する取り組みです。自分の一票の価値を体感してもらうことを目指しています。

さらに、大学生協は環境問題や平和問題、ジェンダー問題など、社会的課題にも取り組んでいます。例えば、神戸大学生協ではジェンダーに関する活動指針を作成し、勉強会やポスター掲示を行っています。また、東京外国大学生協では、LGBTQ+に関する書籍を選定し、その書籍を紹介するブースを設けています。

このように、学生の社会的課題に対する取り組みは多岐にわたりますが、大学や社会全体に変化をもたらすムーブメントにまでつながるイメージを持てている学生は少ないと感じます。社会が変わることで大学も変わり、大学が変われば自分の生活も変わるという経験が実感できる場面は多いはずです。最近のレジ袋の有料化や、コロナ禍で学内にいることができなくなったことなど、身近な変化を経験していますが、自分たちの行動が社会全体に広がると考える学生は減少しているように思います。

今、多くの学生が政治に無関心であることの背景には、自分たちの活動が社会に影響を与えるイメージを持てていないことがあるのではないでしょうか。また、声を上げても政策に反映されることがないと感じているからかもしれません。私自身も、より多くの学生が積極的に取り組むことができるような社会づくりや大学づくりが重要だと思っています。

以上で、私の発言を終わります。