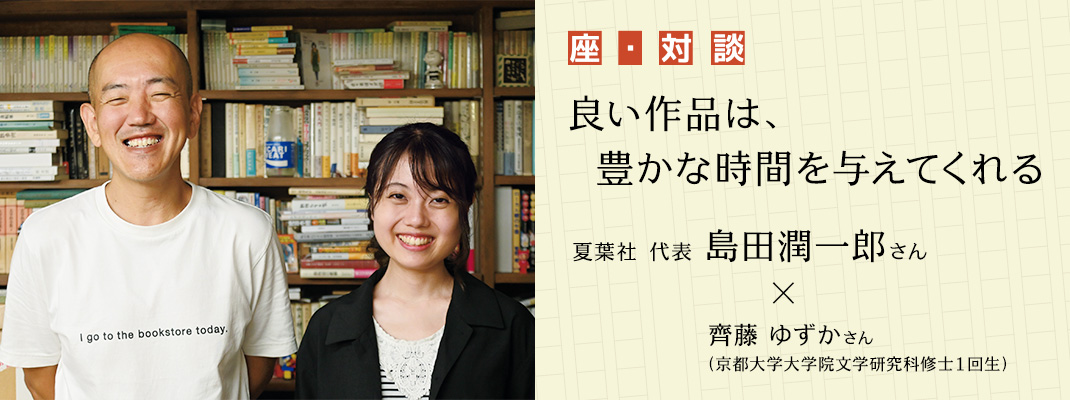

座・対談

「良い作品は、豊かな時間を与えてくれる」

島田潤一郎さん(夏葉社 代表)

島田潤一郎さん プロフィール 著書紹介 サイン本プレゼント

1.ひとり出版社「夏葉社」の由来

島田潤一郎

島田潤一郎

『長い読書』

みすず書房/定価2,530円(税込) 購入はこちら >

『あしたから出版社』(ちくま文庫)を読ませていただきました。この本の中にも書かれていることですが、夏葉社という出版社を立ち上げて、ひとりでやっていこうと思われた経緯やきっかけについて、改めてお話ししていただけますか。

島田

大学生の時はずっと作家志望で、就職はしたくないと思っていました。今思い返すと、若かったので、自己承認欲求みたいなものが強かったのかもしれませんね。作家を目指して頑張っていて、本に書いた通り27歳までアルバイトはしていましたが、その間は本当に「本を読むこと」「ものを書くこと」しかやってこなかったんです。結局僕は作家になれませんでした。

大学を卒業してからのその5年間を、「僕はつまらないことに時間を費やしてしまったのかもしれない」と思って、27歳で一般社会に出ました。でも、4年働いた頃、子どもの頃から一緒に遊んでいた高知のいとこが事故で亡くなったんです。そのことに、すごくショックを受けました。それまでに僕はあの5年間を無為に過ごしてしまったと思っていたけれど、もしかしたら、こういう人生で一番しんどい局面を乗り越えるために、本を読んだり文章を書いたりしてきたのではないかと気づくことができて。そうしたら、自分の中に力がみなぎってきたのです。「俺はできる!」みたいな感じで。当時は小さな出版社が少しずつできていたので、僕も出版社を始めてみようと思いました。

齊藤

確か「夏葉社」という社名も、いとこの方との思い出が由来になっているんですよね。

島田

そうです。高知県は海の県というイメージがあるかもしれませんが、84%が森林なんですね。海の思い出もありますが、やっぱり僕にはカブトムシをとったりした山や森のイメージが強かった。ちょうど9月1日に会社を立ち上げるので、高知の夏の輝いているイメージを入れたいと思いました。

齊藤

みずみずしい雰囲気が伝わってきて、素敵だなと思っていました。

島田

この社名を15年使っていますが、飽きないですね。ただ、あまり素直に読んでもらえなくて、「なつようしゃ」と読まれることが多いですが(笑)。

齊藤

ひとり出版社ではあっても、お仕事をする上ではひとりではないと言いますか、むしろ、ひとりであるが故に、多分色々な人とかかわらなければならないと思うのですが。仕事を通して人とかかわりを持つ中で島田さんが感じられた、面白さとか難しさとかがあれば教えていただきたいです。

島田

元々僕は、人とかかわるのはすごく苦手なタイプなんです。でも、出版社を経営していて思うのは、作家、デザイナー、校正者の方々に支えられて仕事をしていて、自分ひとりでやれたことなんて何にもないということです。あと、僕はひとりで出版社をやっていますが、作家たちもひとりなんです。この感じが、すごく対等で気持ちいいです。作家と、校正者と、デザイナーと、各個人がお互いのことを気遣って、チームとして仕事をするような感じですね。

齊藤

仕事の中で誰かが誰かを搾取する仕組みがあるのは、私はすごく嫌だと思っていて。

島田

そうではないやり方で、何か気持ち良くできたらいいですよね。会社を回すために「自分はいいと思わないけど、とりあえずこれは作っておこう」とか「自分はそんなに好きではないけど、売れる見込みがあるから依頼しよう」という仕事は、絶対にしてはいけない気がします。

2.「もの」としての本

齊藤夏葉社では、復刊される本も結構多いですよね。

島田

そうですね。僕らは、「新しいものを作る人」というよりは、リレーの走者のようなもの。バトンをまず受け取る、それを次の人に丁寧に手渡していく(つないでいく)、というのが、僕の仕事だと思っています。

齊藤

島田さんが復刊させたいと思うような本とは、どこで出会っているのですか。

昔から本屋さんにばかり行っていたので、普通の人よりも、良い本との出会いのストックはたくさんあるような気がしますね。未だにたくさん本を買います。僕がどこかの出版社に就職していたら、本の作り方やきれいな本の装丁技術などを教えてもらえたのかもしれませんが、誰にも教われなかったので、自分で本を買って、手で触って、勉強するしかなかった。ですから、古本屋さんで色々な本を見ています。昔作られた本は、とにかくきれいですよ。

齊藤

古本を見つけると、デザイナーさんのところに持っていかれると、本にも書かれていましたが。

島田

そうです。我々は、デジタルでも代替可能なものを作っているようで、代替可能ではないと思います。やっぱり「もの」を作っている気がします。何か心に残るものを作りたいですね。

僕は自分の仕事を情報産業だとはあまり思っていなくて、一冊の本が、手に取った読者の生活を支えるような、そういうものを作りたいなと思います。自分の部屋にその本があると嬉しくなるような、落ち着くような、本の装丁を見て嬉しくなるような、機嫌が良くなるようなものを作りたい。それが自分のやりたいことですね。

齊藤

本当に好きな本、良いなと思う本は、枕元に置いておきたくなったり、鞄に入れておきたくなったりします。

島田

自分の身のまわりにあるとホッとできる、そんな本を作ることができたら、これ以上の喜びはありません。その人の孤独を支えるような、そういう本が作りたいですね。

齊藤

今まで夏葉社で本を作ってこられて、本が誰かの支えになれたなとか、必要とされるところに届いたなと実感されたことはありますか。

島田

すごくありますね。地方に、ある引きこもりの読者の方がいて、年に1回、その方に会いに行くんです。この前も会いに行ってきましたが、すごく嬉しそうにしてくれるので、それを見ると必要とされている感じがしますよね。その人に「すごく嬉しい、また来てほしい」と言われると、そういうことのために生きているんだなと実感しています。

齊藤

その人にとっては、島田さんが作った本を読むことが支えになっているということですよね。

島田

僕は一読者でもあるので、「今年、もうすぐあの本が出るな」とか「その後にはこの本が出るな」と思うと、それを楽しみに日々を乗り越えることができます。未来に何も予定がないとしんどいですが、「半年後にあのアーティストが来日するな」とか「おばあちゃんに会えるな」とか、予定が決まっていればそれが支えになることもあると思うんです。我々はそういう予定を読者に与えることができるのではないかと思います。「与える」と言うと少しおこがましいかもしれませんが、「何月何日にこれを出します」と伝えることで、5人、10人の人にとっての生きる喜びになってくれたら、どんなに嬉しいことかと思います。

齊藤

『長い読書』(みすず書房)で、「『本をつくる』ということは、おそらく、なにかについての『全体』をプレゼンテーションするということだ」と書かれていましたが、本を作る仕事への矜持みたいなものを、そこに見たような気がします。

島田

歴史を振り返ってみても、権力を持つ者が、歴史書でいう正史のようなものを残すわけです。それがずっと残るように配慮して。そして、我々は歴史と向き合うときに、その「もの」として残った本を紐解くわけですよね。ひとつの国全体について、一冊の本、一冊の書物、一冊の巻き物になっているということが、重要なポイントだと思うんです。それはどういうことかというと、「国」というものは目に見えないんですよ。「社会」というものも目に見えない。それはただの概念ですよね。

例えば「斎藤さん」という人は、目に見えるし、あらゆるものは目に見えて触れます。でも、実はそうでないものもたくさんあって、それの一番わかりやすい例が、「国」だと思うんです。

「国」は目に見えないひとつの概念ですが、一冊の本として紙に残すと、あたかも「国」というものが実際にあるように見えますよね。我々が作っているのはそういうものに近いと思うんですよ。それは何か情報をただ束ねたものではなくて、ものすごく力のある、ものすごく大切なものを作っているような気がします。「ある国の歴史はこの一冊の本にまとまっています」と言われると「そうなのか」と思いますよね。「いや、『国』というのはそんな小さいものではないよ、もっと広くもっと広大だよ」とは、多分多くの人は思わない気がするんです。例えば「日本の歴史」という300ページにまとまっている本があったら、それはそれとして受け取るわけです。それは本に対する信頼ですよね。「300ページで日本の歴史なんて書けないよ、これは嘘だよ」とは思わないでしょう。300ページ読んだら、300ページ分の日本の歴史というものがあって、それはそれなりに完結してるわけです。完結するのは紙という限定性があるからこそだと思います。

齊藤

そう思います。紙の本に対する信頼はすごくありますね。それがある意味権力を持ってしまっているところもあると思います。

島田

だから、力のある人たちは印刷しますよ。印刷して、それが多くの人に読んでもらえるかどうかではなく、印刷することに意味がある。紙の本として残すことに意味があるのです。我々も「歴史上の誰々という人が本当に実在したかどうか」というのは、写真のない時代であれば、その名前が実際にどこかに書かれているかどうかで、確認していますよね。

歴史学の世界でも、結構それは自分のテーマになっています。文献に書かれていることを元に「これは事実である」と発表していくわけですが、そうなってくると、そこに残ってないものは拾えないんです。女性や子どもなど、当時力のなかった人たちの声というのが、どうしても書物には残っていないので。取りこぼされている声がたくさんあるだろうなと思います。

島田

本当にそう思いますね。

齊藤

『誕生日のアップルパイ』(庄野千寿子)は、まさにそうですよね。庄野千寿子さんのお手紙は、きっとお手紙のままだったら誰にも知られず、母と娘だけのものだったと思うのですが、本になったことで、色々な人が読めるものになって。

島田

それは、すごいことだと思います。キザな言い方をすれば、永遠の命を獲得するわけですからね。

小島信夫という作家が「トルストイの小説の、フィクションの中の人が何百年も生きてることが不思議」だと言っていて、面白いなと思いました。小説が良くできていれば、その作家が想像した人が、ずっとみずみずしい若者のままでいるわけですよね。不思議だし、すごいですよね。そういうものを当たり前のことにしておくのは、少し違うような気がします。本であること、それが印刷されていること、残ることに対して、ずっと新鮮な驚きを持っていきたいなと思います。

齊藤

100年前の本を、100年前の読者も今の読者も読んでいるというのはすごいですよね。夏葉社で今後作ってみたいと考えていらっしゃる本はありますか。

島田

先ほど話したような、普通だったら文字にならない人たちの声を、純粋に届けたいですね。何かのツールとして使うのではなくて、ただただその人のことを伝えられるような本を作れたらいいなと思います。

でも、やっぱり、「良い作り手」であるよりかは、「良い読み手」でありたいという思いがあります。良い読者でありたい。そのことによって、何か出版業界に貢献したい。

本というものが、こんなに面白くて飽きないものであるということを、みんな過小評価している気がします。ですので、そういうものを上から目線ではなく、子どものように「面白いんだよ」と無邪気に伝えられる、そういう人間になりたいと思いますね。

P r o f i l e

1976年高知県生まれ、東京育ち。日本大学商学部会計学科卒業。アルバイトや派遣社員をしながら小説家を目指す。2009年、出版社「夏葉社」をひとりで設立。「何度も、読み返される本を。」という理念のもと、文学を中心とした出版活動を行う。

●

著書に『あしたから出版社』(ちくま文庫2022)、『古くてあたらしい仕事』(新潮文庫2024)、『90年代の若者たち』(岬書店2019)、『本屋さんしか行きたいとこがない』(同2020)、『父と子の絆』(アルテスパブリッシング2020)、『電車のなかで本を読む』(青春出版社2023)、『長い読書』(みすず書房 2024)がある。