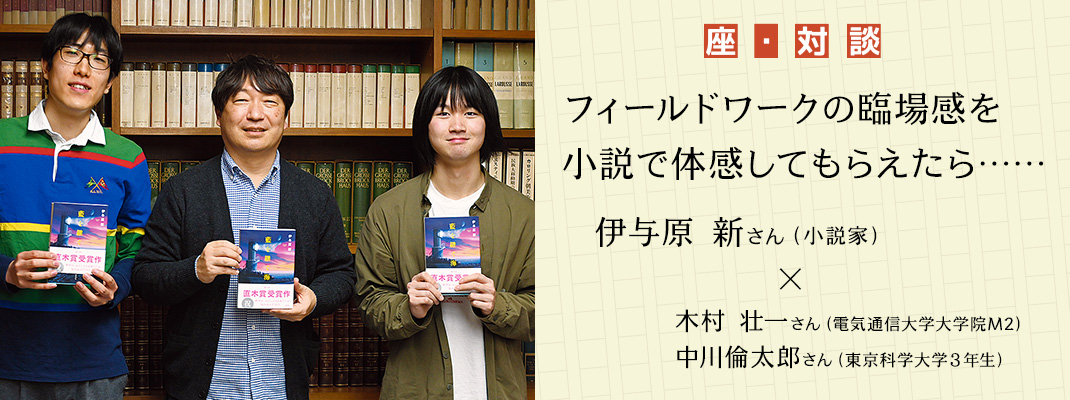

座・対談

「フィールドワークの臨場感を小説で体感してもらえたら……」

伊与原 新(小説家)

伊与原 新さん プロフィール 著書紹介 サイン本プレゼント

1. 直木賞受賞『藍を継ぐ海』

伊与原新

伊与原新

『藍を継ぐ海』

新潮社/定価1,760円(税込) 購入はこちら >

今回『藍を継ぐ海』(新潮社)で第172回直木賞を受賞されました。おめでとうございます。受賞の連絡は、どのように待っていましたか。

伊与原

大勢で待ち会をやるとか、皆さんそれぞれ待ち方があるようですが、僕は担当編集者と今までお世話になった担当の方と四人で日本橋の喫茶店でひっそり待つというスタイルでした。

中川

前回ノミネートされたときも同じでしたか。

伊与原

そうですね。前回も似たような少人数で。

それは何かお考えがあったのですか。

伊与原

大人数で待つ人の気が知れないです(笑)。ダメだったときに、そのまま「じゃあ飲み会だ!」と切り替えられる人は、多分大人数でやっても楽しいと思うんですけど、そういうタイプではないので。ひっそりとやりたいですね。

木村

直木賞は今回2回目のノミネートで受賞されましたが、1回目のときと何か気持ちの上で違いはありましたか。

伊与原

最初のときはやっぱりすごくドキドキしました。あと、あのときは全員が初ノミネートだったんですよ。珍しいということで、大変話題にもなりました。「全員初ノミネートということは自分にもチャンスがあるかもしれない」と、初回の方が期待していた気がしますね。今回は下馬評とかを見ると、なかなか手ごわいなという印象でした。他の候補作は、キャリアも実績も僕よりすごい人たちでしたし。「これはちょっと難しいでしょう」と思いながら待っていたので、多少気が楽ではありましたね。

木村

受賞作の『藍を継ぐ海』は、日本の歴史とか、代々引き継がれてきたものとかを扱った作品が多かったと思うのですが、題材はどのように決めましたか。

伊与原

今回は、以前から書きたいと思っていたものを集めました。特にニホンオオカミとかウミガメとかはいつか題材にしたいと思っていたので、題材を探してきたというよりは、前から温めていた題材で書いたという感じですね。「祈りの破片」は、あとがきにも書きましたが、モデルになった広島の長岡省吾という地質学者の人がいて、その人を取り扱いたいとずっと考えていました。「夢化けの島」という萩焼の話だけは少し違っていて、これは編集者から「今まで扱ってないもので、土なんてどうですか」という提案をもらったんです。「確かに土は扱ってこなかったけど、あまり興味もないな」とか思っていたんですけど、僕は土や土壌についてはあまり知らなくて、知っていることといえば、粘土鉱物という鉱物があって、その特殊な性質が焼き物とかに生かされているということくらい。焼き物というのは、粘土鉱物が入っているからこそ成立するんですよ。その話を編集者にしたら「陶芸とか焼き物の話にしましょうか」と面白がってくれて、それで始まったのが「夢化けの島」なんです。

木村

「祈りの破片」は、『藍を継ぐ海』の中では異色な感じが少ししました。戦争とか原爆とかって、テーマとして色々語りやすいこととか、語りにくいこととかがあると思うのですが、これは元々扱いたいと思われていたテーマだったのでしょうか。

伊与原

「原爆について」というよりも、原爆に向き合った科学者の話を書きたいと思ったんですよ。元々、広島にいた長岡省吾さんの生涯を、何とかして小説にしたいなと考えていました。評伝小説にする手もありましたが、それではなかなか面白く読んでもらえないだろうなと思って、今回完全にフィクションに。長岡さんが、原爆に対してどう思い、どのように行動したのかということを小説に残したいと思ったんですね。ですので、反戦の思いを込めてとかそういうことではなくて、「長岡省吾という1人の地質学者がそんなことをしたんだ」という驚きをなんとか物語にしようという、そういう感覚でした。

この作品とは別のものですが、猿橋賞という女性に与えられる科学賞があるんですが、猿橋賞を作った猿橋勝子さんという地球科学の女性研究者がいて、最近その猿橋さんの評伝小説を書いたんですけど(『波』掲載「翠雨の人」)、猿橋さんを扱おうと思ったのも同じ理由です。猿橋さんは、第五福竜丸というビキニ島での原水爆実験で被爆した漁船の分析に携わったことをきっかけに、米ソの原水爆実験が盛んに行われていた1950年代、60年代の海洋汚染、放射能汚染がわりと深刻だった時期に海洋の分析をしていて、放射能汚染がどのくらい進んでいるかということを熱心に明らかにしようとした人です。彼女の生涯が面白かったんですよね、波乱万丈の人生を歩んだ女性でした。彼女の場合はその時代に生まれてしまったがために、そういう研究に巻き込まれていった面もあるんですけど、そういった科学者の生涯を書きたいなと思ったんです。

だから、テーマとして戦争を扱いたいということよりも、そういうものに向き合わざるを得なくなった研究者に注目したかったんですね。そもそも、原爆とか戦争とかというのは、僕には世代が離れすぎていて、原爆文学みたいなものを書けるとはやっぱり思えなかったわけです。被爆者の心とか、そういうことを書けるとは思えなかった。でも、科学というものを間に挟んで、科学的なアプローチをした人たちの話ならできそうだということで、書いた感じですね。

中川

思想とかテーマではなくて、人が拠り所であるからこそ、物語を飛ばせるということは、あるような気がします。

伊与原

言いたいことが先にある小説って、わかるんですよ。読んだらわかりますよね、これを言いたいがためにこの人物は動かされていると。僕の場合は人が先にいたので、しかもモデルがいるので、なんとか書けるんですけど。もしそれが架空の人物で、僕が反戦思想のもとに書いていたら、とてもつまらないものになるような気はします。

2. 方言とわかりやすさ

中川

『藍を継ぐ海』は、方言が特徴的だと思いました。色々な方言が出てきますよね。方言を書く苦労などはありましたか。

伊与原

行ったことのある土地だったら、実際に人々が話しているところで「どんな語尾なのかな」と聞き耳を立てているんですね。全く行ったことがない場所の方言を書くときは、まずネットで調べます。方言について掲載されているサイトとか、方言の変換ソフトとかもたくさんあるし、とりあえずそれらを活用しながら書いてみるんです。それである程度、そこまで間違っていないものを書きますよね。その後はやっぱり地元の人に見てもらうというプロセスを踏みます。今回は全部やったわけではないですけど、徳島弁は、僕自身が関西出身なので、比較的言葉の感じを知っていたのと、現地に取材に行ったときに、タクシーの運転手さんとかお店の方とかが喋っているのを聞いて、確かめましたね。長崎弁とか山口弁とかは結構ハードルが高いので、その地域の出身の人に読んで確認してもらいました。お二人は関東出身ですか。

木村

僕は東京出身です。

中川

僕は愛知県ですが、方言がもうなくなってしまいました。

伊与原

意外とそうですよね。岩手の小説を書いたときのことですが、岩手の花巻で高校生たちの登下校時間に彼らが話しているのをずっと聞いていたんですけど、全然方言を喋ってくれなくて。若い子はほとんど標準語なんですね。イントネーションがちょっと東北弁っぽいなとは思いますが、あまり参考にはなりませんでした。そんな感じですね。でも本当に苦労は多いですね、方言については。

中川

研究論文とか科学を語る言葉って、ともすればフラットになりすぎてしまうと思うんですけど、そこと方言の感じが組み合わさったバランスが、僕はすごく好きでした。

伊与原

今回は特にそうかもしれないですね。地に足がついている感じがしますからね。人々の生活がそこにあるなという感じがして。そこに科学的な話題が降ってきたときに、そこまで身構えずに聞けるような部分も、あるのかもしれないと思います。科学的な用語をどこまで書くかとか、どう書くかというのは、今でもやっぱり難しいですね。自分が思っているよりも噛み砕かないと伝わらないというのは学んできましたけど、やさしく説明すればいいのかというとそういう問題でもなくて、別にわからないままスルーしてもらってもいいわけですよね。SFなんか特に何の説明もないまま難しい用語を使ってきますが、別にそれでストーリーを追えないかというとそんなこともないですし。結局は、メリハリだと思います。「ここはわかってほしいな」というところはなるべく書きますし、「ここは研究者が喋っているからこういう用語を扱う方が自然」と思ったらそうする、という感じでしょうか。

木村

確かに専門的な言葉をわかりやすく説明するというのは、大変ですよね。自分も、研究発表のときなどに感じます。

伊与原

少し分野が違うと、もう分からないですからね。でも、10分くらいの研究発表で、言葉の定義から説明していられないですしね。

木村

そうですね。でもそこを言わないと、自分の研究の意義も伝わりにくかったりするので、小説を読んでいるときに共感しました。

伊与原

まさに一緒で、自分が「ここはわかってほしい」というところは、必ずあると思うんですよ。そこはきちんと説明する価値があるんですけど、それ以外のところはもう無理ですよね、小説という性質上。ただ、数学や物理とかの定義のように、基礎的なところから積み上げていってほしいと思ってしまうわけですよ、つい。でもそれをやったら皆「面白くない」と読むのをやめてしまうので、一番いいところをまず提示して、説明をその後にさりげなく入れていくという形の方が、まだ読んでもらえますね。「まずこの基礎から学んでほしい」みたいなことを考えていると、ダメですね。その癖は、大分抜けたかなと思います。

3. 自然に触れるということ

木村

『藍を継ぐ海』に収録されている「狼犬ダイアリー」や「藍を継ぐ海」は、自然との出会いとか、そういったものから主人公が前向きになったり、自分の責任やしがらみから少し解放されたりするところが印象的でした。伊与原さんご自身も、そういったご経験がおありですか。

伊与原

研究者時代、結構フィールドに出ていたんです。もしかすると、皆さんよりもずっと多く外にいたかもしれません。外が研究の現場だったので、自然と向き合うことが多くて。頭と手を同時に動かすのっていいなと、人間はそういう風にできているんだなと思うことがよくありました。やっぱり人間は、それこそ人類の進化の過程で、ずっと考えていたわけじゃないじゃないですか。やっぱり手を動かしながら工夫するということをずっとやってきた種だと思うので、自分にもそれが性に合っているのだと思うんですよ。だから、フィールドに出て色々なことを観察して、岩石を取って、スケッチをして、記録していくという作業をすると、とてもリフレッシュします。とても気持ちがいいです。先輩に、ずっと研究室でシミュレーションをしたりモデル計算のようなことをしていたりする人がたくさんいるんですけど、たまにフィールドに連れて行くと、みんな元気になって帰っていく、ということがよくありました。ですから、そういう感覚を小説でもできたらいいなと思っています。僕自身は、人生の色々な悩みとかを自然と対比させて、みたいなことよりも、今言ったような経験の方が多いかな。

中川

地に足がついている感じというのが、比喩としてではなくて、小説を読んでいて感じました。

伊与原

そう言っていただけると嬉しいです。

中川

体の感じというか。

伊与原

そうですね、身体性と言うのでしょうかね。土を触るとか、岩石を叩くとか、狼犬を探すとか、そういう動きの中に感じてもらえるものがあったらいいと思います。

木村

それこそ自分はあまりフィールドワークに出ないのですが、そういった小説を読むと、自分も広い世界に出て体を動かしている感じがします。

伊与原

行ってみたくなりますよね。僕も書きながら、行ってみたいなと思います。実際に行った場所もあるんですけど、行っていないところもたくさんあって。東吉野の山の中を歩いてみたいとか、思いましたね。「旅行に行きたくなりました」という感想もたくさんいただいて、それは本当に、伝わってよかったなと思いました。

P r o f i l e

1972年、大阪生まれ。神戸大学理学部卒業後、東京大学大学院理学系研究科で地球惑星科学を専攻し、博士課程修了。2010年、『お台場アイランドベイビー』(KADOKAWA)で横溝正史ミステリ大賞を受賞。2019年、『月まで三キロ』(新潮社)で新田次郎文学賞、静岡書店大賞、未来屋小説大賞を受賞。最新作の『藍を継ぐ海』(新潮社)は、第172回直木賞を受賞する。

その他の著書に『八月の銀の雪』(新潮社)、『オオルリ流星群』(角川文庫)、『宙わたる教室』(文藝春秋)、『青ノ果テ 花巻農芸高校地学部の夏』(新潮文庫nex)、『磁極反転の日』(新潮文庫)、『ルカの方舟』(講談社文庫)、『博物館のファントム』(集英社文庫)、『蝶が舞ったら、謎のち晴れ 気象予報士・蝶子の推理』(新潮文庫nex)、『ブルーネス』(文春文庫)、『コンタミ 科学汚染』(講談社文庫)などがある。