座・対談

「答えは自分のなかにある」吉田 篤弘さん(小説家) P2

吉田 篤弘さん プロフィール 著書紹介 サイン本プレゼント

4.初心にかえる

『つむじ風食堂の夜』『それからはスープのことばかり考えて暮らした』『レインコートを着た犬』は三部作と言っていますが、それはシリーズものではなく「ここまでですよ」という意味で三部作としているんです。三部作とはいえ、実際に三作目『レインコートを着た犬』を書くまでに8~9年かかりました。

僕は小説修行をすることなくデビューしたので、デビューしてからが修行、書きながら勉強、という感じでした。『つむじ風食堂の夜』は初めての小説で、随分青いことを臆面もなく書くことができていましたが、9年の間にそのほかの色々な作品を書きながら、僕自身も最初の頃とは小説に対する考え方も変わっていました。『つむじ風食堂の夜』の主人公たちが考えていることからは、自分は少し離れたところへ行ってしまったんです。その状態でもし三作目を書いたら、『つむじ風食堂の夜』の作品が持っている何かが変わってしまうと思った。それならそれを書けばいいのだけど、なんとなく自分の方がこの世界をより分かっているような気持ちになってしまって、それはこの作品にはふさわしくないのではないかと思いました。それで語り手に犬が起用されたんです。

『つむじ風食堂の夜』と『それからはスープのことばかり考えて暮らした』を何度も読み返す中で、はじめは映画館の青年に語らせようとしたのですが、彼は無口で、一冊延々と喋りそうにはなかったんですね。そこで、犬に目をつけました。犬に語ってもらったら青いことを言っても許されるし、と(笑)。

僕自身も犬の目線になったら、最初の小説を書いた頃の気分になれたんです。小説を書いていると、だんだん素直になれなくなるんですよ。もっと素直に考えればいいのに、こねくりまわして、素直なところから離れてしまうんです。それが犬の目線を借りたら素直になれた。あの犬は店主にいろんなことを吹き込まれているので、急に難しいことを言ったりするのがちょうど良いんです。これを思いついたら、一気に最後まで書けました。

任

犬目線になって、初心に帰れたのですね。人間にとっては単純なことができなくて悩んでいるのに、急に難しいことを言ったりする犬のジャンゴに若さを感じました。

吉田

犬目線で書いていたときに「これは犬だけど、人間みんなこうなんじゃないの?」といつも思っていました。欲しかったのは、「人間の素直な思い」。素直な気持ちを取り戻すために犬目線をつかったんです。人間の子どもや赤ちゃんが、いろんなことを知って学んで歳をとっていくというのは、この犬の経験と同じ。身近な人の影響というのはすごく大きいので、犬も難しい言葉を喋っている人がそばにいれば、モノローグも自然にそうなるだろうと考えました。犬のモノローグのリアリティのようなものは難しかった部分ではありますが、でもそれでいいんだなと。

5.思いを引き継ぐ

任

『レインコートを着た犬』は『金曜日の本』の中に出てくるねずみの話「窮鼠、夜を往く」ともつながるところがあるのではと思いました。物語を「物語っていく」ことに対する姿勢のお話だと思うのですが、「ねずみ」を使うことで、そういう書き方が可能になったのでしょうか。

吉田

ねずみは、人間が行けない狭く小さなところに行けるというのがポイントです。窮鼠の話は長く書きたいなと思っています。「窮鼠、夜を往く」は、彼の冒険の前夜の話なんです。よく長いお話を書いた後に「前夜」を書くことがありますが、これに関しては先に「前夜」を書いてみました。これから彼の冒険の話を書きたいですね。人間が行けないところにもぐりこんでいける、その視点がどうなるのかや、その風景がどんなものなのかは、自分でも楽しみにしながら書きたいと思っています。

任

楽しみです。

吉田

ねずみが主人公の冒険の話は、唐突に感じる方もいるかもしれません。でもそこもついてきてもらって、色々読んでもらえたらと思っています。変なものも書いていますが「悪いものを見せてやろう」とは思っていません。世の中にはきついこともありますが、人間の嫌な面だけを書き連ねていくようなことは自分は得意ではないですし、それは既にいろんな方が書いているので、僕はなるべくそういうことを書かずにいこうかなと思っています。

任

ちょっと変なお話や動物を使ったお話は、寓話のような感じで、最終的には自分の世界につながっていくと感じます。考えさせられることもありますが、ポジティブな感じで終わるのが好きです。

吉田

自分としては、読み返しているときに割と不吉なことも描いていることに気づいたりします。顕著なのは、『それからはスープのことばかり考えて暮らした』の、のんびりとした性格に見える主人公がヘビースモーカーであることです。煙草を吸っている主人公と、上の階に住んでいるスモーカーのマダム、あの二人は表には出しませんが胸の内には色々あるんだろうなと、書いている自分でも思います。十字架が出てくる場面に関しては、それぞれの人たちは心に秘めている何か悲しいことがあるのではないかと思っています。そういうものは誰にでもあるのではないでしょうか。ひっかかる部分もあると思いますが、そういうトーンで読んでもらえたらと思います。

任

確かに、主人公とマダム以外にも、リツくんはお母さんがいなくて教会を見つめていたり、リツくんのお父さんは仕事を転々としていたり……ということを考えると、みんないろいろ秘めているものがあるのだなと気づかされます。

吉田

どの作品も、どこかに死者がいてそれをめぐって考えや思いがあったりしますよね。書いている立場としては、誰もが死者を抱えているのだということに、みんなは気づいていないのかなと思ったりします。どこにでも死者はいますが、表立って書いてはいません。

任

はっとしました。読んでいて「この人にはこういう人がいないんだな」「亡くなっているんだな」というのはわかりますが、改めて聞くと確かにそうですね。

吉田

死者がそこにいるというのは、生きている側が死んだ人の思いを引き継ぐということです。師匠と弟子の関係ものもよく書きますが、それも同じです。一番書きたいのは、きっと「引き継ぐ」ということ。それが僕の小説におけるもう一つのテーマなんだろうと思います。

小説を書いていて思うのは、自分が考えることはすでに誰かが書いているということです。奇抜な考えですらも、大昔の人が考えて書いていたりします。僕は「自分が考えていることはすでに誰かが考えている。むしろその方がたのもしい。昔の人が考えたことを自分がもう一度取り戻したんだ」ととらえています。オリジナルな考え方を発見して、それをみんなに見せびらかしたいという思いはありません。誰かが考えていたことを見つけて、まだ浸透していないことを引き継いで、それを自分の言葉で伝えられたらと思っています。少なくともこの時代で物書きをやっていたら、すべてが継承であるということに気づくはずです。なので、なるべく自分より若い世代に自分の小説を読んでほしいと思っています。それで似たような思いを抱いて「継承」をテーマに考えてもらえたらといいですね。

任

それでは最後に、大学生にひとことメッセージをお願いします。

吉田

僕は皆さんより30年くらい多く歳を重ねていますが、いま小説を書いていてつくづく思うのは、「他人は助けてくれない」ということです。

次々に小説を書かなければならないとき「もう書くことないよ、誰か助けてくれ」と思うことがありますが、そういう文脈の「助けてくれ」に対して助けてくれる人は誰もいません。答えは「自分の書いたところにある」ので、自分を助けてくれるのは自分しかいない。過去の自分が今の自分を助けてくれるのです。自分が今求めていることは過去の自分が答えを知っているし、過去の自分が今の自分を導いてくれているんですよ、不思議なことに。過去の自分は未来の自分に導いてほしいと思っているかもしれませんが、過去の自分こそが未来の自分をどこかに連れて行ってくれる頼もしさがあります。

学生の頃の日記やメモが膨大に残っているのですが、そこには毎日考えたり思い悩んでいたことや小説の断片のようなものが書いてあるんですね。少し前までは何の役にも立たないと思っていましたが、最近それに助けられているところがあります。『金曜日の本』を書いたとき、自分のすべてがつながっている、経緯があって今があるのだということを強く思いました。

皆さんは、自分がいいと思うままに行動したらいいのではないでしょうか。無駄だと思う時間も含めて。ただ一つ言うのであれば、「考え」が一番の財産だと思うので、考えることは放棄しないでほしいですね。振り返るのは自分の「考え」だと思うので。

ただ、これは最近だから思うことで、以前だったらそんなことも言えなかったと思いますよ。歳をとるほど、そういう考えで生きていると面白いです。過去と今の自分の二人で小説を書いているような気分に、最近はなっています。過去の素直な自分は青臭くて、今の自分の方が成熟していると思いがちでしたが、最近になって「今の自分は過去と今とで書いていて、過去の自分に助けられている」と思うようになりました。

任

心にとめておきます。それを覚えているだけでも救いになる気がします。

吉田

「自分を救うのは自分だけ」だとつくづく思います。「自分」は今の自分だけでなく、過去の自分ももちろん含まれます。過去の自分はいっぱいいるんです。自分が良く知っている相手だし、頼もしいですよ。

任

今日はありがとうございました。

(収録日 2018年3月27日)

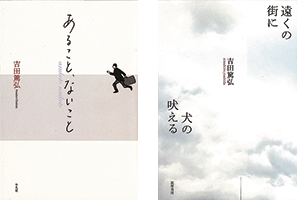

サイン本プレゼント

吉田 篤弘さんのお話はいかがでしたか?

吉田 篤弘さんのお話はいかがでしたか?吉田さんの著書『遠くの街に犬の吠える』(筑摩書房)または『あること、ないこと』(平凡社)のサイン本を各3名(合計6名)の方にプレゼントします。下記のアンケートフォームから感想と必要事項をご記入の上、ご応募ください。

プレゼントは2018年7月31日までに応募していただいた方が応募対象者となります。

当選の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

対談を終えて

吉田さんの作品が大好きなので、個々の作品についてお話しできたのがすごく嬉しかったとともに、大学生世代へのメッセージがズシンと心に響きました。辛い時はこの対談を振り返って前に進む勇気を取り戻したいです。

吉田さんの作品が大好きなので、個々の作品についてお話しできたのがすごく嬉しかったとともに、大学生世代へのメッセージがズシンと心に響きました。辛い時はこの対談を振り返って前に進む勇気を取り戻したいです。任 冬桜

P r o f i l e

1962年、東京生まれ。小説家。

小説を執筆するかたわら、「クラフト・エヴィング商會」名義による著作とデザインの仕事も続けている。2001年講談社出版文化賞・ブックデザイン賞受賞。

『つむじ風食堂の夜』(ちくま文庫)、『それからはスープのことばかり考えて暮らした』『レインコートを着た犬』『モナ・リザの背中』(以上、中公文庫)、『空ばかり見ていた』(文春文庫)、『木挽町月光夜咄』(ちくま文庫)、『電氣ホテル』(文藝春秋)、『つむじ風食堂と僕』(ちくまプリマー新書)、『ソラシド』(新潮社)、『台所のラジオ』(ハルキ文庫)、『遠くの街に犬の吠える』(筑摩書房)、『京都で考えた』(ミシマ社)、『金曜日の本』(中央公論新社)など多数。近刊に『神様のいる街』(夏葉社)、『あることないこと』(平凡社)、『雲と鉛筆』(ちくまプリマー新書)がある。

コラム

▼行間を読む ▼時間にとらわれない自由な表現行間を読む

任『つむじ風食堂の夜』は文庫ですが、他の作家さんの本とはフォントや組み方が違いますよね。1ページに収められている文字量が少ないので、個人的には行間に何が込められているかを意識して読むことを楽しんでいました。

吉田

自分も、誤読も含めて行間を読むのが好きです。行間を誤読することが、書くことのはじまりのように思います。

例えば推理小説で犯人が自分の予想と違っていた場合に、「自分が考えていた犯人の方がおもしろい話になるのでは?」と思ったりして、自分のお話のようなものが行の間に生まれてくることがあります。行と行の間に結構なものが隠されているような気がするんです。それは読み手にとっても、書き手にとっても。行間に何があるのかを考えないのはもったいないですね、それは利用すべき余白だと思います。

時間にとらわれない自由な表現

任『京都で考えた』で、「怪物を捕まえる作業」という表現が印象的でした。そういう予想できないものを捕まえる気持ちで小説を書かれているのでしょうか。

吉田

僕はもともと音楽をやっていて、そちらの道に進みたいと思っていたこともありました。なので、音楽はいま何をやっていて、何が問題になっているのか、ということが常に気になるんですね。それが大きなヒントになっています。

かつては音楽にはCDとかレコードとか、決められたパッケージがありました。今はそこに「配信」という形も加わりました。聴く人の便宜をはかることはあっても、ルールがあるわけではない。配信ができるようになって、表現の仕方が柔軟に変えられるチャンスだと思います。

坂本龍一さんが以前、インタビューでこうおっしゃっていたんです。「そういう状況になったら自分の音楽の作り方が変わってきた。時間にとらわれずに表現できるのだと気づいた」と。表現者ならみんなそうかもしれないんですが、まず「時間」が前提にあるような気がします。本も、読み終えるのに何年もかかるようなものはないですよね。ある程度の時間で読めるものをイメージして作っているからです。作品はいつの間にか決められた時間枠のなかに押し込めることを前提にパッケージ先行で作られてきたけど、もっと巨大なもの、小さなものをとらえても良いわけで、むしろそれが自然なのではないかと考えています。

これからそういったことを自分の中でどうつなげればいいのかと考えたときに、とらえようがない巨大な何かがたったひとつだけあって、もしかしたら多くの表現者たちがそれと戦っているのではないかと思いました。そこから対峙することによって、CD一枚分の何かを作ってきたように考えたらどうだろうと思ったんです。そうすると、本の頁数や本がもっているイメージも、もっと自由になるのではないでしょうか。

最近小さな本を何冊か作っているのですが、あくまでもそれはもっと大きなものの、ほんのひとかけらなんだと、開き直れるようになりました。今までは「もっとサービスしないと」と思っていたのですが、もっと自由でいいと思うようになったんです。その時々で本は自由に作っていいのだという思いが、「怪物」という表現になったように思います。

音楽の世界では自由になったことに困惑している人が多いようですが、坂本龍一さんのような方が先陣を切ることで、後に続く人にはすごくイメージがひろがったのではないかと考えています。

吉田 篤弘さん プロフィール 著書紹介 サイン本プレゼント