座・対談 @ オンライン

引き算から生まれる面白さ

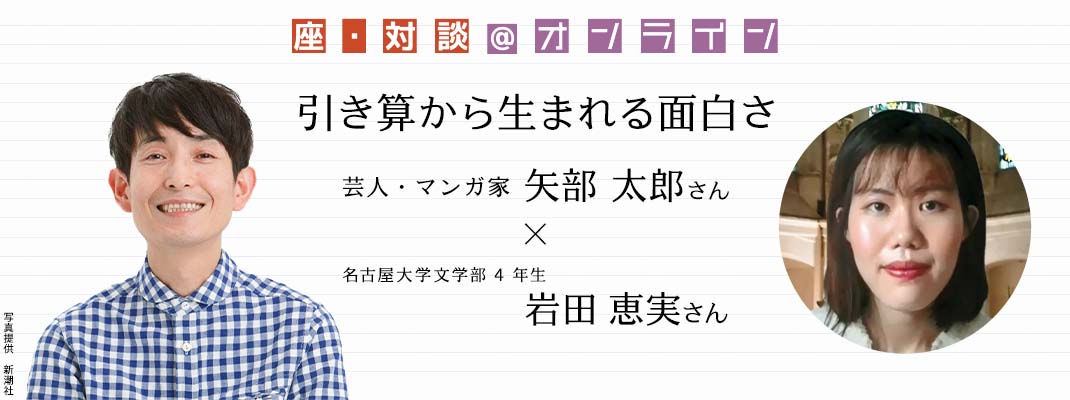

矢部 太郎さん(芸人・マンガ家)

矢部 太郎さん プロフィール 著書紹介 サイン本プレゼント

1. セリフを書かない効果

岩田『大家さんと僕』そして新刊の『ぼくのお父さん』で、セリフがあるコマと無いコマのバランスや、ひとつひとつネタの緩急の付け方が素晴らしいなぁという印象を持ちました。そういうセリフの「ある」「なし」による効果というのは描く時に意識していらっしゃるのですか。それとも自然に出てくるのでしょうか。

矢部

どうですかね。あんまりセリフがたくさんあっても、読みづらいですよね。なので、できるだけセリフとかモノローグは減らしたいなと思っています。何にも文字がないコマがすごく好きで、そういうコマがあると効果的だなあと思って描いていますね。例えば、場面が転換した時にセリフで続いちゃうとわかりづらいんですよね。『ぼくのお父さん』で言うと、39ページから40ページにわたってプールから夜に場面が変わるところは、ひと呼吸置く意味で説明が何もないコマを入れています。

岩田

44ページでは「ぼく」が手を挙げているだけのコマがありますが、これが印象的でした。これも絵だけで見せていますよね。そういう文字に頼らない表現がすごいなと。こういうことは自然とできてしまうのですか。

矢部

自然と、っていうこともないですけど。でも、文字がなくても絵があればこれで充分わかりますもんね。分かるのに文字があると、ちょっと邪魔だなぁと思うんです。前後の文脈もあるし。なんというか、表情かな。同じ表情をしていても、こちらが受け取れるような感じ。映画で俳優さんがそういう演技をされているのがすごく好きなんですが、例えば、浅野忠信さんとか板尾創路さんとか北野武さんとか、そういった方の演技って無表情に見えるけど、その分想像が広がる感じがするんですね。ああいう俳優さんに出てもらいたいなと思って、漫画を描いているかもしれないです。

だから、『ぼくのお父さん』も『大家さんと僕』も、表情が2個くらいしかないんです、「笑顔」と「笑顔じゃない顔」ぐらい。だけどその分、状況や関係性を描いていけばどうにでもなる。そうすると、「セリフは余計かな」「なくても通じるよな」と思うので、最終的に、どんどんセリフを減らしていきます。足すことはあんまりないですね。漫画では、セリフがないところに「…」を入れると心の声みたいな表現になることが多いんですけど、「…」もやっぱり読んでしまうので、僕は流れを一旦断ち切る効果として「…」じゃなくて無音にしています。

舞台でお笑いをやっていると、お客さんの呼吸をコントロールしているところが少しあるんですね。笑う時って「息を吐く」ということだと思うので、その前に息を吸わないといけない。お笑いは「間」が大事って言われますけど、実はそういうことなんじゃないかなと思っています。一旦お客さんに息を吸わせて吐かせる、その吐かせることが「笑い」になるのかなと。『ぼくのお父さん』でも、こういう無音の「間」で息を吸って、それで次に、例えば66ページでは野菜を食べるシーンがあるんですね。食べた瞬間無音になって、その次にちょっと面白い言葉があって、という風に、実際読者が笑ってくれるかどうかはわかりませんが、そうなったらいいなと思って描いています。

岩田

私もここはすごく面白いなと思っていました。3コマ目まですごく盛り上がって、そのあとが無音で……これもやっぱり緩急の付け方の効果ですよね。

矢部

そうですね。やっぱりずっと続くと、引き立たないとか、そういうこともあるのかな。それで言うと44ページでも「笑い」じゃないけど、ここで一旦息を吸って、吐き出してもらいたいなということでこういう風にしているのかもしれない、というのを描いている時は全然意識していませんでしたが、喋っているうちにわかってきました(笑)。

岩田

実は趣味で漫画を描くことがたまにあって、基本的にギャグマンガばっかり描くんですけど。

矢部

そうですか。すごいですね。

岩田

でも、私はびっしり文字を書いてしまって、矢部さんのように絵に頼るということが全然できないんです。だから、文字を書かずに一種の空気が作れる矢部さんはすごいなと思います。

矢部

ビシッとギャグというか複雑なツッコミとかがあるのもいいなと思うんですけど、どちらかというと引き算で(文字が)無い方がいいかなという好みで描いているかもしれないです。

岩田

矢部さんが漫画の創作活動をされていく中で、お笑い芸人というキャリアが活かされたということは何かありますか。

矢部

舞台でネタをするのに台本を作るんですね。台本は、自宅で、机で考えて書くんですが、そういう時間があったのは今に役立っているかもしれないです。あと、やっぱり舞台上の動き、右から左に物語が流れていくみたいなところも似ていますね。僕はお笑いのコントとか漫才の次に、お芝居とか映画にも出させて頂くことがあったんですが、その時にその2つの作り方の違いも勉強することができたので、その経験はすごく大きかったです。お笑いには話と話のつながりの合間に絶対「笑い」があるんですが、普通の芝居では笑うところがないのにお客さんがずっと見ていられる。それは何故なのかということを考えることがあって、そのことは、漫画を描く上で「ギャグがないところをどういう風に描いていけばいいのか」を考えることにも繋がりました。

岩田

お笑いの台本は、戯曲みたいにセリフだけを書いていくのですか。

矢部

そうですね、漫才はもう本当にセリフだけですね。だから僕の漫画でも、ふたりで喋るシーンが多かったりするんですよね。大家さんと二人でお茶してるとか。そういう形がやっぱり描きやすいんです。その中でお互いに会話が噛み合わなかったりするのが「おかしいなあ」と思って描いているんですけど、それはお笑いで台本を書いていたものに近いかもしれないかな。セリフだけでも成立しているところに絵をつけているということだと思うので。

岩田

そうすると、やはりお笑いの経験が活かされているのですね。

矢部

そう思います。

岩田

こういった少しネガティブなことを書くとき、町田さんはどのようにメンタルを保たれているのですか。

岩田

逆に、漫画の笑いとお笑いの笑いで違うなと感じることはありますか。

矢部

どうですかね。違いは分からないですね。でも、漫画は何でもできちゃいますよね。何でもできるから何でもしないほうがいいなと思っています。舞台でやるコントとか漫才は制限された中でできることをやるけど、漫画は結構突拍子もないことも描けちゃうし何でも言えちゃう。でも、それだとやっぱり面白すぎて面白く感じないということがあると思うので、それは意識しているかもしれないです。

岩田

両方経験しているからこその話ですね。

2. 矢部さん流漫画の描き方

岩田

『大家さんと僕』『ぼくのお父さん』は「小説新潮」の連載でしたが、連載を始める時、全体の構成を考えてから取り掛かかったのでしょうか。それとも、小さいネタを考えながら連載を進めていくのですか。

矢部

これは「単行本を一冊作りましょう」というところから連載が始まっているので、長期連載を前提に始めたわけではないんです。だから、12話で行きましょうと決めて、最初にある程度全体の内容を考えます。そして、例えば、一つは縄文土器をみんなで作る話……といった感じのものを最初に決めておいて、それを実際に描くときに一旦考えます、1話分を。そこまではまだ文章です。その文章をコマに当てはめて、1頁8コマを6〜8ページ、足りないなってなったらもうちょっとギャグも入れて……という感じで考えていきました。

岩田

先に一冊作る計画があったんですね。

矢部

そうなんです。構成は映画の脚本の書き方などを読んで三部構成とか、クライマックスとか、ここが一番盛り上がるとかを勉強しました。

岩田

ちなみに矢部さんは、漫画を描く時に何コマ目から描きますか。

矢部

僕は、結構ページ単位で描くことが多いんです。このページはこれを描く、とか。だから1ページ1ネタになっていることが多いんですけど、描くとしたら、最後のコマからかも。

岩田

えっ? 結末からですか。

矢部

最後のオチを描いて、「最後はこうなるから、そこに行くために話をどう組み立てるか」を、ページ単位で考えます。

岩田

絵とセリフはどちらから書きますか。

矢部

初めのアイディアを書き出す段階では落書き帳に絵とセリフ両方を書いているんですけど、それがまとまってちゃんとネームにするときには、文字からですね。今使っているソフト(CLIP STUDIO PAINT)の中に、最初にセリフだけを全部書き出してそのセリフをコマに配置できるという便利な機能があって、それを見つけてからはそうしています。

あとは、漫画家のつげ義春さんが好きなんですが、「つげさんの漫画はセリフとモノローグだけでも成立していてエッセイとして読めるものに絵がついている」というようなことをつげさんの文庫本の解説で読んで、「そうかセリフだけでできているといいんだな」と思って自分でも最初は文章だけで書いているのかもしれません。そこから絵を描いてみて、余計な文章を削っていくという感じです。

岩田

絵が主体だと勝手に考えていたんですけど、文章も大事なんだなぁってあらためて思いますね。

矢部

そうですね。

岩田

矢部さんは今、4コマ漫画という形をとっていますが、4コマ漫画にした特別な理由はあるのですか。

矢部

最初は「僕でも描けた」ということからだったと思います。漫画の描き方の本にも4コマ漫画は基本だし描きやすいとあったし、コマ割りができなくても、しなくても、シンプルなコマ割りなので漫画は出来上がりますもんね。それで最初は4コマで描いていたんですけど、実は編集の人に「4コマだと鋭いオチがないと難しいから、矢部さんには向いてないかもしれないですね」って言われて……。だから、4コマ漫画のコマ割りを使っているけど4コマで落ちてないから、正確に言うと4コマ漫画じゃないですよね。8コマとか。まあ「4コマっぽいコマ割りを使っている漫画」という感じかも。

岩田

言われてみるとそうですね。ずっと繋がっていて、エピソードだけで終わるとか。

矢部

そうなんです。ですから、「芸人をやっていたのに、そんなに鋭い落ちはないですね」と言われて、「いやそんなことないでしょう」とその時は思ったんですけども、結果的にそれがいいなと思っています。

岩田

いずれ今とは違う形の漫画を描く計画はありますか。

矢部

他の漫画を読んでいて「こういうのをやってみたい」と思うけど、いまはまだ勉強しているところです。できる自信は、まだありませんが。

岩田

それでは、『大家さんと僕』や『ぼくのお父さん』のようなエッセイ漫画ではなく、今後完全なフィクションに挑戦するご予定はありますか。

矢部

完全と言えるかどうか分かりませんが、実は、ちょっと違う設定のものを描こうと思って準備はしています。でもまだまだ。どう描いても僕の話になっちゃうので、難しいなと思っています。

C o l u m n

デジタルで描いています。

岩田

『ぼくのお父さん』はオールカラーになりましたが、どのような画材を使っていらっしゃるのですか。

矢部

僕はずっとデジタルのペンタブを使って描いているんです。今はiPad Proを使っています。

岩田

デジタルなんですね。アナログで描いているのだと思っていました。

矢部

実は、漫画をアナログで描いたことはないんですね。でも一枚の絵とかポスターを描いたり、発売されたものの中でいうと、カルタの絵を描いたりした時には、アクリル絵の具とかペン──Copic(コピック)などを使って色を描いたり色を塗ったりします。そういう物で描くのも好きですけど、やっぱり漫画は修正も多いのでデジタルで描きますね。

岩田

デジタルだとは思えない柔らかい線で、濃淡とか掠れ具合がすごくいいなと思っていました。

矢部

《バケツ》ツールとかでベタっと塗らないで、《筆》のツールを使って塗っているんです。デジタルのいいところは、先ほどお話した引き算、後から「これはいらないな」と思ったらどんどん消せることですね。

岩田

実際にはこの下書きの段階からもうデジタルでスタートしていくのですか。

矢部

そうですね。でも最初の段階の、ネームのようなものを書くときには落書き帳を使っていますよ。

P r o f i l e

写真提供 新潮社

写真提供 新潮社

1977年生まれ。 芸人・マンガ家。

1997年に「カラテカ」を結成。芸人としてだけでなく、舞台やドラマ、映画で俳優としても活躍している。初めて描いた漫画『大家さんと僕』で第22回手塚治虫文化賞短編賞を受賞。

●

その他の著書に、『大家さんと僕 これから』『「大家さんと僕」と僕』(共著)がある。最新刊は『ぼくのお父さん』(いずれも新潮社)。