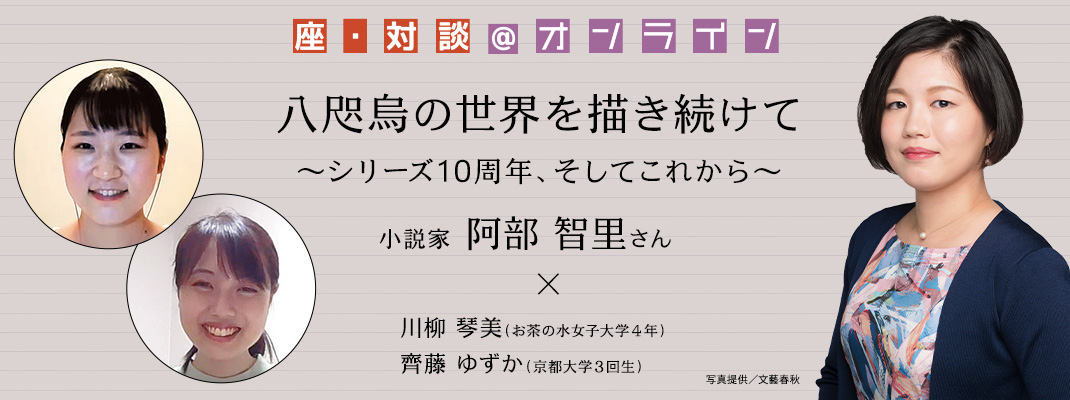

座・対談 @ オンライン

八咫烏の世界を描き続けて

~シリーズ10周年、そしてこれから~

阿部 智里さん(小説家)

阿部 智里さん プロフィール 著書紹介 サイン本プレゼント

1. 原点

阿部智里

阿部智里

『烏の緑羽』

文藝春秋/定価1,760円(税込)

川柳

今年はデビュー、そして「八咫烏シリーズ」(以下、「八咫烏」)10周年ですね。おめでとうございます。もともと高校2年生の時に「八咫烏」のエピソード0ともいえる『玉依姫』の原型となるものを書かれたのが始まりだったということですが、読者に伝えたいこと、問いかけたかったことというのは変わらずに貫いてこられたのでしょうか。

阿部

『玉依姫』に関して言うならば、当時高校生の時に伝えたかったテーマそのものは全く変えずに「八咫烏」の作品としても書いています。

創作全般のテーマ性で言うと、私は「自分の目には世界がこう見えているけれども、あなたはどう思う?」というスタンスで作品を書いているのですが、デビュー後の10年で私自身も社会も価値観はどんどん更新されてますから、当然、それに対応してテーマの伝え方も変化してきたし、これからも変わり続けるだろうと思います。創作物に関するスタンスは昔と変わらず、ただ書いて人に見せて「どう? 面白い? 駄目?」みたいな感覚ですね。

川柳

「八咫烏」を読んでいると、愛や視点の違いなど、深くて大きなテーマが根底に流れていて、考えさせられることが多いです。そういう世界の見方のようなものは高校生の時から持っていたのですか。

阿部

視点や立場によって見えているものが違うというのは、いま思うと小さい頃から父に鍛えられたのかもしれません。

父がいつもいろんな映画を観ていたんですけど、あるとき隣で「いま出ている人たちは正義? それとも悪?」と聞いたことがあるんですよ。それに対して彼は「主人公側ではあるけれども正義か悪かは分からない」と答えるんですね。その時の私は「主人公側なら正義の味方じゃないの?」ってすごく不思議に思ったんですけれども。でも、たとえば時代物だと、全く同じ時代でも主人公が違うと全然違う描き方になるじゃないですか。だから一方的に主人公だけを応援するのではなく、「実際はこうだよね」みたいな視点の感覚を、いまほどは明確ではないけど小さいころから父に刷り込まれた部分はあるように思います。

川柳

お父様の影響が大きかったということなんですね。

齊藤

高校生のときに"玉依姫"を執筆されたきっかけは、書きたい物語の構想があったのですか。それともキャラクターや景色が浮かんで書こうと思ったのでしょうか。

阿部

いろんな方面から書く契機というのが出てきたんです。私は当時からプロ作家になりたくて、色々と賞を見据えて作品を考えていました。ファンタジーが大好きだったので、小学生の頃は西洋ファンタジーをやろうとしたけど知識が足らなくて大失敗。中学生の頃は東洋ファンタジーをやろうとして、そこでもやはり知識が足りないということに気がつくんです。その結果、「いま自分が生きている日本を舞台にしたファンタジーなら勝負ができるのではないか」と思って和風ファンタジーに挑戦してみようと思ったのが、題材を選ぶきっかけでした。

次に、どのような作品にしようかなと考えた時に、<生け贄にされた女の子が、自分を食べるかもしれない神様を、母親として育てる>というストーリーが思い浮かんで、これなら面白いのではないかと思ったんです。そこから神話とかを色々調べ始めて、たどり着いたのが"玉依姫"でした。

齊藤

志帆にあたるキャラクターが最初に思い浮かんだということですか。

阿部

志帆と椿にあたるキャラクターが最初に思い浮かんで……でもキャラクターよりも設定ですね。<生贄イコール母親>、<神様イコール子供>だったらストーリー性があるかなと。同時に、私は最初に映像でワンシーンが浮かぶことがあって、それを作中にどう生かすかを考えながら全体を作ったりもします。"玉依姫"の場合は、冒頭で書いた<雨のバス停で女の子が不思議な男の子と出会う>というシーンがパッと思い浮かんで……そこが原点になるかな。

齊藤

結構早い段階からプロの作家を志望されていたようですが、当時はどのように思っていらっしゃったんでしょうか。

阿部

「大言壮語」と思われるのは承知で申し上げると、自分は生まれつき作家であると思ってて。それがプロであるかアマチュアであるかの違いだけで、どういう人生をたどったとしても何らかの形で物語を作ることはやめられなかったと思います。

といっても、小さい頃はそこまで自覚がなくて、ただお絵かきするように物語を作って「楽しい」と思っていただけだったんです。それがあるとき、「作家」という職業の存在を知り、「自分が物語を作り続けるのなら、それでお金を稼いで一生ご飯を食べていけたほうが絶対得じゃん」「私がやるのはこれしかない」と気づいたという感じですね。

齊藤

かなり小さい頃から物語を作っていたのですね。

阿部

物心がついてまだ文字を知らない頃は、絵で物語を作っていたんですよ。その作った物語を片道30分の幼稚園バスの中で友達に聞かせるということもしていましたね。

2. 伏線の張り方

川柳

「八咫烏」は、新刊が出ることで既刊の意味が変わるところがシリーズの面白さでもあり魅力の一つだと感じています。最初の『烏に単は似合わない』(以下、『単』)を書いているときにその先の『玉依姫』のことまで見えているけど書けない、言えないということがたくさんあったと思います。そうしたことにもどかしさを感じることはありませんでしたか。

阿部

本当におっしゃる通りです。色々仕込んでいて自分には見えているものがあったんですけれども……。

私は作品一つ一つに小テーマ、そして中テーマがあり、最後にはシリーズ全体を通して見えるような大テーマを設定していたつもりだったんです。一冊を読むとその小テーマが回収できるように物語を書いています。大テーマ・中テーマに関しては一冊の中で回収しきれなかった伏線を意図的に残したものもあったんですけれども、途中、ある意味私が言いたいことの全部が言えてない状態で世に出すことになったので、時々意図していない読み方をされてしまうこともあるんですね。それは構造上仕方ないことだけれども、出してから「しまったな」と気づくこともありました。もどかしく感じることもあったけど、そう思われてしまったのは私の力不足ですし、読者の方が考えた解釈に間違いはないわけで、作者は作品でできることは作品内でやらなければならないと思っています。日々勉強ですね。

個人としては、「ああ、こういう風に読まれちゃったか」とか「違うんだよな」「あの時にああいう風に書いておけば良かった」と思うことは常にあります。

川柳

すべてにおいて緻密に伏線が張りめぐらされていて、10年単位で伏線を回収できることに圧倒されてしまいます。

阿部

幸いなことに、私は10年間本を出させていただいたのでそれができましたが、実は3巻で打ち切りになる可能性もあったんです。もしもそれで終わっていたら、仕込んでいた中テーマ・大テーマを回収できず、いまこのような場面でお話することもなかったかもしれません。運が良かったということに尽きますね。

齊藤

やはり書いていくうちに話の筋を変えたり、途中で追加したりということもあるのですか。

阿部

私自身もコントロールできないレベルで絶対に変えられないラインというものはありますが、それ以外の伝え方や枝葉の部分、もしくは絶対変えられない部分をより鮮明にするために必要な改変はどんどんしていきます。

ほかのインタビューでも話していることですが、たとえば

齊藤

キャラクターと頭の中で面談されているという話は本当なんですね。

阿部

そうですね。その場合は、私が迷っているときや、ストーリー上変えられる部分で出張ってくることが多い気がしますね。変えられる部分に関してはそういうキャラクターとの面談が結構大きなウエイトを占めているかもしれません。書いていく中でむしろそのキャラクター自身の個性が強くなっていって、「もうこの立場になったらこのルートには行けない」と判断したら亡くなったりとか、「この人にはここで死んでもらおうか、どうしようか」と迷っていると自力で生き残ったりとか。「私は生き残った方が絶対にお得ですよ」とプレゼンした人もいるし、むしろ潔く受け入れてくれるキャラクターもいます。

面談のときは、阿部さんがそのキャラクターを呼び出す感じなのですか。

阿部

感覚としては、面接室に私がキャラクターを呼び出して来てもらう感じですが、時々は向こうから、ごくまれに主張が強すぎてノックせずにいきなり飛び込んでくる子もいたりしますよ。

齊藤

その話を聞いているだけで、すごく楽しくなりますね。

3. 芯を捉える

川柳キャラクターが個性的で面白いですよね。印象的なセリフも多くて、本を見るだけでその場面が浮かんでくるのですが、そういうセリフはやっぱり自然にキャラクターが喋り出すのでしょうか。

阿部

ここは難しいですね。キャラクター達も私から生まれたものではあるので、そこの境目を感じること自体が非常に難しいんですけれど、ときどき作中の場面が映像で浮かぶことがあって、そういう時にスルッと彼らが喋るんですよ。それを私は描写している感覚に近いですね。そういう意味ではやっぱり「キャラクターが喋っている」のかもしれません。

川柳

キャラクターも成長するに従って内面も変わっていくので、それが言葉にすごく表れているような気がします。また、すべてのキャラクターに絶対的な悪とか善というのがないですよね。外伝を読むとそれが鮮明になって、「この言葉の裏では、こういう心理があったんだ」という発見があります。キャラクターはどのようにして作っていくのですか。

阿部

見た目は案外気楽に作れるんですけれど、内面のほうは結構難しいですね。

キャラクターメイキングで本当に大事なのは見た目や肩書きよりも性格です。私はそのキャラクターが大事にしている芯の部分を設定してから、それを取り巻くものを外側から作り上げていきます。そうすると、当然、隣にいるキャラクターが同じ方向を見ていたとしてもその人の動機が違うので、何か事件が起こった時に取る行動が変わってくるんですね。同じ肩書きでも、同じような生まれ育ちであったとしても、個々の核の部分が違うことによって全く違うキャラクターになります。ですから、内面と外側を作り上げる順序が逆の場合もありますが、そのキャラクターが何を大事にしているか、核にあるものをまず捉えるようにしています。

川柳

いまお話を聞きながら、いろんなキャラクターが浮かんできました。

阿部

それを最初にやると、どんなに話が進んでもブレないんですよ。シリーズが進んでいくと伏線が結構複雑になってくるんですけれども、それでもキャラクターの芯の部分をしっかり捉えていると全編通して矛盾がない行動を取らせることができるので、結構おすすめの方法ではありますね。

川柳

いま『烏は主を選ばない』(以下、『主』)を読み返すと雪哉がかわいすぎて懐かしいなと思うんですけど、今のお話で彼が何を大事にしてきたかということに納得がいきます。

私は新刊が出るたびに毎回1巻から全部読み直すんです。そうすると同じ本を読んでいるとは思えないくらい感想も見えるものも違うので、皆さんにも「八咫烏」を何回も読み返してほしいなと思います。

阿部

ありがとうございます。そういう本を作りたくて書いてきたので、そう言ってもらえると頑張ってきて良かったなと思います。

写真提供/文藝春秋

写真提供/文藝春秋

1991年群馬県生まれ。早稲田大学文化構想学部在学中の2012年に『烏に単は似合わない』が史上最年少の20歳で松本清張賞を受賞。2014年同大学院文学研究科に進学、2017年修士課程修了。デビュー以来、壮大な異世界ファンタジー「八咫烏シリーズ」を毎年1冊刊行し、『弥栄の烏』でシリーズ第一部完結を迎える。3年ぶりに刊行した『楽園の烏』でシリーズ第二部がスタート。10月に第二部3巻となる新刊『烏の緑羽』が発売予定。シリーズ以外の作品では、『発現』(文春文庫)、『妖し』『猫はわかっている』(共著、文春文庫)がある。