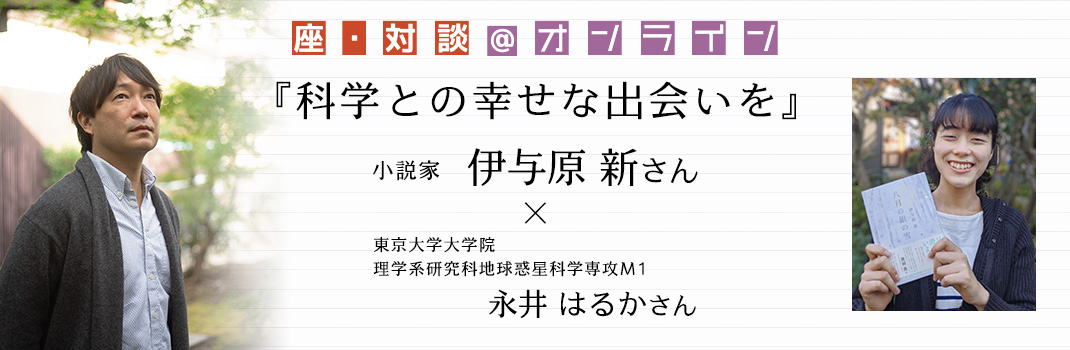

座・対談 @ オンライン

「科学との幸せな出会いを」伊与原 新さん(小説家)

今回は、2019年『月まで三キロ』(新潮社)で新田次郎文学賞を受賞した伊与原新さんにご登場いただきました。元地球惑星科学の研究者という経歴を持つ伊与原さんに、同大学院の後輩となる永井はるかさんが迫ります!

今回は、2019年『月まで三キロ』(新潮社)で新田次郎文学賞を受賞した伊与原新さんにご登場いただきました。元地球惑星科学の研究者という経歴を持つ伊与原さんに、同大学院の後輩となる永井はるかさんが迫ります!

伊与原 新さん プロフィール 著書紹介 サイン本プレゼント

1. 研究者時代の思い出

.jpg) 『八月の銀の雪』

『八月の銀の雪』

新潮社/本体1,600円+税

まずは伊与原さんについて少し伺いたいと思います。伊与原さんは神戸大のご出身ですが、どんな大学生でしたか。

伊与原

3年生まではアルバイトをしたり学部や学科の友達と遊びに行ったりする普通の学生でしたよ。できたら大学院まで進んで研究を続けたいという思いはありましたけど、熱心に何かを勉強するとか、それ以上の高いモチベーションはなかったですね。4年生になってからは、入った研究室の環境がすごく気に入ってずっと大学にいましたけど。

永井

そうなんですか、なんだか意外です。神戸大から東大大学院に進まれたのには、何かきっかけがあったのですか。

伊与原

神戸大はすごくいい環境だったんですけど、なんて言うんでしょう、やっぱりちょっと憧れるじゃないですか東大って。神戸大にもいい先生はたくさんいらっしゃったんですけど、東大には教科書に名前が出てくるような、例えば僕らの時代だと松井孝典さんといった有名な先生がいるというイメージもあって、何か刺激的な感じがしたんですよね。あとね、浜野洋三先生が『地球の真ん中で考える』(岩波書店)という本を書いていて、それを大学4年生の時に読んで凄く衝撃を受けたんですよ。内容は、地球磁場の変動と気候変動の間には関係があるっていう話。浜野先生のアイディアというのは氷床の消長──大きくなったり小さくなったりするのが地球の自転変動に影響して、ダイナモに影響して地磁気が変動するという説でした。そういうことを言ったのはたぶん浜野先生が初めてで、それを読んで当時は凄く驚いたんです。いまでこそ地球システムみたいな考え方が普通ですけど、当時は多圏相互作用みたいなことがすごく面白く感じたので、東大にいる浜野先生のところで勉強したいと思ったんですよね。それが東大大学院を受けようと思ったきっかけです。

永井

入ってみていかがでしたか。

伊与原

入った当初はやっぱり神戸と少し文化が違うので、馴染めなくて1年くらい辛かったかな。浜野先生はすごく素晴らしい方で気にかけていただいたんですけど、東大の人たちはやっぱり意識が高いし優秀で、先輩たちが何の話をしているのか全く分からないという、そのついて行けなさに結構ショックを受けましたね。マスターぐらいまで頑張って取ったらやめようと思っていたんですけど、M2の頃になると先輩とも仲良くなり楽しくなってきて、それからはもうやめられなくなりました(笑)。

永井

博士課程を修了した後研究者になられましたが、研究者時代の思い出をお聞きしたいです。

伊与原

やっぱり仲間に恵まれたというのが一番良かったことですね。先生にも先輩にも本当に恵まれたので、みんなでフィールドに行くのがすごく楽しかったです。僕は太古代というすごく昔の時代の地磁気を研究していました。アフリカとかオーストラリアとかカナダとかに古い岩石を取りに行っていたんだけど、そういうのが思い出として強烈に残っていますね。大学院生活とか研究者としての活動自体は本当に楽しかったです。

ただ、あまり結果を出せませんでした。大昔の、何10億年前の古地磁気をやるということの難しさをクリアできなくて、自信のあるデータを得られず、人に自慢できるような論文が書けなかったんですね、最後まで。少し専門的な話になりますが、単結晶を使った古地磁気測定というのをずっとやりたくて考えてたんです。でもどうしても磁力計の感度が上がらなくて、単結晶ではなかなか難しい。どんなにトライしてもちゃんと測れない、それが一番苦しんだところですね。どうやったらうまくいくのかを考えたけど、結局最後までわかりませんでした。

永井

私も今は研究自体はとても楽しいです。でも、始めたばかりなので結果が出なくても「まだまだこれから」と思えるけど、確かにやり続けても結果が出ないと辛いですね。

伊与原

ある程度は壁にぶち当たるものなんですが、やはり何かブレイクスルーが無いとなかなか続けていけないと思います。楽しいだけで最後まで行ける人はなかなか少ないと思いますね。

2. 小説家への転身

伊与原さんは富山大で助教を務めながら、その間に小説を書き始めたとか。

伊与原

富山大にいた時、今言った通りあまり良い結果が出ないことが続いていたんです。なおかつ、東大にいる時はそうやって世界中のいろんな場所へサンプリングに行けたんですけど、富山ではそういう機会もお金もなくて……。自分のやりたいことはできないし、やったらやったであまりうまくいかないし、ということでずっとモチベーションが下がっていたんですね。で、実験の合間にミステリーばかり読んでいる時期があって、その時にふとトリックを思いついて。これぐらいのものなら自分に書けるんじゃないかって、家に帰って少しずつ小説を書いてみたんですよね。それを新人賞、このときは江戸川乱歩賞に応募したのですが、最終候補に残ったと連絡が来たんです。結果は落選でしたが、原稿を読んだ出版社の人が「もうちょっと書き続けてみませんか」と言ってくださって、だったらもうちょっとやろうかなと思って、それでデビューしたという経緯です。

永井

初めて書いた小説が最終候補に残るなんて凄いですね。もともと文章を書くのが好きだったのですか。

伊与原

文章を書くのは別に苦じゃないんですけど、まとまったものは書いたことがありませんでした。日記みたいなのを書いていたとか、何かをネットで発表していたとか、そんなことも全くないですね。

永井

では、雑誌に小説を投稿したのもそれが初めてだったんですね。

伊与原

そうですね。せっかく最後まで書けたものなのでどこかに応募したいと思って。小説の書き方なんて分からない中で書いたものですから、結果に一番驚いたのは僕です。

永井

凄いですね。そのあと、研究者を辞めて小説家になられましたが、小説家を選ぶことに迷いはなかったのですか。

伊与原

迷いはありましたよ。なんて言うんでしょうね、やはり未練はありました、研究に。「研究と小説と両方やったらいいんじゃない?」ってまわりの先生たちに留められたんですけど、出版社からオファーをもらって締め切りがある媒体の仕事をやらなきゃならなくなったときに、アマチュアの時と違って責任もあるし、やっぱり両方やるとなるとキャパオーバーになる、それは無理だなと思って。で、当時は小説のほうが面白いと思っていたので小説を選びました。

永井

その選択はよかったですか。

伊与原

小説を選んだことに悔いはないんですけど、昔の友達がまだ研究を頑張っているのを見たりフィールドに行ったという話を聞いたりしていると、もう自分には絶対その生活が戻ってこないんだなって。大学って独特の雰囲気があるじゃないですか。そこの世界から自分が離れてしまったんだなと思うと少し寂しい気持ちになることは今もありますね。

永井

私も研究をやめて就職をしたら、研究を続けている友達を羨ましいと感じるんでしょうか。ちなみに、伊与原さんが思う大学の独特の雰囲気ってどんな感じですか。

伊与原

なんて言うのかな、好きな事を言っていい場所(笑)。今はそうでもないのかもしれないけど、時間という概念があまりなかったり、夜中にしか来ない人や普通に大学で寝ている人がいたり、いつもコーヒーを淹れる香りがずっとしてるような感じとか。あと変なことを言う先生がいっぱいウロウロしてる感じとか、そういうイメージですかね、僕は。

永井

それは凄くよくわかります(笑)。

3. 『八月の銀の雪』のこと

永井それではいよいよ作品について聞いていきたいと思います。新刊の『八月の銀の雪』を読ませていただきました。私は収録されている五つの短篇のなかで「アルノーと檸檬」が一番好きです。この主人公が夢を見失って自堕落な生活を送りますが、私もそういうふうになってしまうことが時々あって、でも周りの人と話すことで前を向けている部分があるので、主人公に大変共感しました。キャラクターでは寿美江さんがとても好きです。

伊与原

僕も「アルノーと檸檬」が気に入っています。もともとミステリーを書いていたので、最後にちょっとだけ種明かしがある作品がやっぱりいいんですね。なので一番好きな話ですね。

永井

そうなんですね。『月まで三キロ』を読んでいても、表題作「月まで三キロ」で月まで3キロってどういうことなのかなと思わせて、そのあとにそれが明らかになった時や、「エイリアンの食堂」でプレアさんが「わたし、一三八億年前に生まれたんだ」の真相を説明した時は嬉しくなりました。

伊与原

なんてことはない話を書く時でも、どういう情報をどういう場面で出そうかなということは一番気にしています。ミステリーではその順番が本当に重要になってくるんですけど、『八月の銀の雪』とか『月まで三キロ』みたいな作品はミステリーではないのでそこまで気を遣わなくてもいいとはいえ、読者に最後まで飽きずに読んでもらうためには、自分が一番伝えたかったネタを、一番いい場面で出せるように気にかけながら書いてますね。

永井

ちなみに『八月の銀の雪』は前作の『月まで三キロ』と雰囲気が似ていますが、今回はどんなコンセプトで書こうと考えていらっしゃいましたか。

伊与原

『月まで三キロ』では、「科学とか研究者の世界に触れることで人生に行き詰まっている人の世界の見え方が少し変わる」という小説を目指したんですね。でも、<科学>という言葉が出てきたらそれだけで拒絶反応を起こす人もやはりいっぱいいます。これがどれくらい一般の人にウケるんだろうって思いながら出版したんですが、結果的に今まで出した本の中で一番多くの人に読んでもらえたんです。こういうテーマでもちゃんと受け入れてもらえるということがわかって、じゃあもう少し続けてみようということで、『八月の銀の雪』を書きました。

『月まで三キロ』はね、「ほっこりしました」とか「いい話でした」という感想が多くて、もちろんそれはそれで嬉しかったんですけど、次はもうひと味足したかったんですね。『月まで三キロ』のように読後感のいいもので、そこにちょっとダークな部分、ビターな要素が入ってもいいなということを意識して書きましたね。

永井

ダークな部分というのは具体的にどのようなものですか。

伊与原

例えば、「十万年の西風」は<科学の功罪>みたいなことをテーマに、風船爆弾とか戦争のことにも触れました。また、表題作「八月の銀の雪」でも、コンビニで働いている外国人や就活の話というのは、わりと社会の抱える問題ですよね。社会問題を正面から捉えようと思ったわけではもちろんないですけど、そういうことをあえて出してみました。

永井

それは全然気づかなかったですね。

伊与原

気づかないぐらいでちょうどいいんですよ。

永井

伊与原さんとしては、コンビニで働く外国人とか科学の功罪についていろんな人に知ってほしいという気持ちがあったのですか。

伊与原

そこまで強い思いはないんですけど、社会の一部として「そういうこともあるよね」ということは少し考えていましたね。

コンビニ外国人に関しては、自分もコンビニで拙い日本語を話すバイトの外国人を見ると、ちょっと幼い感じがするなといつも思っていたんですよね。でも実際はそんなことはなくて、母国語で話し合ったらすごいレベルの高い議論ができるかもしれない。自分自身も研究者の時に海外で学会発表をしたりしたら、英語が全然下手なので思っていることをうまく言えないじゃないですか。専門家として言いたいことはいっぱいあるんだけど、それをうまく英語で言えないことのもどかしさというのを経験していたので、コミュニケーションのとれなさだけで相手を見下したりしていないだろうかということを自戒も込めて書いたところもあります。これを書く前に『コンビニ外国人』(芹澤健介/新潮新書)という本を読んだんですけど、やっぱりいろんな人がいるんですよね、コンビニの外国人にも。ベトナムではエリートで「東大の経済学部にいます」みたいな人もいる。そういうことを普段気にかけることすらないですよね。

永井

そうですね。コンビニ外国人がどんな人たちかは考えたこともなかったので、本を読んで確かにコンビニ外国人への見え方が変わったかもしれません。

P r o f i l e

写真提供 新潮社

写真提供 新潮社

1972年、大阪府生まれ。神戸大学理学部卒業後、東京大学大学院理学系研究科で地球惑星科学を専攻し、博士課程修了。富山大学で助教を務めながら書いた『お台場アイランドベイビー』(角川書店)で2010年横溝正史ミステリ大賞を受賞。2019年、『月まで三キロ』(新潮社)で新田次郎文学賞、静岡書店大賞、未来屋小説大賞を受賞。最新刊『八月の銀の雪』(新潮社)は、第164回直木賞候補作となる。

その他の著書に、『リケジョ!』(角川文庫)、『梟のシエスタ』(光文社)、『蝶が舞ったら、謎のち晴れ──気象予報士・蝶子の推理』『磁極反転の日』(以上、新潮文庫)、『ルカの方舟』『コンタミ 科学汚染』(以上、講談社文庫)、『博物館のファントム──箕作博士の事件簿』(集英社文庫)、『青ノ果テ──花巻農芸高校地学部の夏』(新潮文庫nex)、『ブルーネス』(文春文庫)がある。