- HOME

- 受験生の方へ

- 危ない!あなたの大学生活は大丈夫?

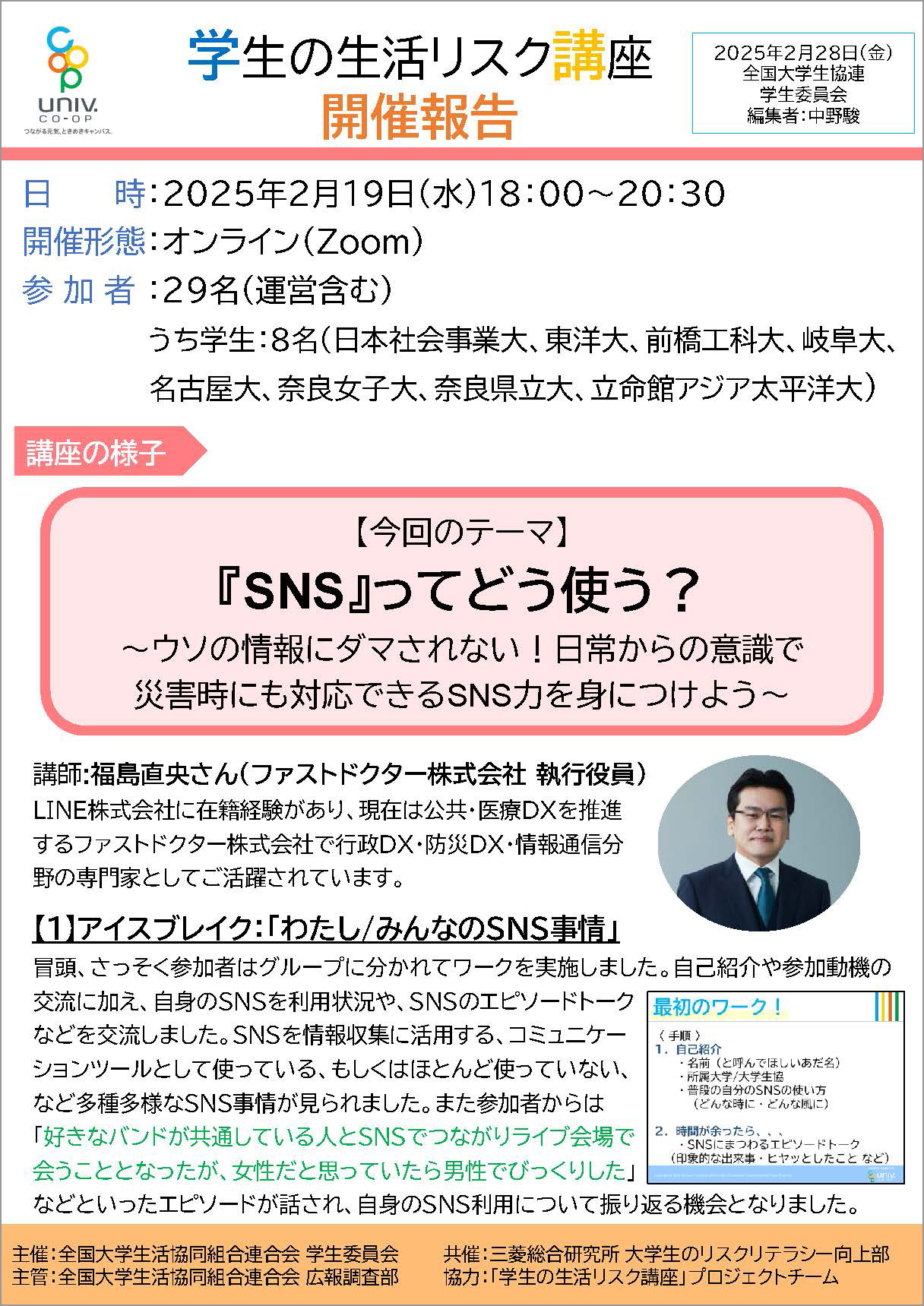

- 2025年度 第1回 学生の生活リスク講座 開催報告 『SNS』ってどう使う?

2025年度 第1回 学生の生活リスク講座 開催報告

『SNS』ってどう使う?

2025年 2月19日(水) 18:00-20:30

参加申込締切:2月17日 (月)

参加費:無料

開催形態:オンライン会議システムZoom

※URLは後日申込者へ共有

参加対象:全国の学生・大学生協役職員・大学教職員

開催趣旨

学生の生活リスク講座では、学生のリスクをテーマにした専門家による講義と参加者によるディスカッションを行っています。今回は「SNS」をテーマに、SNSだからこそのリスクやメリット、日常から災害時(自然災害時)の活用を考えていきます。

※お申込み・講座は既に終了しております

参加者の学生目線での声(アンケートより抜粋)

(1) 講座への参加動機

- 「学生のリスク講座」という名前だったので普段の生活の中で活かされるものがあるのではと思い、参加しました。

(U・Aさん 岐阜大学) - 私はSNSをあまり使っていませんが、なんとなくご情報が入り乱れているイメージがありました。しかし、SNSは選挙戦の行方を左右するなど大きな影響力を持ちつつあり、関係ないでは済まされなくなってきました。そこで、SNSをどう使いこなせばよいのかを知りたいと思い、参加しました。

(N・Sさん 岐阜大学) - SNSを頻繁に利用するため、その上でのリスクというのを改めて学びたいと思い参加しました。

(S・Yさん 前橋工科大学) - 緊急時のSNS活用について。普段から意識すべき点はどのような点かを学ぶために参加した。

(S・Sさん 富山大学) - 講義の案内があった時に共済についての参考になると思ったから。

SNSのリスクについてわかると思った。

(N・Rさん 奈良県立大学) - 大学生協の学生事務局として社会的課題(防災減災やSNSトラブルを含む)について取り組んでいるため、その活動に活かせる知識を得たり、自分自身で考え他の人の意見を聞き交流する機会を得たりするために参加した。

(M・Aさん 奈良女子大学) - 防災に興味を持っているためそのひとつとして災害時のネットリテラシーを学ぶために参加した。

(T・Kさん 日本社会事業大学) - 全国のオンライン講座ってどんな感じなんだろう?と思ったのがきっかけです。

また、高校生のときは自制していたのですが大学生になってSNSをたくさん利用するようになったので、テーマにも興味を持ちました。

(H・Yさん 名古屋大学) - SNSに関して、今、立命館生協で問題視されているため、今後の参考にしたいと考えたから。

(T・Hさん 立命館アジア太平洋大学) - SNSが仮想空間でなく、人間の生活において利便性を高める拡張空間になって来た今SNSに対する自己管理意識や他者から与えられるものに対しての意識を高める必要があると思ったから。

(K・Yさん 福山市立大学既卒) - テーマに関心があったから。

(T・Kさん 岐阜大学既卒) - 以前実施していた、リスク講座に参加をさせていただいたこともあり、これまで大学生協で活動する中でさまざまなリスクを組合員に伝えるべきかを考える必要があると思っていたため。講義の部分が多く、自分たちが考えるべき課題が見つかる時間になりました。本日の講座に参加したご感想や、講座を受けて今後の行動に活かしたいことを教えてください。

(T・Sさん 跡見学園女子大学既卒)

(2) 講座の感想、今後の行動に活かしたいこと

- 講座の中身に関して言うと、説明が分かりやすかったです。能登半島沖地震や熊本地震の例など具体的な事例や、自治体内のLINEの活用等の図があったためです。また、「だいふく あまい」という頭文字が印象に残りました。リテラシーを今一度持ってSNSを活用したいと思いました。

(U・Aさん 岐阜大学) - SNSを見る側、発信する側のそれぞれの立場で気をつけるべきことを学び、SNSのリスクや求められている役割がわかりました。特にコミュニケーションの役割だけでなく、情報収集の役割も果たしているということは新たな発見になりました。災害が発生した場合、特に情報の発信面で役割を果たせることは新たな気づきでした。周りの人にこの災害時の有効なSNSの使い方を伝えていきたいと思います。

(N・Sさん 岐阜大学) - 10代〜20代の情報収集媒体がSNSという中で、デマ情報を見分ける自信がある人は少ないという話を聞き、私自身も確かにそうだなと振り返り、内心ドキッとする内容が多々ありました。どの情報が正しいのか、SNSを使用するのであれば、その辺を再度自信に問いながら行動していきたいなと思ました。また、若い世代だからこそ、SNSに敏感でない親祖父母世代のための活かし方を学んでいきたいなと感じました。

(S・Yさん 前橋工科大学) - オープンなSNSにフォーカスした情報リテラシーを考える機会となったと思います.

どちらかというと担当してきた分野なので知っているお話も多かったのですが,どうしても個々人が手元で見る媒体だからこそ個々人の技量に左右されると改めて思いました.

大学生協としては,SNSないし情報リテラシー教育はできることが無限大にあると考えていますが,その中でも毎日の生活をいつ脅かすか分からない防災というカテゴリにおいては,ご講演の中で紹介されていたようなもの然りに優先して力を入れて取り組めるよいと感じました.

(S・Yさん 岩手大学) - SNSを使うことに対して、怖がることなく正しい知識と正しい意識を身につけることが必要だと感じた。普段から、発信されている内容の正誤を判断する意識をしておくことで、緊急時のSNS活用についても正しい内容を判断できるようになっていきたいと思う。 (S・Sさん 富山大学)

- 自分のSNSのリテラシーは何を投稿して良いか考えると高くないと思った。災害時の情報収集についてあまり考えてないのでこの機会に普段から意識しようと思った。他の人がどのアカウントやアプリを使っているか知れたのでそれらを参考にしようと思う。災害時には冷静でいられない部分もあると思うので日頃から考えておくことが大切だと思った。今回、知ったことを部会で共有したい。

(N・Rさん 奈良県立大学) - 若者世代におけるSNS普及のリスクを中心にお話しいただき、改めて情報を発信する・受け取る際の危機管理を意識するきっかけになった。またリスクだけでなく、ICT活用の可能性についてもご説明があったのが印象的だった。普段から使う機会が多く「当たり前」「日常」になりつつあるSNSだからこそ、そのリスクも可能性もあまり考えなくなっていたので、多くの人のより良い生活につながるような使い方を自分ができるようにすることに加え、周りの人々に広めたいと思った。

(M・Aさん 奈良女子大学) - 大学生は、守られる立場から守る立場へと変わる中で周りにどう正しく情報を発信するか、受け取り伝えるかというところも重要になってくることだと考えた。誰もが使いやすいツールや情報共有の方法とは何かと考えた時まだまだ難しい所も多くありますが、取捨選択や冷静な判断は誰もが取り組めることだと思うので、周りにはそこから広めていければと思います。

(T・Kさん 日本社会事業大学) - 災害時のパニックで自分の周りの被害状況を発信してしまいがちだけど、そこで個人情報の漏洩にもつながる可能性もあることをワークを通して実感しました。地震10秒診断を用いると、より身近なこととして感じられると思い、知れてよかったです。災害時に「逃げて」ではなく「みんな逃げているよ」の方が危+B12機感を持ってもらいやすいという話には、なるほどと思いました。SNSを活用できる若者として、災害が起きた時に高齢の方に正しくそれを伝えるべきだという視点は今まで気づかなかったので、参考になりました。今日学んだことを機関紙で組合員に発信したいです!

(H・Yさん 名古屋大学) - 今回は特に災害時のSNS利用についてピックアップされていましたが、本当に発信してもいい情報なのか、本当に信頼できる情報なのかというのは、災害時だけではなく普段から意識しないといけないということを改めて感じました。

(T・Hさん 立命館アジア太平洋大学) - 今回の講座のワークなどで単純に書かれている情報だけを見ていることが多かったと実感しました。出自やそれが投稿されている時間など様々な観点から情報を判断することが大切だと教訓を得ました。

(K・Yさん 福山市立大学既卒) - 災害時に発信してもいい内容かどうか判断するワークのなかで、実際に災害時によく見る投稿内容だなと率直に想い、その時に自分が発信する立場で適切かはもちろん、受け取る側としても棒ダウいな情報に困惑してしまいそうだと思いました。情報の発信内容について自分も判断できるようにしたいと思います。

(T・Kさん 岐阜大学既卒) - 講義の時間がたっぷりとっていただいていたので、自分たちが考えるべき課題が見つかる時間になりました。みんなが情報を受け取れるツールを使っていく必要性や「発信をしない」という選択も大事だということを学びました。大学生は、守られる側ではなく、守る側だと思います。冷静な判断が求められる災害時に最善の選択ができる人を増やすには、どのような教育(学び)が必要なのか、学生・職員・教職員も含めて考えていきたいと思いました。

(T・Sさん 跡見学園女子大学既卒) - 今回の講座を受けて非常時のSNSは恐れるべき点もありつつ、うまく情報を拡散したり、活用したりすることができるのであれば、情報をあまり手に入れることができない人に情報を提供し、手助けができるという点で有用であるというのが最も印象に残った。やはり活用できる人が倫理観を持って活用をしていくことがすごく重要なのだなと感じた。戦争や兵器と似ていますが。

(I・Jさん 東北大学既卒) - SNSで発信されている情報の信憑性を確かめるためにどのような見方をするべきか、また周りに迷惑をかけないためにどのSNSでどのような発信をするべきか、実践して考えるいい機会になりました。

(K・Kさん 埼玉大学既卒)

(3) 今後の講座に求めるテーマ、これまでの大学生活の中で感じたリスク等

- 最後に「大学生活が狙われる50の危険」の本を紹介されて中身が気になったので紹介してほしいなと思いました。

(U・Aさん 岐阜大学) - 大学生になると様々なサイトにアカウント登録をします。例えば、リクナビなどの就活サイトやホテル等の予約サイトとかがあります。名前とメールアドレス(たまに住所も)の記入を当たり前のように求められていますが、これって実は個人情報を渡していて、危険なことなのかな?と気になりました。

(N・Sさん 岐阜大学) - 電気代や水道代が安くなりますとアパートにきた人がいました。怪しかったので入れなかったです。

(N・Rさん 奈良県立大学) - 消費生活におけるリスク(マルチ商法、脱毛やエステなどの契約など)後者については、自分の友人が押しに弱くて断れず、高額の契約を結んだ事例を知っているので。

(M・Aさん 奈良女子大学) - リスクではないかもしれませんが…大学生ゆえに(?)いろいろ頑張りすぎて突然気力が全くなくなる現象を防ぎたいです。

(H・Yさん 名古屋大学) - バイトの形態が様々になってきている今安全なバイト選び、ブラックバイト、闇バイトの観点から。

(K・Yさん 福山市立大学既卒) - 商品を買う時の品質と価格のバランスの見分け方(何によって価格が高くなったり、低くなったりしているのかとかを改めて知りたい。)

(I・Jさん 東北大学既卒)