小泉八雲 足跡探訪

「八雲とセツ:島根・熊本での出会い」

齊藤ゆずか(京都大学大学院修士1回生)

昨年の夏の終わり、ひとり旅で島根に立ち寄った。大学の友人に訪れるように勧められていたのが「小泉八雲記念館」だった。

『怪談』など、日本の不思議な言い伝えや怪談・奇談を英語で残したことで知られる八雲。彼の作品で知っていたのは「耳なし芳一」という怪談だけだった。目が見えず、琵琶の演奏をしながら平家物語を語る琵琶法師の芳一。夜な夜な語りを請われていた相手は、平家の怨霊だった。気づいた寺の住職が、芳一を守るべく全身にお経を書くが、耳に書き忘れてしまう。怨霊に耳がちぎられてしまうも、芳一は助かった。

幼いころに読み、どうしてそんな間違いを!と住職にさけびたくなったが、今ならわかる。日焼け止めをよく塗り忘れてしまうのだ。赤くなってかゆくなるだけで、ちぎられずに済んでいるのが幸いというもの。

八雲が実は日本生まれではない、ということも聞いたことがあったが、その人生について詳しく知ったのは、記念館を訪れてからのことだった。

小泉八雲は1850年、ギリシャで生まれた。本名はラフカディオ・ハーン。父の出身地であるアイルランドに2歳で移り、イギリスの学校で学んだのち、19歳でアメリカに移民してジャーナリストとして文筆の仕事を始める。カリブ海の島に2年間住むという経験をしたのもアメリカ時代のこと。ニューヨークで英訳された『古事記』を読んだことをきっかけに1890年、日本にやってきた。明治の中ごろである。

地図にしてみれば、地球をぐるりと回るように足跡がついているのがわかる。八雲がこんなにも、世界中を旅するように渡りながら生きてきた人物であるとは思っていなかった。記念館には八雲が愛用していたスーツケースやルーペが展示されている。八雲は行く先々で、その地の文化や風土に魅了されていたという。横向きの肖像写真からは想像できない、フィールドワーカーとしての小泉八雲の姿が現れてくる。

八雲が日本で最初に落ち着いたのが松江の地だった。島根の中学校の英語教師として赴任したのだ。松江では、彼が怪談を書き綴るきっかけになる出会いがあった。のちに妻となる女性・セツは、武家の出身で、八雲の世話をするために下宿先へやってきた。

セツは幼いころから物語が好きだった。彼女は人から聞いたり、本で読んだりした物語を、八雲に語って聞かせた。

記念館では、八雲によって残された怪談話から、島根が舞台のものを朗読した音声を聞くことができる。セツもこのように八雲に語りかけていたのだろうか。語り手としてのセツの役割が大きかったことがうかがえる展示だった。

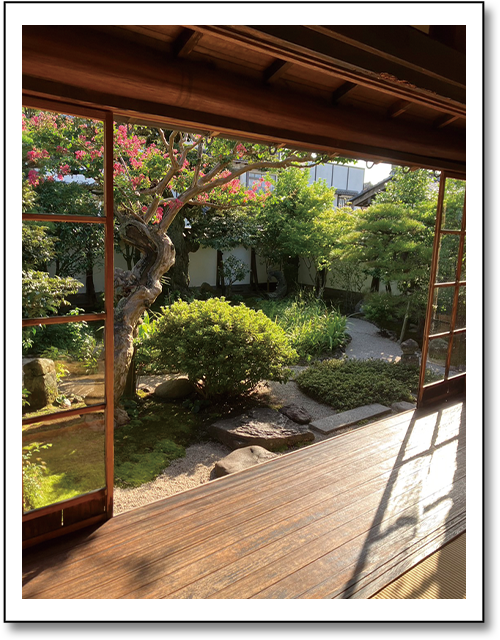

記念館の隣に、八雲とセツが暮らしていた家がある。士族から借りた、美しい庭のある日本家屋で、わたしが訪れたときは木に桃色の花が咲いていた。午後の陽が差し込む室内には、和室には不釣り合いなほど背の高い机と椅子。説明書きには、八雲が少年時代に左目を失明し、右目の視力もとても悪かった、とあった。顔を机にこすりそうなほど近づけて文章を書いていたため、机が高いのだという。

知らなかった作家とその妻の人生に、わたしはいつの間にか夢中になり、彼らが紡いだ物語の世界に浸るように過ごした。松江を去るとき、電車を待つ駅のホームで、西洋紳士風の服装にステッキをもった男性がいた。帽子で顔は見えなかった。そのとき、もしかして時を越えて八雲がここに立っているのではないか、と空想してしまうくらいに、わたしは彼に心を奪われていた。電車にひとたび乗ると、男性の姿はもうなかった。

年が明けて、今年の1月。わたしは友人と熊本を旅行していた。熊本市街の地図を眺めていて、賑わいのある大通りの裏に、「小泉八雲旧居」という文字を見つけた。わたしは思わず声を上げ、友人に頼んでそこへ寄った。

受付の方が案内してくれた。松江にあったのと少し似た、すてきな日本家屋だった。1891年から1894年まで、八雲は熊本で中学の英語教師をした。この地で八雲には長男が誕生した。

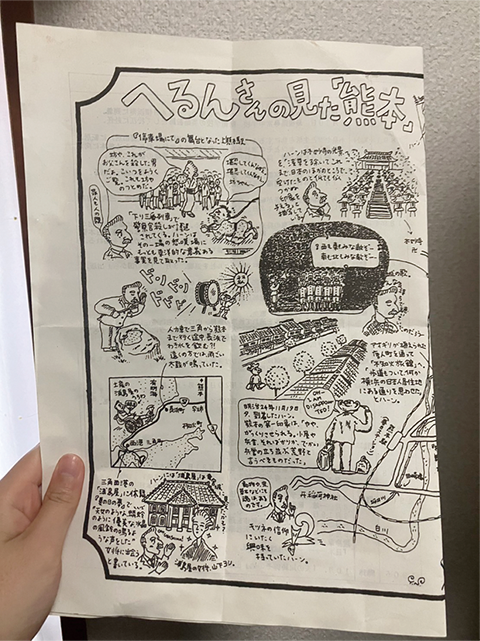

旧居の中には動画が流れていて、熊本の文豪ゆかりの地を紹介していた。八雲に特化したものとして、「へるんさんの見た『熊本』」という手書きのイラスト入りの地図をもらった。「へるんさん」とは、ラフカディオ・「ハーン」からとった八雲の呼び名である。

室内には、八雲が書いた手紙も展示されていた。八雲はセツと、「ヘルンさん言葉」と呼ばれる、少し変わった日本語でコミュニケーションをとっていた。助詞が抜けていたり、英語と同じ文の構造をとっていたり、いわゆる、「片言」の日本語に近い。それを手紙の上の文章として読むと、なんとも微笑ましい気持ちになった。「ヘルンさん言葉」で書かれた「ヘルンさん言葉」の構造や文法の規則性を理解していたセツも、八雲に「ヘルンさん言葉」で話しかけ、手紙を書いていたという。「ヘルンさん言葉」は、八雲とセツがお互いを思い合った先に成り立っていたコミュニケーションだったのだろう。

八雲は熊本の家には神棚をつくり、毎朝そこへ柏手を打ってお参りしていたという。熊本の家を拠点に、日本各地へ旅行に出かけてもいた。日本の生活の何が、それほどまでに彼の心を惹きつけたのだろうか。

近代化していく熊本の様子を眺めることは、「古き良き」日本の姿に憧憬を抱いていた八雲にとっては、あまり好ましいものではなかったようだ。八雲は教師を辞め、神戸の新聞社に就職して熊本を去る。神戸ではセツと国際結婚の手続きをすると同時に、帰化して日本国籍を取得した。まだ国際結婚がとても珍しかった時代のこと。長谷川洋二『八雲の妻 小泉セツの生涯』(今井書店)によれば、八雲は法的に関係を結ぶことで、セツよりもかなり年上である自身が亡くなったあとの、セツの生活を守ろうとしていたと考えられる。

東京帝国大学の教員として東京に移り住んだ八雲は、心臓を病み、その地で54年の生涯を閉じた。

旅を終えてから、八雲の作品を読んでみようと手に取った本がある。『骨董・怪談』(個人完訳小泉八雲コレクション・平川祐弘=訳/河出書房新社)では、八雲が英語で出版した『骨董』と『怪談』を、それぞれ日本語に訳したものを読むことができる。

『骨董』も『怪談』も、複数の短編によってできあがっている。八雲が日本に伝わる物語を再話し、文学作品としての力を与えている。

もとになっている話の舞台は、日本の津々浦々にわたり、いまわたしが暮らしている京都の、日ごろよく通るような場所が描かれている作品もあった。地域で語り伝えられてきた物語が、英語で世界の読者のところへ飛び立って行ったのだ。そして、日本語に訳されて帰ってくる。物語も八雲と同じように旅をしている。

とくにわたしが気に入った2篇を紹介したい。いずれも『骨董』の中に収められている作品で、まずは「幽霊滝の伝説」。セツが語った物語を基にした、5ページも埋めきらない短い物語だが、怪談の面白さを存分に味わうことができる。

幽霊滝へ行き、賽銭箱を持ち帰ってくれば、仲間から今日紡いだ分の麻を全部もらえる、ということで、「お勝」という女性が息子をおぶって滝へ向かう。怪談を読んでいていつも思う、やめときゃいいのに……という肝試しでこの物語は幕を開ける。

滝では自分の名前を呼ぶ不気味な声を聞くが、気の強いお勝は無事に賽銭箱を持ち帰る。しかしそれで何も起きないというわけはない。そこからの展開が見事だった。あまりに救いのない恐怖が、ものすごいスピード感でやってくるのだ。

ひとりではなく肝試しを勧めた周囲の女性たちと一緒に怪異に気がつくというのもまた良い(と言うのがはばかられるほどの結末ではあるが)。驚きが彼女たちの発する言葉に現れ、短い物語は残酷なまでに美しく結ばれる。

もうひとつは怪談話ではないが、「蛍」という、エッセイにも近い文章である。日本の蛍を紹介すべく筆をとった八雲は、蛍の種類や名前の由来、名所、蛍を捕って売るという生き方、蛍を主題にした歌や俳句にまで話を広げる。「蛍」から出発してここまで書けるのか、と、もはや八雲が研究者のように思えてくる。

面白く読んだのは、蛍をテーマにした俳句に、八雲が英訳を付けているところだ。単なる解説・説明ではなく、短い俳句に対応するように1~2行で、わたしは英文学を専攻しているわけではないので印象ではあるけれども、詩の味わいを感じさせる英語で訳している。

八雲の歩んだ道のりを思いながら、美しく不思議な物語という形で、昔の日本に出会う。これらの不思議はまだどこかに潜んでいて、蛍の光が瞬くように、ゆっくりと息をしているのかもしれない。

齊藤ゆずか(さいとう・ゆずか)

京都大学文学研究科修士1回生。怖い話やお化け屋敷は得意ではないが、小学校のころは図書館で、「ぎりぎり怖くなさそうな」怪談話を読み、その古く擦れた紙の質感も相まって、夜にひとりでいられなくなるのがお決まりだった。

長谷川洋二

長谷川洋二 個人完訳小泉八雲コレクション・平川祐弘=訳

個人完訳小泉八雲コレクション・平川祐弘=訳