出版社のお仕事 小説が本になるまで

〜いずみ委員 新潮社に潜入する〜

小説はまず雑誌に掲載され、次に単行本化され、最後に文庫化される。でも単行本や文庫本の中には「本書は書き下ろし作品です」と書かれているものもある。これらの違いはいったい何? そもそも本はどうやって作られているの?

そんな私たちの疑問に、新潮社6部署の担当者の皆さんが丁寧に答えてくださった。小説が雑誌に掲載されてから本として市場に出回るまでを、順を追ってご紹介しよう。

雑誌(小説誌)・・・

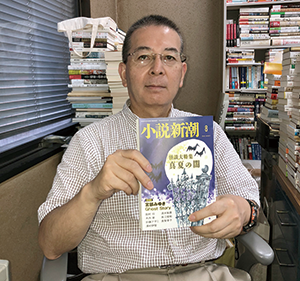

『小説新潮』編集長の江木裕計さん。たっぷり1時間近くお話を聞かせていただきました。

『小説新潮』編集長の江木裕計さん。たっぷり1時間近くお話を聞かせていただきました。

雑誌はその出版社がどのような考えに基づいて出版しているのかを外部に示す窓でもある。『小説新潮』では、ベテラン作家を多く起用することによって、年配の読者がゆっくり読め、「娯楽=読書」という人に満足してもらえるような内容の雑誌を目指している。それと同時に、これから文学賞を受賞する若手作家を起用することで、彼らが自信を持ってプロのステージに立てるよう支援もしている。

また、「山本周五郎賞」「女による女のためのR−18文学賞」など文学賞にも深く関わっている。文学賞に関する仕事は新潮社全体で行われており、小説新潮編集部だけでなく出版部や文庫出版部の人も携わっている。

単行本・・・

出版部の中瀬ゆかりさん。中瀬さんのイチ押しは、『マリコ、うまくいくよ』(益田ミリ)でした。

出版部の中瀬ゆかりさん。中瀬さんのイチ押しは、『マリコ、うまくいくよ』(益田ミリ)でした。

それらを統括する立場にある出版部の部長・中瀬ゆかりさんは、ジャンルを問わずすべての本の制作にタッチしている。そのため、毎月膨大な量のゲラを読むという。おまけに、「飲みに行くのも作家さんとだったり、オフの日にもケータイやメールで緊急の連絡が入ったりするので、もはや仕事とプライベートは線引きできない状態です」とのこと。しかし、「好きでやっているから苦にはなりません」と笑っていらっしゃった。

文学は作家の内なるものから湧き出てくると考えているため、作家が書きやすい環境を整えることを意識している。そのため、「感覚を研ぎ澄ませて、作家さんの中にあるものを見つけて提案するようにしている」らしい。出版部の部長としては、作家と担当編集者の関係がうまくいっているかどうか、常に気を配っていると仰っていた。この仕事をしていて嬉しいことは、「書き下ろしの原稿を世界中で一番先に読めること」。作家という生身の人間と深く関わる仕事なので、くよくよせず嫌なことはすぐに忘れることを心がけていらっしゃるそうだ。

文庫・・・

基本的に、単行本で評価が確定したものを文庫化する。単行本を文庫化する場合、 自社で発行された本なら発行から2年半を目安とし、他社で発行された本なら発行から3年待つのが一般的。自社刊行の単行本をすべて文庫化するわけではなく、どの本を文庫化するかは会議で決定している。そうして文庫になるのは毎月自社本6〜8点、他社本5〜6点、翻訳本1〜2点程度 とのこと。その他にも文庫書き下ろしを月2〜3点出版している。書き下ろしを依頼するのは主に若手の作家が中心。雑誌を経由するのはコストがかかるため、そう簡単なことではない。いきなり文庫化することで若手作家を応援しているのだ。

大学生にはお馴染みの新潮文庫。編集部の副部長、佐々木勉さんにお話をうかがいました。

大学生にはお馴染みの新潮文庫。編集部の副部長、佐々木勉さんにお話をうかがいました。

新潮文庫では、夏と冬にそれぞれ「新潮文庫の100冊」と「紅白本合戦」という二大フェアが展開されている。特に夏に開催される「新潮文庫の100冊」では、若い人におすすめの本がピックアップされている。読者にとって、このフェアが小説とのファーストコンタクトになる可能性も踏まえて慎重に選書が行われているので、どの本を読もうか迷っている人は是非参考にしてほしい。

今夏の「新潮文庫の100冊」フェアでは限定プレミアムカバーの小説が8点刊行されたが、「これは利益度外視で、新潮社のプライドをかけて作っています」とのことなので、欲しい方はお急ぎください。

装幀・・・

出版部のフロアは本だらけでいかにも出版社という印象だったが、装幀部には大きなパソコンが目立つ。壁には展覧会の案内の絵葉書が貼られていたりして、出版社というよりデザイン事務所にいる印象だ。

新潮社装幀部で使用されているパソコンはすべてMacだ。自らデザインすることもあれば、外部委託することもある。

壁際に並べられた本棚には写真集や画集がずらりと並べられていた。カバーに使う写真やイラストを考えるときに参考にするためだ。イラストを頼むときにどのイラストレーターさんが適任か考えるため、「展覧会にも積極的に足を運んでいます」とのこと。イラストレーターの中にはポートフォリオを作って持ち込んでくる人もいるので、そういったものはすべて保存しておいて、この人のイラストが相応しいと判断すると依頼をかけるそうだ。

目標としているのは、読者がずっと手元に置いておきたくなるような本を作ること。「奇をてらわず、作品や読者に寄り添ったデザインを心がけています」と仰っていた。

校閲・・・

校閲部の飯島秀一さん。実際に作業中のゲラを見せていただきました。

校閲部の飯島秀一さん。実際に作業中のゲラを見せていただきました。

小説が完成すると、印刷所にデータを入稿して校正刷りを出してもらう(出校)。最初の校正刷りを「初校」と言う。初校を読みながら、事実関係や内容のチェック(校閲)を行う。作品の舞台が近場なら、通勤や休みの日のついでに事実確認してくる人もいる。逆に北海道や九州など遠方の場合は、Google Earthを利用して位置関係を確認することもあるらしい。他にも登場人物を書き出したり、時間の経過をチェックしたりする。そうして事実と異なっている箇所や矛盾点に鉛筆の疑問を入れ、初校を担当編集者に渡す。

初校は編集者経由で著者に渡り、著者が指摘箇所を修正するかどうか判断をして赤字を入れる。赤入れされた初校が戻ってきたら、今度はそれを印刷所に送って再び校正刷りを出してもらう。これを「再校」と呼ぶ。

再校と初校の赤入れが合っているかどうかチェック(校正)してから、再校の校閲を行う。

この「出校→校正・校閲→著者チェック」という一連の作業は基本的に2回繰り返される。

赤入れの終わった再校が戻ってくると、これを印刷所に回す。次に上がってくるのを「念校」と言い、これは赤字箇所がきちんと修正されているかチェックするだけで終了する。

なお、その本が絶版にならない限り校正原本は保管され、間違い等があった場合、増刷時に修正できるようその旨を記すことになっている。校閲部部長の飯島さん曰く、「いわば我々の失敗の記録です」。校閲部としては、やはり第1刷から完璧に仕上げたいようだ。

宣伝・・・

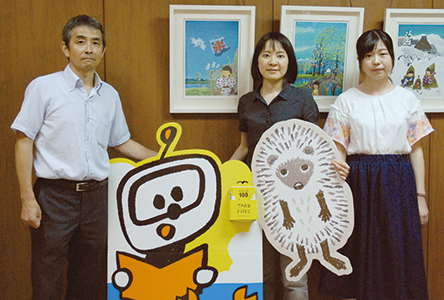

宣伝部の橋本 恭さん(一番左)に半日アテンドしていただきました。ありがとうございました!

宣伝部の橋本 恭さん(一番左)に半日アテンドしていただきました。ありがとうございました!

TV局や新聞などメディア各社に新刊を売り込むのも宣伝部の仕事で、毎月新刊一覧を送って自社の本をアピールしている。 宣伝のタイミングは単行本発売時。新刊が出たタイミングで強くPRし、文庫化されるタイミングで映像化を狙う。映像化が決定すると、文庫本にカバーや帯をかけたりする。ツイッターアカウント「新潮社広報宣伝」(@SHINCHOSHA_PR)などのSNSや、ホームページでの情報発信も重要な仕事だ。仕事上かなりの量の本を読んでいるが、 趣味で他社の本も結構読まれるそうだ。

今回新潮社の6部署でそれぞれお話を伺って思ったのは、皆さん「本」がとてもお好きなんだな、ということだった。プライベートの時間を削って仕事をすることも苦にならないくらい、「本」を溺愛されている。そうして生み出された本が世に出回っている。出版社は本好きの本好きによるすべての読者のための職場なんだなあ、と胸が熱くなった。さあ、書を求めて本屋へ行こう。

(取材日:2018年8月3日)

奈良女子大学博士研究員。今回新潮社の社内を取材させてもらって、「本ってむっちゃ愛されて生まれてきたんやな」と実感した。1冊の本の向こうに大勢の人がいる。そのこと自体がもはや壮大なドラマだと思う。