いずみ委員の往復書簡 P2

SNSを通してメッセージを送ればすぐに受け取れる現代、多くのひとがポストに手紙を投函することも少なりました。そんなデジタルの時代に、今回、いずみ委員同士で往復書簡に挑戦してみました。たまには「手紙」も、いいものですよ。

手紙の楽しみ

後藤万由子

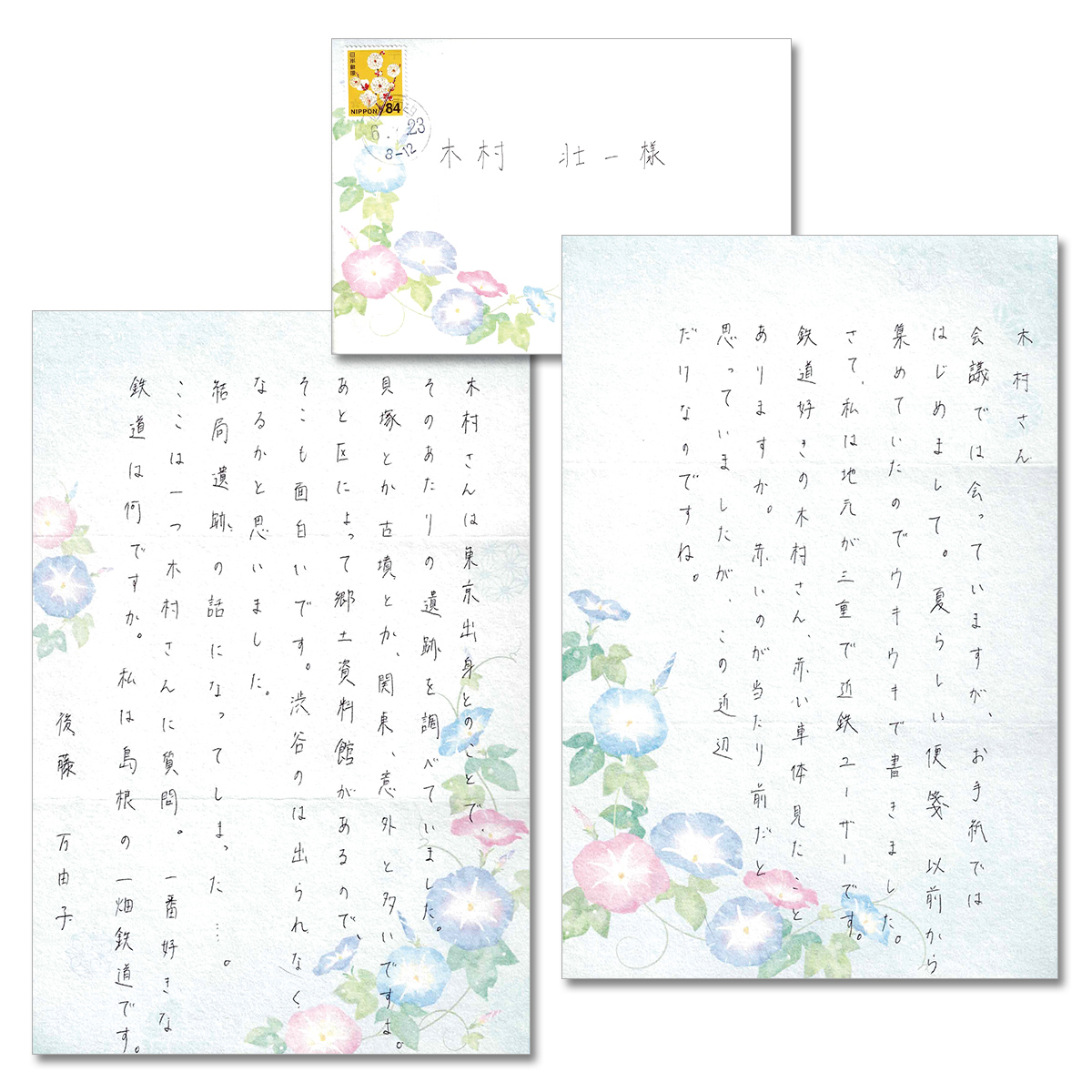

今回手紙を木村さんに送るにあたって、まず夏らしい便箋を探すのが楽しかったです。もともと手紙はよく書いていましたが、ここのところめっきり書く機会が減ってしまい、集めていた便箋が寂しそうに引き出しに押し込まれていました。

手紙を書くことがある、と友人に言うとよく驚かれます。「今どき書く人なんているんだね」だとか、「書くって何を」だとか。私も慣れていなかった時は書き方に困っていましたが、案外書き始めると面白いことに気づきました。相手の趣味だったり好きなものについてじっくり考えたりするのは、意外と日常ではそんなにありません。結構楽しいですよ。

また、季節や相手の趣味に合わせて便箋を選ぶのは心躍ります。今は文房具屋さんに行くと季節にあったものはもちろん、古風なものから可愛らしいものまで様々です。目移りしてしまって、沢山買ってしまいそうになります。家に持って帰って綺麗な便箋を眺めるだけでも癒しの時間になります。

基本相手は皆手紙を受け取ると、私の感覚ですが、喜んでくれます。私は友人や担当の先生や親に、特に何もなくても送ることがあります。先生が相手だと近況報告などがありますが、毎回便箋が五枚ほどになります。充実しているんだね、と相手から言われますが、それは手紙だから余計にそう思われる気がします。LINEやメールではなくて手紙だからこそ書ける文章や相手に伝わる印象って、ありませんか。月並みな意見かもしれませんが……。

私が手紙を書くのは、何か伝えたいことがあるから、というよりはそれ自体が楽しいからかもしれません。綺麗な文章かどうかだとか、言葉遣いやらマナーやら、そういったものはそこまで考えなくても良いのではないのでしょうか。書き出すと「ああ、あれもこれも書きたいな」と次々と思い浮かんでくるのも手紙ならではの楽しみです。

そう書いているうちに、また文房具屋さんに行きたくなってきました。この『izumi』が発行されるのは9月。おそらく秋の便箋が出ているのではないでしょうか。これを読まれている読者の皆さんにも少しでも手紙の楽しさが伝わったなら嬉しいです。文房具屋さんに行ってみたり、身近な方にちょっとしたメッセージを送ってみたりすると、新たな発見があるかもしれませんよ。

手紙の中に何を詰めよう?

木村壮一

封筒、夏らしい便箋、直筆の文字、さらに内容のすべてが自分に向けられていると思うと、手紙はとても贅沢だなと感じた。LINEやメールと比べると、直筆による“ライブ感”があった。ドラマでは手紙を読む場面で書いた本人による朗読が入るが、まさにそれだった。後藤さんとは、いずみ編集会議で1回しか会ったことがないのに、そこまで感じるのだから手紙ってすごいと思ってしまった。

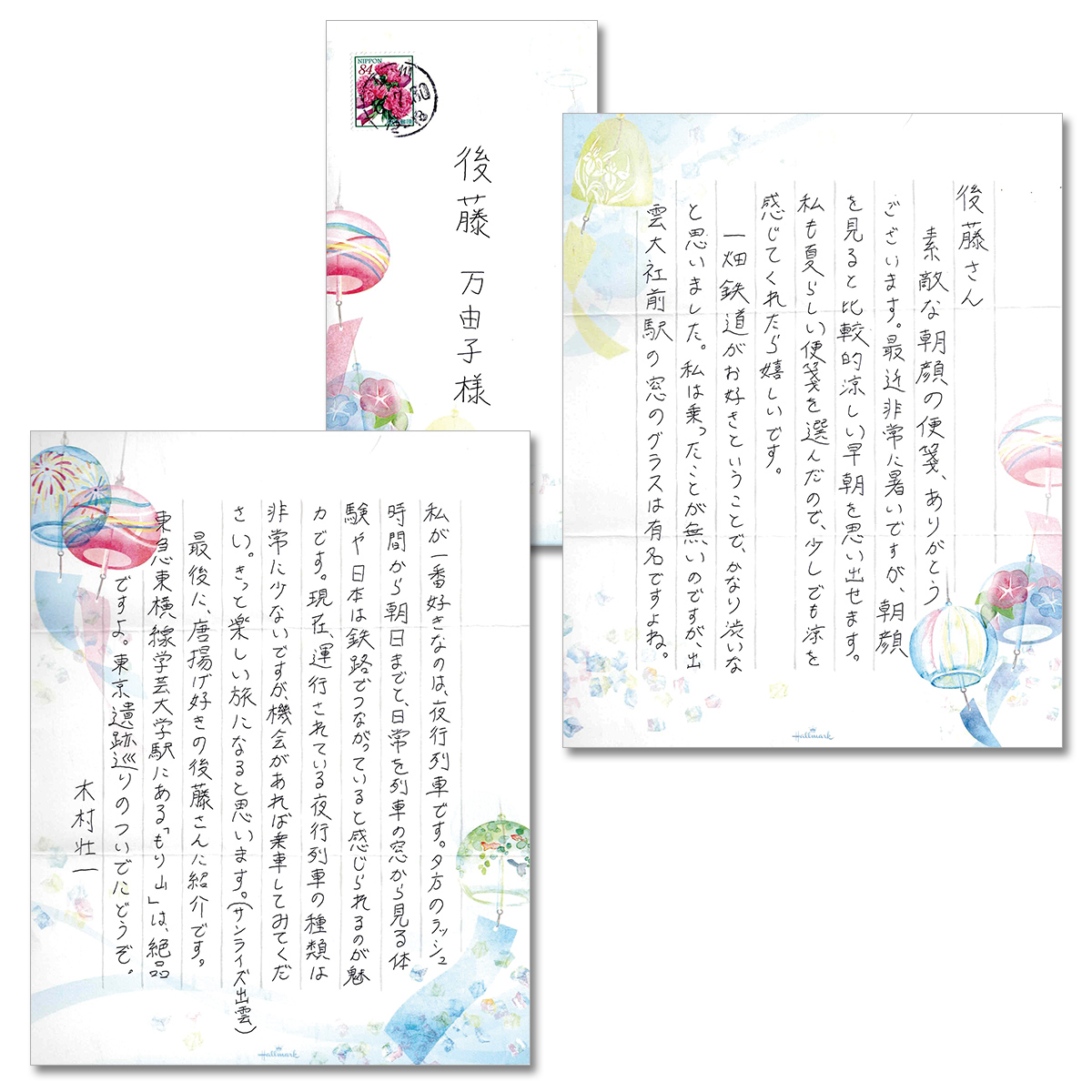

自分が鉄道好きであることを覚えてくれたようで、その話題に触れてくれたのが嬉しかった。赤い車両はあまり見たことないなと思っていたが、よく考えてみれば東急東横線、東京メトロ丸ノ内線、京急電鉄にレッドサンダーなど、思った以上に赤い車両を見ていた。そんなに思い出せた自分に、少し驚いたが。2枚目冒頭、東京都の遺跡の話から始まり、後藤さんらしいなと思った。東京って確かに歴史を感じられる場所が多くあり、自宅の近くには古墳のある公園や代官屋敷があったりする。以前、世田谷区の歴史巡りツアーに参加し、案外地元も知らないなと感じたことを思い出した。渋谷区の施設には行ったことがないので、今度行ってみよう! 最後は、「一番好きな鉄道は何ですか?」という質問で、結構難問である。実は、鉄道好きと言うとよくこのような質問を受けるが、鉄道といっても色々な要素がある。路線、車両、鉄道会社……、どれを答えるべきか? 一畑鉄道乗ってみたいな。

返信では、まず封筒と便箋を探しに行くことから始まった。様々な種類があったが、風鈴なら涼しさを感じられると思い購入した。最初から質問に答えるのも失礼かと思い、便箋とか頂いた手紙の内容に触れていたら、あっという間に1枚目が終わりそうになってしまった。慌てて本題に入る。今や数少ない寝台列車だが、その魅力が少しでも伝わっていればいいな。最後に夏らしい切手を貼って、手紙が完成した。ふー、手紙作成は達成感があるな。

今回の往復書簡を通じて、「手紙」はプレゼントボックスではないかと考えた。手紙という箱の中に、相手のための封筒・便箋・切手・言葉・文字を詰められる。それぞれは小さな要素だが、全部が合わさると大きなプレゼントになるんだな。相手のことを考えながら一つひとつを選ぶことは、電子的ツールに慣れていた自分には非常に新鮮だったし、楽しい時間だった。もらっても送っても発見のある手紙に、読者の皆さんも挑戦してみてはいかがでしょうか?

前のページへ