いずみ委員が巡る

文豪ゆかりの地

記念館からゆかりの地まで、

いずみ委員が各地に残る文豪の足跡をたどりました。

- 二度目の、初めまして 中原中也記念館(山口県山口市)

- 松山で知る子規の一面 松山市立子規記念博物館(愛媛県松山市)

- 数寄屋造づくりの芸術品 志賀直哉旧居(奈良県奈良市)

- まちに愛される新美南吉 新美南吉記念館(愛知県半田市)

- 一葉を探して街歩き 文京区ゆかりの文人 樋口一葉(東京都文京区)

- 文豪に浸る 三鷹市山本有三記念館(東京都三鷹市)

- 実りをつけた言葉たち 仙台文学館(宮城県仙台市)

二度目の、初めまして

中原中也記念館(山口県山口市)

テーマ展示では、当時の街並みを写したパネルの間を、お散歩気分で進みます。

テーマ展示では、当時の街並みを写したパネルの間を、お散歩気分で進みます。

中原中也記念館で特に魅力的だったのは、なんといっても情報の多さ! たとえば常設展示の年表では、中也の一生だけでなく、文学界の動向や中也の発表作を一編から追えるのが楽しいところ。自分と同い年で「サーカス」を発表してたなんて……また「中也が語る/中也を語る」では、中也の具体的なエピソードに思わず笑ってしまうことも。

他の展示スペースも、詩・評論・日記・手紙などから引用がたっぷり。知っている詩にはしゃぎ、新しく知った文章が気になっては出典をメモ。特に中也記念室と資料検索室では、過去の企画展のパンフレットや、中也の詩から作られた楽曲など、幅広い資料を読んだり聞いたりしては時間を忘れてしまいました。資料検索室で見つけた『新文芸日記』は帰って絶対に読むぞー! !

文学館の醍醐味、友人宛の直筆書簡!

文学館の醍醐味、友人宛の直筆書簡!

孤独以外に、好い芸術を生む境遇はありはしない。

交際の上手な、この澱粉過剰な芸術家さん。

しかし楽しい時間にもお別れは来るもの。一階に降りる階段で最後の展示に撃ち抜かれ(皆さんにも撃ち抜かれてほしい……! !)、出たばかりの建物を見上げれば、4時間以上過ごしたのが嘘みたいな小ささです。

──そういえば中也も小柄だったんだっけ。でも白が基調なところとか、光を印象的に使っているところは、中也本人より作品のイメージに近い……なんて、実は中也のこと、好きな詩が数編ある程度での訪問だったのですが。でもそういう人が、中也のことをあらためて好きになれるように作られた場所だから、こんなに楽しかったのではと思います。さて、帰りの電車ではいただいた館報を読もうか、持ってきた詩集を読もうか、ここからまた中也と出逢えることを嬉しく感じつつ、今回の訪問記はこれにて終了です。

松山で知る子規の一面

松山市立子規記念博物館(愛媛県松山市)

子規記念博物館(外観)

子規記念博物館(外観)

まずは正岡子規について簡単に紹介したい。慶応3年9月17日(陽暦10月14日)伊予国温泉郡藤原新町(現、松山市花園町)に生まれる。父を早くに亡くし、母八重に妹の律とともに育てられた。松山中学校に入学するも、中退し上京を果たす。ベースボール(当時はまだ野球と呼ばれていなかった)に熱中したり、夏目漱石と知り合ったりする中、22歳の年、喀血する。彼の活動は俳句に短歌、随筆や絵など多岐にわたる。しかし、明治35年、34歳11ヶ月という若さでこの世を去る。詳しいことは是非子規博を訪れて知ってほしい。

ここで子規博を訪れて知った、子規の意外な一面を紹介しよう。学生時代ベースボールに熱中した彼は、ベースボールに関する多くの訳語を付けた。「投手」「打者」「死球」など彼が訳したもので現在も使われているものは多くある。

博物館内の愚陀佛庵(復元)

博物館内の愚陀佛庵(復元)

子規の名前についても面白いエピソードがある。彼にはなんと90以上のペンネームがあったのだ。どうやら彼は多くのペンネームを使い分けていたらしい。一番有名な「子規」は俳句を詠むときに使われ、ホトトギスの意を表している。ホトトギスの口の中は赤いので、喀血した自分と重ね合わせたそうだ。他にも短歌の時には「竹の里人」、批評をする時には「獺祭書屋主人」を主に使っていた。また、幼名

子規といえば「柿食えば」から始まる俳句くらいしか知らなかったが、こうして子規博を訪れて、子規のたくさんの魅力を知ることができた。彼の作品に触れたら彼のことをもっと知ることができるかもしれないので今度句集を読んでみたくなった。

数寄屋造りの芸術品

志賀直哉旧居(奈良県奈良市)

志賀直哉旧居入り口

志賀直哉旧居入り口

志賀直哉旧居は二階建ての数寄屋造りで、約20部屋ある。ここはもともと春日大社の社家の住まいがあった地域で、奈良の一等地だったらしい。土塀だけ残っていたのを志賀直哉が購入し、自ら設計してこの家を建てたそうだ。北に面した二階の客間の窓からは春日原始林が見え、のどかな気分になれる。

しかし志賀直哉旧居はただ閑静で広いばかりの住宅ではなかった。客間に設けられた床の間をよく見ると、落とし掛けに竹が使われている。二階の廊下の天井は竹や木など複数の建材を用いた舟形天井になっていた。他の部屋にも複数の建材が用いられていて、中には皮がついた丸太をそのまま使っている箇所もある。館長さん曰く、「多種類の建材を組み合わせて使うのが数寄屋造りの特徴で、釘は一切使用されていないんですよ」。ここまでくると、家そのものが一種の芸術品だ。実際、この家は県の登録有形文化財に指定されている。

サンルーム

サンルーム

調度品もよく考えられているのが分かるものばかりだった。たとえば、一階の書斎に置かれている机は部屋に合わせて作られた特注品で、高さや幅が窓に合わせられている。また、台所と食堂の間には双方向から開け閉めできる造り付けの水屋があり、お互いの顔を見ながら物のやり取りができるようになっていた。広々とした食堂は天窓のあるサンルームに繋がっており、サンルームは裏庭から直接出入りできるようになっている。ここで大勢の文人画家が芸術について語ったり人生について論じたりしたのだ。

うっとりするほど見事な家だが、実は10年ほど前に大幅な修復工事が行われて当時の形に復元されたそうだ。「数寄屋造りは維持が大変ですが、これからも保存に努めます」という館長さんの言葉に嬉しくなった。

まちに愛される新美南吉

新美南吉記念館(愛知県半田市)

ごんがお出迎え!

ごんがお出迎え!

さて、記念館に着き、館内を順路に沿って進んでいくと、南吉の生涯や作品の成り立ちが分かる資料に加えて代表作の場面ごとに作られた模型や、『ごん狐』に出てきた狩猟道具の実物などが展示されていた。それらを見ていると、自然と作品の世界に入り込んでいた。

『手袋を買いに』の物語が再現された模型

『手袋を買いに』の物語が再現された模型

南吉の代表作とされる『ごん狐』。みなさん一度は読んだことがあるだろう。どこで読んだか思い出せるだろうか。答えは──教科書!実はこの作品は1932年に発表され、1956年から毎年教科書に掲載され続けている。愛知県だけでなく全国で読まれ続けていると思うと、なんだか誇らしく、もう一度読み返したくなった。さっそく、展示されていた絵本を開いてみた。初めて読んだ小学生当時は、かわいそうな物語だと思っていたが、読み直してみると、結末(その後)は読者の想像に委ねられていることに気がついた。そして、ここで衝撃の事実が発覚した。『ごん狐』は雑誌『赤い鳥』に掲載される前に、編集者によりかなり修正されていたのである。しかも、結末の一行が原稿と違う!!!! 最後の一行が変わるとさらに解釈の世界が広がるので、ぜひ足を運んでみてほしい。

最後にもう一つ。ペンネームについて。南吉は複数のペンネームを持っていたのだが、「なんきち」という名は当時好きだった女性の名前に由来すると言われている。このエピソードを知り、絶妙なセンスの持ち合わせに思わずクスッと笑ってしまった。展示室を抜けると図書室があり、南吉の作品をゆっくり読むことができる。記念館だけではなく、まち全体からも新美南吉の魅力が伝わってきた1日だった。

一葉を探して街歩き

文京区ゆかりの文人 樋口一葉(東京都文京区)

一葉も使った井戸。残っていることに驚き。

一葉も使った井戸。残っていることに驚き。

私も中学生のとき『たけくらべ』に手を出したが、文語調にすぐ挫折。満を持して注の助けを借りつつ読み切った作品たちは、市井の人々の人生の一角が切り取られ、切なく透明感に溢れていた。『にごりえ』には胸が締め付けられたが、極限の苦しさを描ききっている点が潔くて、一葉のすごさに圧倒された。

私の大学周辺で、一葉は一生のほとんどを過ごした。放課後、時折現れる銀色のプレートに導かれて一葉ゆかりの地を歩く。まずは、樋口一葉ゆかりの桜木の宿。 プレートのすぐ近くに幼少期の一葉の家があったそう。大通りに沿って並ぶ、建物と建物の間にひっそりと佇むプレートは、注意して歩かないかぎり見落としそうだ。かえって目に入った人にとってはちょっと嬉しいかも。ちなみに道路の向こうは赤門。一葉めぐりのついでに東大見学もできる。

「一葉終焉の地」にて、ビルを背景にキラリと光る記念碑。

「一葉終焉の地」にて、ビルを背景にキラリと光る記念碑。

さらなる一葉スポットを探しに路地に入り込むと、そこは完全なる住宅街。家がひしめいていて迷子になりかける。一葉の旧家跡には特にプレートがあるわけではないのだ。それでも一葉が使っていたとされる掘り抜き井戸を見つけた時には思わずわぁっと声を出しそうになった。すぐそこは民家なので、静かに井戸を拝みながら、着物姿の一葉少女が水を汲んでいたのかなぁとしばし想像。

ここから少し行くと、一葉が足繁く通っていた伊勢屋質屋がある。一葉は17歳で父親を失くしてから、一家の大黒柱として家族を支えた。一葉はここで頭を下げていたのだろうか。小説に登場する、つらい運命を背負った女性たちの姿も重なり、切ない気持ちになる。お金に苦労していた一葉がまさかお札の顔になるなんてなぁ。

最後は、大通りに出て一葉終焉の地。平塚らいてうの筆による記念碑がある。紳士服店とスーパーの前という立地には面食らう 。それでも、都会に溶け込む一葉の名残にふと気づいたとき、作品の世界や彼女の生きた時代に思いをはせるのも乙なもの。本郷・春日周辺に来たらお散歩がてらに一葉を探してみてはどうか。

文豪に浸る

三鷹市山本有三記念館(東京都三鷹市)

入り口に向かうと大きな「路傍の石」が鎮座している。私は粋なお迎えに頬を緩ませながら門を通り、このレトロな記念館を見上げた。石のブロックを積み上げて作ったような煙突が良い味を出している。

写真提供:公益財団法人三鷹市スポーツと文化財団

写真提供:公益財団法人三鷹市スポーツと文化財団

建物の周りをぐるっと一周した後、館内に入る。受付横の大きな暖炉とイングルヌックを横目に応接間へ。広々としたこの空間には有三が愛用していた硯や眼鏡、当時出版された彼の著書など、有三ゆかりの品々が展示されている。役目を終えた万年筆はなんだか誇らしげだった。続いて階段をのぼり、2階の各部屋と企画展を見て回る。私のお気に入りの部屋はなんといっても和室書斎だ。この部屋は床の間を備える由緒ある様式で、厳かな雰囲気が漂っている。この階には洋室の書斎もあるのだが、有三はどちらの部屋で執筆を行っていたのだろう。在りし日の彼の姿に思いを馳せつつ、企画展を見て回る。今回の展示は有三の生涯を紹介しているようだ。進駐軍によるこの洋館の接収に対し有三が出版社に助けを求める手紙もあり、彼がここを気に入っていたことがわかる。それほどまでに彼が愛した場所に今私は立っている。そんな感傷にばかり浸っていたせいか、今日はついつい長居をしてしまった。

今回有三にとっての「忘れがたい土地」三鷹と彼が愛した洋館を取材して、文豪が確かに生きていた日々があり、その日々の延長線上に私たちがいるということを改めて実感した。特別で贅沢な時間だった。帰り道、普段の街並みを歩いていくことが妙に寂しく感じる。

実りをつけた言葉たち

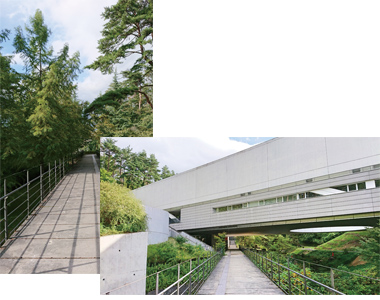

仙台文学館(宮城県仙台市)

鳥がさえずり、緑きらめく、見守られるように背の高い木々が包んだ仙台文学館への一本道は、私をそんな気持ちにさせました。飛び交う赤とんぼ、一本道の下の緑生い茂る川、まっすぐ歩く私を見下ろす樹木たち、入り口までの道はクロードモネの絵画のよう。

2階で券を買って3階の展示へ向かいます。宮城が出身、または東北で活躍した作家たちのための展示は、ほどよく暗くほのかに明るく心が落ち着くスペースです。私の今日の目的は、私の通う大学でかつて教鞭をとっていた島崎藤村なのですが、同時に宮城県にゆかりのある作家さんたちはこんなにも活躍していたのか、と驚きつつもなぜか誇らしくなりました。日本語の深みを追求した井上ひさし、寂しさ漂う詩を唄った土井晩翠、現在活躍中の伊坂幸太郎、渡辺優……。私が想像していなかったくらい多くの方々が、小さな都市であるはずの宮城に何かしらの想いをもっていました。私は、今生きている現在の仙台の街並み、自然しか見ることができませんが、彼らの紡いだ一字一句からは当時の雰囲気が伝わってくるようです。ひとこひ初めしはじめなり。若菜集で島崎藤村が綴った初恋の新鮮な心情。ここは、言葉に恋した作家たちが集う場所だったのですね。

はまればはまるほど奥が深い日本語のネイティブでよかったと心から思えました。多くの森林に囲まれ、草花と鳥と山と、一体になった文学館はいつでも豊かな言葉を用意して、言葉に恋するあなたを待っています。

と、終わりたいところですが、番外編をもうひとつ。文学館では特別展を開催していて、私が伺った時はガラスの仮面展でした! 美しく厳しい世界を描いた美内さんの原画、シャンデリアのように煌びやかな作品の数々でした。ついでに漫画のキャラクターになってきました……(笑)。一応、鳥を演じています。このように、小説だけでなく様々な本を大切にする、創意工夫あふれる場所です。以上です、最後に遊んですみません。

今回訪れた文豪ゆかりの地情報

◆中原中也記念館

所在地

〒753-0056 山口県山口市湯田温泉1-11-21

TEL 083-932-6430 / FAX 083-932-6431

開館時間

5月〜10月 9:00〜18:00

11月〜4月 9:00〜17:00

※それぞれ入館は閉館30分前まで

休館日

月曜日(祝祭日の場合は翌日)・毎月最終火曜日・

年末年始(12/29〜1/3)

入館料

一般320円(団体20名以上は270円)、

学生210円(同162円)

※70歳以上(要証明書)&18歳以下は無料

URL http://www.chuyakan.jp/

◆松山市立子規記念博物館

所在地

〒790-0857 愛媛県松山市道後公園1-30

TEL 089-931-5566 / FAX 089-934-3416

開館時間

5月〜10月 9:00〜18:00

11月〜4月 9:00〜17:00

※それぞれ入館は閉館30分前まで

休館日

火曜日・祝日の翌日・12月29日〜 12月31日

入館料

個人400円(団体20名以上は320円)

※高校生以下無料。

※特別展・特別企画展観覧料は別に定めます。

URL http://sikihaku.lesp.co.jp/

◆志賀直哉旧居

所在地

〒630-8301 奈良県奈良市高畑町1237-2

TEL&FAX 0742-26-6490

開館時間

3月〜11月 9:30〜17:30

12月〜2月 9:30〜16:30

休館日

年末年始(12/28〜1/5)

入館料

一般350円(団体30名以上は300円)、中学生

200円(同160円)、小学生100円(同80円)

URL https://www.naragakuen.jp/sgnoy/

所在地 東京都文京区

URL(文京区ゆかりの文人 樋口一葉)

http://www.city.bunkyo.lg.jp/bunka/kanko/bunjin/ichiyo.html

◆新美南吉記念館

所在地

〒475-0966 愛知県半田市岩滑西町1-10-1

TEL 0569-26-4888

開館時間

9:30〜17:30

休館日

毎週月曜日・毎月第2火曜日(祝日又は振替休日

の場合は、翌日休館)・年末年始

※11月12(月)〜12月21日(金)は工事のため

臨時休館。

入館料

210円(団体20名以上は各170円)

※中学生 以下無料

URL http://www.nankichi.gr.jp/

◆三鷹市山本有三記念館

所在地

〒181-0013 東京都三鷹市下連雀2-12-27

TEL 0422-42-6233 / FAX 0422-41-9827

開館時間

9:30〜17:00

休館日

月曜日(祝祭日の場合は、翌日と翌々日休館)・

年末年始(12/29〜1/4)

入館料

300円(団体20名以上は200円)

年間パスポート料1,000円

URL http://mitaka-sportsandculture.or.jp/yuzo/

◆仙台文学館

所在地

〒981-0902 宮城県仙台市青葉区北根2-7-1

TEL 022-271-3020 / FAX 022-271-3044

開館時間

9:00〜17:00

※展示室への入室は16:30まで

休館日

月曜日・1月〜11月の第4木曜日(祝祭日の場

合は翌日休館)・年末年始(12/28〜1/4)

入館料

一般460円(団体30名以上は360円)

※特別展観覧料は別に定めます。

URL https://www.sendai-lit.jp/